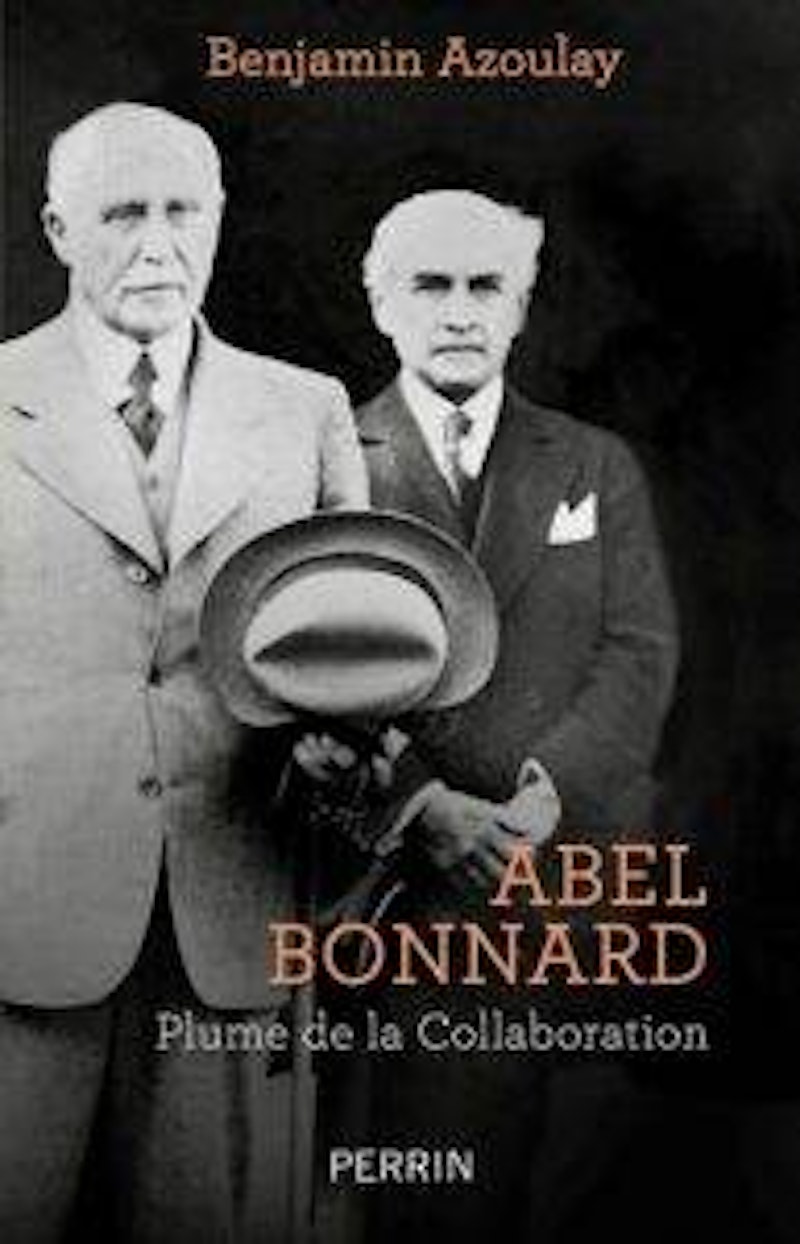

Il y avait jusqu’à présent peu d’études consacrées à l’écrivain, poète, collaborationniste, ministre de l’Éducation nationale de Vichy et académicien Abel Bonnard. L’historien Benjamin Azoulay vient combler cette lacune avec une biographie de référence publiée chez Perrin, Abel Bonnard, la plume de la Collaboration, qui a le mérite de faire le point sur cette figure controversée de l’histoire littéraire et politique française et de tordre le cou à quelques idées reçues.

Comment le poète mondain, habitué des salons littéraires, adoubée par les grandes figures du Parnasse et symbolistes (François Coppée, Henri de Régnier…) qui aurait pu régner sur le monde des lettres si Proust et Cocteau ne l’avaient pas détrôné, a pu se compromettre corps et âme dans la Collaboration, au point d’en devenir le principal théoricien ? Par quel schéma de pensée l’académicien prestigieux a-t-il pu mettre sa plume au service du régime nazi, au point d’être affublé du surnom de Gestapette qui lui collera à la peau ad vitam aeternam, bien qu’aucune source n’atteste d’une quelconque homosexualité ? Pourquoi a-t-il été oublié de la mémoire collective ?

C’est à ces questions, entre autres, que le normalien Benjamin Azoulay répond avec brio dans une étude qui, sans chercher à réhabiliter l’homme Bonnard, permet de comprendre son parcours tragique. Ce travail a également été réalisé au moyen d’un nouvel outil de lexicométrie, Gallicagram, inventé par l’auteur et appelé à faire date.

Pourquoi vous êtes-vous intéressé à Bonnard spécifiquement ? En quoi son parcours vous apparaît-il singulier au sein de la Collaboration ?

C’était le sujet de recherche pour mon mémoire de master, qui présentait le double avantage de me consacrer à un auteur, car je voulais travailler sur des romans et essais, et de correspondre à la spécialité de mon professeur, Olivier Wieviorka, grand spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. J’avais le choix entre étudier le parcours d’un résistant – ce qui était peut-être l’idée la plus attrayante, par le mythe romantique de l’écrivain résistant qui entoure cette figure, mais c’est un secteur historiographique complètement bouché, chaque grand auteur résistant ayant déjà fait l’objet de travaux complets – et étudier le parcours d’un collabo.

Il y a deux types de collaborateurs : les illustres (ceux qui sont restés de vrais écrivains malgré leur engagement et qui surmontent leur noirceur politique) et les oubliés, ceux à qui on n’a jamais vraiment consacré de travail historique et scientifique. Abel Bonnard relève de la seconde catégorie. C’est quelque peu par hasard que je suis tombé sur lui, sans le connaître particulièrement au départ. Et je me suis très vite rendu compte qu’il était représentatif de ces figures qui ont dominé le champ littéraire avant-guerre et qui ont complètement disparu des écrans radars après-guerre. Je me suis demandé ce qui pouvait justifier une telle disparition et comment on passe du succès et de la gloire à l’oubli total. Je pressentais que ce personnage était plus important que ce que les livres d’histoire sur l’Occupation ont bien voulu faire croire et qu’il y avait peut-être matière à revaloriser cette figure littéraire.

Bonnard est avant tout un écrivain : poète, romancier, écrivain de voyages, avant d’être essayiste. Comment expliquer que sa littérature (non politique) soit elle aussi tombée dans l’oubli ? Est-ce en raison du fait qu’il a été identifié, voire réduit, à un écrivain mondain ? Ou parce qu’il s’est compromis avec les Allemands (ce qui pourtant, pour bien d’autres écrivains, n’est pas une explication suffisante, pensons à Céline, Drieu la Rochelle et même Rebatet) ?

Abel Bonnard n’a pas inventé de forme stylistique révolutionnaire, comme Céline. Il n’était pas aussi génial. Il n’avait pas non plus le souffle puissant de Rebatet. C’est vrai aussi chez les résistants mais eux profitent du fait qu’ils étaient du bon côté de la barrière, du parti des vainqueurs. Bonnard n’a donc pas pu bénéficier d’une tolérance qui lui permette de dépasser sa légende noire. Quant à ses mondanités, l’ont-elles servi ou non ? On ne saurait vraiment le dire. Quand il débute sa carrière littéraire en 1906, il est très vite repéré par les grands écrivains de l’époque. François Coppée, chef de file du Parnasse, le met en avant et cela lui permet de se faire très vite une place au soleil. Il perd ce régime de faveur un peu avant la Première Guerre, détrôné par un nouveau venu du nom de Cocteau, plus brillant, plus scandaleux. La mode Abel Bonnard a donc été très fugace. En 1914, il n’a pas disparu, mais il n’est déjà plus le premier. Puis, dans les années 1930, il est remis en selle par son élection à l’Académie française, qui lui pourvoit ce statut d’immortel dont il ne se déparera plus. Ce qui l’aide, c’est son réseau, qu’il n’a jamais perdu ; il est un homme de salons, qui s’exprime très bien, qui est brillant et caustique. Cela lui permet donc de se maintenir dans le tout-Paris littéraire, malgré l’interruption de la Première Guerre mondiale, mais cela l’affaiblit aussi aux yeux de la postérité, car la gloire académique n’est pas forcément quelque chose de bien tangible. C’est peut-être en raison du fait que sa carrière littéraire n’a pas été, à l’aube de la Seconde Guerre, celle qu’il espérait qu’il va jouer le tout pour le tout et basculer franchement en politique.

Il est le poète de la nature et son style s’apparente à celui des symbolistes parnassiens. S’agit-il du dernier représentant, tardif, de ce mouvement et le fait qu’il abandonne assez tôt la poésie signifie-t-il le passage à une autre époque, celle du XXe siècle ?

Il est effectivement un représentant tardif du Parnasse. Il y a en lui un reliquat du passé, du meilleur de la France classique, dans son aspect salonard. Littérairement, c’est plus complexe. Il est à la charnière des XIXe et XXe siècles. Ramuz le considérait comme un Flaubert de la poésie. Il se cherche un style et est inspiré par Victor Hugo, ce qui est assez étonnant car, en termes politiques, nous avons là des constructions tout à fait opposées. Il reste malgré tout un féroce hugolien. Il est doué de cette facilité de plume qui lui vient de Hugo et est capable d’écrire des milliers de vers sans s’arrêter. Mais il considère dans le même temps cette prolixité comme un réel danger. Il procède ainsi à de très nombreuses coupes car il ne se fait pas confiance et il ne parviendra finalement pas à transformer sa poésie en une poésie moderne. D’où son abandon assez précoce au profit de genres différents : le roman, le récit de voyage, jusqu’à l’essai politique où il excellera. Il se servira efficacement de sa maîtrise du verbe, de sa clarté et de sa précision pour dénoncer, attaquer et vilipender.

Vous montrez que poésie et politique ont toujours été liées chez lui, de sa jeunesse à son implication au sein du régime de Vichy. Faut-il voir une continuité entre le chantre des animaux (tels qu’il les a célébrés dans son premier recueil de poèmes, les Familiers) et le ministre de l’Éducation nationale rêvant de l’instauration d’un régime fasciste à l’échelle européenne ? Vous montrez qu’il métaphorise le réel, ce qui influence sa théorie de l’Histoire.

Il y a toujours une part de poésie, même dans sa pensée politique. Il métaphorise ce réel et en tire des images qui viennent le frapper si profondément qu’il y croit. Dans les colonnes des journaux collaborationnistes, il fournit à ses lecteurs un récit millénariste, celui de l’avènement d’un monde nouveau, d’une Europe nouvelle. Et il pare cette vision d’images pour en annoncer l’avenir. L’Histoire le hante, mais il va s’en servir pour en faire un récit projectif. Ainsi, la poésie est l’outil par lequel il transmet ce message et réalise sa propagande, truffée de symboles. Comme s’il s’agissait d’un cinéma de l’imaginaire qui montrerait l’atrocité du présent, avec les vainqueurs et les vaincus. Donc il met sa poésie au service du nazisme et de l’occupant. Cela en fait ricaner certains mais suscite aussi l’admiration de beaucoup d’autres. Il est très différent, dans sa méthode, de la propagande d’un Philippe Henriot par exemple, qui n’a pas le même style imagé, même si les deux hommes suscitent une même admiration auprès du public. Ce qui définit Bonnard, c’est sa virtuosité : il parvient à peindre une scène par des images marquantes.

Ses romans, peu nombreux et qui sont des études de caractères, de mœurs, sans réelle intrigue, qui dépeignent des scènes de la vie mondaine, ont été rapprochés de ceux de Proust, venu après lui et qui l’a complètement éclipsé, comme Cocteau, alors que l’admiration des deux auteurs était réciproque. Là encore, on a l’impression que Bonnard est en perpétuel décalage, qu’il est né au mauvais moment.

Effectivement, Proust et Bonnard cherchent leur style en même temps et tendent tous les deux vers la même direction. Ils se rejoignent sur la conception de la littérature, se félicitent et s’encouragent l’un l’autre, on le voit dans leurs nombreux échanges de lettres où Bonnard qualifie Proust d’enchanteur. Ils sont à la recherche de la précision, de l’image et du rythme justes, avec sensiblement la même longueur de phrase. Bonnard va essayer d’ouvrir une voie, mais se fera dépasser par Proust. L’un est un bon écrivain, l’autre un génie. Bonnard se dit alors qu’il doit passer à autre chose, et va chercher dans le récit de voyage ce que le roman ne peut plus lui accorder.

Il est vrai qu’il est souvent en décalage, sans doute par esprit de contradiction. Ce décalage a commencé très tôt, lors de ses études à Louis-le-Grand : ses camarades étaient radicaux, républicains (son propre père aussi) et lui se positionnait plus à droite, dans le camp conservateur, toujours apprêté et tiré à quatre épingles. Cela en fera un caractère en perpétuelle opposition à tout, très difficile à vivre, hormis pour sa mère qu’il idolâtre. Et il sera aussi un ministre acariâtre. Charmeur mais terrible, dangereux et donc infréquentable.

L’écrivain Bonnard est surtout réputé pour ses récits de voyage (en Italie où il fréquente la haute société, en Chine, au Brésil…). Ces récits sont très littéraires et dans le même temps, il se fait moraliste et dépeint avec acuité la société de son temps, l’âme des peuples, l’état d’esprit du voyageur et l’évolution du monde. Qu’est-ce qui fait la spécificité de ses récits de voyage ?

Comme dans tous les bons récits de voyage, il y a de l’exotisme, un climat de l’ailleurs, une découverte culturelle qu’il a su traduire finement, suffisamment en tout cas pour intéresser ses contemporains. Mais il ne se contente pas de coucher sur le papier des récits de voyage éthérés. Il retranscrit un autre monde, qui n’est pas celui duquel ses lecteurs sont familiers. En Chine, par exemple, il arrive au beau milieu de l’effervescence politique et identifie pleinement les tensions qui secouent la société chinoise et les opportunités qu’ont les Rouges de prendre le pouvoir. Il voit bien toute l’ironie de l’interventionnisme occidental, qui fournit des armes à tel ou tel camp selon ses intérêts. Il met en avant cette actualité du récit de voyage, qui n’est pas qu’une mise à distance exotique, tout en prévenant l’Europe et la France en particulier qu’elles risquent de faire face à la même situation dans peu de temps.

Bonnard se fait aussi essayiste : deux ouvrages sont particulièrement importants dans le façonnage de sa future pensée : l’Éloge de l’ignorance, qui est son véritable programme de gouvernement en matière d’éducation et les Modérés qui constitue un tournant dans sa carrière, comme l’a été La Gerbe des forces pour Châteaubriant ou les pamphlets pour Céline. Pouvez-vous revenir sur les raisons qui font de ces deux ouvrages un point de non-retour pour Bonnard ?

L’Éloge de l’Ignorance et les Modérés sont des ouvrages théoriques qui constitueront le socle idéologique de Bonnard jusqu’à la fin de sa vie. C’est à partir de ces ouvrages que s’établira sa doctrine ultérieure, qui s’enrichira aussi d’inspirations fascistes. L’Éloge de l’Ignorance est un traité d’éducation dans lequel il fait part d’un certain idéalisme de l’ignorance. Il y fait la distinction entre les individus qui doivent savoir, les sachants, et ceux qui doivent ne pas savoir, les ignorants, le postulat consistant dans le fait que les personnes qui ne peuvent pas prétendre à un niveau intellectuel suffisant n’ont pas besoin d’apprendre des savoirs théoriques, ils devront acquérir une expertise dans les travaux manuels, que Bonnard valorise. C’est une vision déterministe qui se dresse contre le principe de méritocratie républicaine. Elle est aussi très élitiste car, selon lui, la fraction des personnes qui peuvent prétendre étudier, discourir et diriger est très réduite. C’est sur cela que se fondera ensuite sa critique de la démocratie libérale et d’opinion.

Ce qu’il vilipende le plus, encore en 41 et 42, c’est l’opinion. Bonnard voit cela comme une espèce d’entité molle d’avis postulés par l’ensemble de la population qui, en se cristallisant, devient une arme politique d’influence. Cette opinion, partant de rien et sans aucune connaissance légitime selon lui, va devenir un instrument manipulé notamment par la gauche.

Le maréchal Pétain a une idée personnelle et précise du modèle éducatif qu’il veut pour son régime ; elle recoupe absolument ce qui est écrit dans l’Éloge de l’ignorance. Par exemple, les jeunes filles bénéficient de cours sur les travaux ménagers, ce qui est représentatif du sexisme fondamental de l’école de Vichy. L’idée d’un retour à l’ouvrage, à la création manuelle qu’on valorise est prédominante. On peut dire en effet que Vichy applique le programme théorisé par Bonnard. Quant aux Modérés, c’est un peu moins clair. Ce livre décrit, assez finement, le système par lequel la démocratie libérale et la République se maintiennent, mais une fois que le régime est mis à bas en 1940, la critique devient caduque et son actualité est donc moins prégnante. Cependant, Bonnard continue à vouloir chasser l’ombre de la République qui plane encore sur Vichy. Les modérés survivent et, par leur attentisme, parviennent à manipuler le nouveau régime.

Il écrit dans les Modérés : « Je suis persuadé que l’histoire moderne de notre pays s’explique d’abord par la défaillance continue de toute une classe. » Il plaide pour une régénération de l’élite, ce qui est un des fondements de Vichy, d’où la création de l’école des cadres d’Uriage. Le régime souhaite une élite qui soit fondée sur des bases « saines ».

Tout à fait et c’est quelque chose qu’il écrit dans l’Éloge de l’ignorance, qu’il réécrit dans les Modérés, et qu’il répète encore et encore de 40 à 44. Il appelle de ses vœux une élite, qu’il qualifie d’« éclatante », à même de guider une élite obscure, pour qu’une masse innombrable puisse marcher dans le même sens. C’est une rhétorique fasciste assez conventionnelle et sans rien de révolutionnaire mais cela lui tient à cœur et c’est la raison pour laquelle il s’investit personnellement dans l’école des cadres de la Milice. C’est son projet personnel, qu’il met en place avec Darnand et qu’il va soutenir de tout son poids politique. En termes d’idées, c’est essentiellement Bonnard qui pose les bases de la Milice. Il est présent à chaque événement de ce mouvement : il est là pour prononcer des discours, donner les grandes orientations stratégiques et politiques, guider les troupes sur les façons de servir et se battre. Il pose le fondement idéologique de la Milice. D’où le sous-titre de mon livre, « la plume de la collaboration », car il donne une assise théorique au régime.

Pour lui, l’action, c’est la transformation du réel. Par ce terme, il entend une action efficace, pour peser sur l’Histoire.

Je me suis rendu compte que Bonnard se situe au confluent de toutes les tendances collaborationnistes. Son œuvre politique, pendant l’Occupation, consiste à essayer de résoudre les conflits innombrables, qui sont à la fois personnels et idéologiques, entre toutes les branches du collaborationnisme et que le représentant du IIIe Reich, Otto Abetz, s’ingénie à multiplier. En effet, la stratégie de l’occupant se limite à appliquer le vieux principe du diviser pour mieux régner, et de diviser ceux qui croient avoir le pouvoir, à savoir les collaborateurs. Bonnard essaye, tout au long de la guerre, de coucher sur le papier une doctrine qui puisse résoudre tous ces conflits idéologiques, rassembler les éléments disparates issus de l’extrême droite, de l’extrême gauche et du centre pour procéder à une recomposition politique. C’est une œuvre monumentale à laquelle il va s’atteler et il commence avant même sa prise de fonction au ministère de l’Éducation, à longueur d’articles et de chroniques. Cette doctrine se veut solide et a pour ambition de mettre sur pied un fascisme à la française, avec plusieurs composantes (relations internationales, économie, etc.). Pour ce faire, il va tenter d’attirer dans un premier temps les maurassiens avant de les renier complètement car ils n’ont pas osé sauter le pas de la franche collaboration.

Que représentait-il pour les Allemands ? Un allié ? Un instrument entre leurs mains ? Était-il pris au sérieux par les nazis ? Quels étaient leurs rapports ?

C’est un proche d’Abetz, donc il est vu par les Allemands comme leur homme lige. Un ouvrage d’un officier allemand pendant la guerre (Phönix oder Ashe – Phénix ou cendres de Bernhard Payr, envoyé d’Alfred Rosenberg en France) affirme même que Bonnard a traduit la doctrine de l’hitlérisme en France et que c’est l’allié le plus acharné et l’idéologue le plus parfait de la collaboration avec l’Allemagne. Ce que les nazis cherchent, c’est un théoricien de la collaboration pure et ils le trouvent en Bonnard. En le plaçant à Vichy en 1942, ils savent qu’ils pourront le manipuler, ce qui représente un avantage non négligeable car ils ne font pas confiance à Pétain. Ils avaient déjà essayé à plusieurs reprises de le placer, dès 1941, sans succès

Sa pensée politique peut se résumer en une philosophie de l’action, de laquelle il tire d’ailleurs le titre d’un de ses ouvrages : Pensées dans l’action. En quoi cela consiste-t-il ? Est-ce cela qui le pousse à s’opposer aux réactionnaires, pensée de l’immobilisme et du passé ?

Pour lui, l’action, c’est la transformation du réel. Par ce terme, il entend une action efficace, pour peser sur l’Histoire. Il est hanté par l’image d’une Histoire qui se résumerait à une machine infernale tournant selon une mécanique intangible, et qui serait perturbée et enrayée par l’irruption de « grands hommes » ou de « héros ». Il n’y a d’action possible que sur l’Histoire, en faisant peser un poids politique réel, en changeant l’orientation de l’Histoire et sa mécanique. Et il voit en Hitler le seul homme capable de perturber l’alliance et le partage du monde entre les deux monstres capitaliste et soviétique, qui sont les deux grandes tendances de l’Histoire. Hitler permettrait de changer le cours des événements et d’emprunter une autre voie, qui serait celle de la régénération de l’Homme, la nouvelle Europe.

C’est en cela que la guerre va représenter pour lui une « aubaine », celle de réaliser enfin le changement qu’il appelle de ses vœux.

Exactement, c’est une aubaine à la fois pour lui, car il trouve soudainement un rôle politique qu’il ne pouvait même pas envisager auparavant, et pour l’idéologie qu’il promeut. Dès le début de l’Occupation, il dit aux Français de sécher leurs larmes car, malgré les morts qui sont à déplorer, la République est finalement tombée et l’occupant montre la marche et le modèle à suivre. Prenons tout ce que nous avons à prendre des Allemands, et pour le reste, nous l’adapterons à la sauce française. C’est en cela que son travail de propagande, de 1940 et 1941, consiste : démontrer aux Français à la fois l’abjection du régime d’hier, l’opportunité de la disgrâce, et ce qu’il faut faire à l’avenir. Tout cela arrivera très vite et ses théories se confronteront à la réalité, mais sans qu’il y voie un réel problème dans toutes les contradictions que lui oppose la marche de l’Histoire. Ainsi, les défaites successives de l’Allemagne ne l’inquiètent pas, ni la voracité de l’Allemagne sur la France.

Comment est-il considéré par les autres collaborateurs ? Il n’a pas forcément bonne presse à Vichy. Pétain se méfie de lui et le considère comme une sorte de satellite allemand. Quels étaient ses rapports avec les autres collaborateurs ?

Avec Vichy, le rapport est assez compliqué, même s’il est toujours difficile de prendre Vichy en un seul bloc. Bonnard ne trouve pas vraiment grâce aux yeux du maréchal, qui reconnaît malgré tout en lui l’académicien prestigieux, son confrère. Mais Pétain s’offusque de la réputation de pédéraste d’Abel Bonnard. Les relations avec Laval sont également ambivalentes. Bonnard passe son temps à planter des épigrammes dans le dos de Laval, mais ce dernier lui en tient finalement peu rigueur, car il le voit comme une carte à jouer auprès des Allemands. Quand il faut donner des gages aux nazis, on passe par Bonnard. Quant à ses relations avec la galaxie vichyssoise en général, c’est assez compliqué à dire car il s’agit d’une nébuleuse composée de toutes les tendances possibles et imaginables. Malgré tout, il est vu comme un collaborationniste parisien. Quand il arrive au gouvernement en 1942, il va tenter de s’extirper du doriotisme dans lequel il s’était un peu enfermé au début de la guerre et de ratisser plus large en ramenant ceux qui ont suivi Marcel Déat. Il représente le lien entre le collaborationnisme parisien et Vichy, qu’il va tenter de fusionner selon ses idéaux, pour qu’enfin Paris pèse à Vichy (ce qui n’était pas forcément le cas jusqu’ici).

Bonnard est nommé ministre de l’Education nationale en 1942. Il représente un passé que la République a du mal à assumer, on le voit d’ailleurs à l’hôtel de Rochechouart rue de Grenelle, où son portrait n’apparaît pas dans la galerie aux côtés de ceux des autres ministres. Quel bilan peut-on tirer de son mandat ? Vous faites remarquer qu’il a très souvent été empêché dans son action et qu’il a dû se contenter de réformettes, ce qui est contradictoire puisqu’il était soutenu par les Allemands.

Il ne reste pas grand-chose de son action politique au ministère de l’Éducation. Il a essayé de lancer de grandes réformes au début de son mandat, qui n’ont pas vraiment eu d’écho. En revanche, son rôle politique immédiat dans l’histoire de la Collaboration a bien fonctionné. Ainsi, il a séduit les anciens instituteurs communistes en leur accordant des augmentations, ce qui a déstabilisé la propagande communiste de l’époque, les syndicalistes s’étant fait doubler. Et l’on compte d’ailleurs d’anciens syndicalistes dans son équipe au ministère, ce qui a permis de battre en brèche l’influence des communistes dans le corps des instituteurs.

Ce qui m’a paru frappant, c’est qu’Abel Bonnard a fabriqué les images qui allaient le leurrer lui-même.

On peut également identifier des tentatives annonciatrices d’une nouvelle vision de la politique et de la pédagogie, une sorte de pédagogisme précoce, dans le sens où il critique beaucoup l’école classique, celle des concours, des examens, des notes. Il souhaite attirer au sein de l’école une vision plus horizontale et pratique, moins hiérarchisée. Il fait toujours l’éloge de l’école classique, de l’apprentissage technique, de toutes les filières qui ne sont pas celles des humanités, en opposition à l’humanisme républicain. Il innovera également en amenant la technique (et en particulier le cinéma) à l’école. Pourquoi le cinéma ? Car c’est un instrument de propagande, mais aussi une manière différente d’apprendre. Ces différents aspects relèveraient, d’un point de vue actuel, d’une vision de gauche de ce qu’est l’école.

Il a été très attaqué sur sa supposée homosexualité, qui mettait à mal l’image viriliste de Vichy. Vous montrez que ce n’étaient que des ragots relevant de la propagande résistante. Il faut dire que Bonnard s’est fait le défenseur de la puissance virile, du grand homme, il érotise les rapports de force. Et il y a toujours eu une certaine ambiguïté.

Il est impossible de trouver quelconque trace de son homosexualité avant tous les ragots apparus durant la guerre et l’épithète de Gestapette qui lui sera attribuée. Mais effectivement, il tend le bâton pour se faire battre : il fait sans cesse l’apologie de la force (vilipendée par Sartre, entre autres, à la Libération), il a recours à des métaphores très imagées sur le mâle et la femelle, la domination et la soumission, qui prêtent le flanc à la critique. Or, rien, dans les archives, ne laisse penser qu’il ait pu être homosexuel. Mais quoi qu’on dise, l’étiquette restera car elle était très bien trouvée et la Résistance a su en jouer. En termes de propagande, la critique était parfaite.

À la Libération, il se réfugie d’abord à Sigmaringen avec les ultras de la Collaboration, puis il passe en Espagne. Comment peut-on expliquer le fait qu’il ait pu vivre en toute impunité en Espagne ? Son procès, qui a eu lieu très tard en 1958, a été relativement clément. Pour quelle raison ? Pour refermer ce chapitre de l’Histoire qui embarrassait au niveau politique ? Ou réconcilier les Français ?

Il arrive début mai 1945 en Espagne, où il est enfermé à la forteresse de Montjuïc à Barcelone. Dans le même temps s’ouvre son procès par contumace à Paris, qui le condamne à mort de manière expéditive. Tout l’accuse, il est un coupable idéal (et avéré) ; il y a même des pièces qui sont apportées par l’accusation et qui se révéleront plus tard fausses. Mais tout cela n’est pas grave car il n’est pas là pour répondre de ses actes. La Résistance identifie assez bien le rôle qu’il a pu tenir pendant l’Occupation. Puis les lois d’amnistie sont votées en 1952 et tout cela va se tasser dans les années qui suivent. Le contexte est à la Guerre Froide, et ce qui intéresse la France, c’est davantage le conflit entre les deux blocs que les vestiges du passé. Ainsi, le moment où il rentre à Paris, pour son second procès, est concomitant avec la visite de Khrouchtchev. La France a donc le regard tourné ailleurs. L’opinion pense que ce qui va vraiment se jouer lors de son procès de 1958, c’est son retour ou non à l’Académie. Les prédictions sont assez optimistes, il devrait être réintégré et reprendre son fauteuil, ce qui fait couler beaucoup d’encre car il est déjà occupé par Jules Romains. Mais c’est sans compter sur le brillant procureur Raymond Lindon qui va mener l’accusation et réussir à faire ressurgir, devant le jury, le passé et le rôle très précis qu’a joué Bonnard, avec assez peu d’incertitudes factuelles. Il dispose de toutes les pièces qu’il faut pour mener l’accusation avec beaucoup d’éloquence et réussit à faire condamner Bonnard à dix ans d’exil, qui est une peine non-afflictive car déjà échue, mais malgré tout infamante. L’opprobre sera donc maintenu et il ne sera pas lavé ou blanchi, ce qui lui coûte son retour à l’Académie et le pousse de nouveau en exil (cette fois volontaire). Il est assez marquant de voir qu’à un moment où cela n’intéresse plus personne, un ancien collaborateur est de nouveau condamné par un tour de force du procureur et une prise de conscience du jury. Lindon a notamment présenté une photo d’Abel Bonnard faisant le salut hitlérien. Cet argument sera décisif.

Votre conclusion est intéressante dans le sens où elle revient sur les raisons qui ont poussé un poète mondain à se lancer en politique, et plus spécifiquement dans les bras du nazisme. Plusieurs explications ont été avancées, notamment par Julien Benda qui met en avant des raisons psychanalytiques ou Sartre pour qui c’est l’idéologie qui compte. De votre côté, vous expliquez que « l’esthète annonce le fanatique. » Son esthétisme pénètre son idéologie jusqu’à sa théorie de l’Histoire. Mais tout esthète est-il alors un fanatique en devenir ?

Ce qui m’a paru frappant, c’est qu’Abel Bonnard a fabriqué les images qui allaient le leurrer lui-même. Il part de la poésie pour aboutir au pamphlet et, par circularité, il repart du pamphlet pour revenir à la poésie. Il n’a jamais abandonné ni l’un ni l’autre mais cette circularité donne l’impression qu’il est complètement fasciné par les images qu’il a lui-même créées et il voit dans chaque événement du présent l’avènement d’une fin de l’Histoire qu’il a déjà annoncée. Cette conclusion est-elle généralisable? Sans doute pas mais en effet, la poésie peut avoir une utilité certaine en termes de propagande. Évidemment, il est toujours plus efficace de manier des images percutantes pour influencer les foules. Mais si l’on admet que la politique est fondée sur la raison, il est nécessaire de faire une distinction entre le monde des images et de la poésie et le monde de la politique.

Vous avez co-inventé un outil de lexicométrie appelé Gallicagram, sur lequel vous vous êtes fondé (entre autres) pour vos recherches : il sert à mesurer la fréquence de mots utilisés, leur évolution et donc la notoriété d’une personne dans le temps ou ses fréquentations. Comment cela fonctionne-t-il ? Cela va-t-il révolutionner la recherche historique ?

Il ne s’agit pas tant de révolutionner la recherche en histoire que de la consolider dans ce domaine et aussi dans de nombreux autres. J’ai créé ce logiciel à partir des collections de la Bibliothèque nationale de France : l’ensemble de la presse et des livres ont été absorbés pour constituer une immense base de données de mots. Ensuite, à partir de notre corpus de presse, on peut mesurer l’évolution de l’usage de n’importe quel mot au cours du temps sur une période qui s’étend de la Révolution à 1950 environ, car c’est à partir de là que le droit d’auteur ne nous permet plus de disposer librement des documents. Cela permet de quantifier ce qui, pour l’historien, n’est qu’une intuition. J’ai travaillé sur Abel Bonnard et ai passé beaucoup de temps à éplucher les articles de presse, car il a une présence assez importante dans la presse (par sa propre production et également par les mentions qu’on fait de lui). Pouvoir quantifier ces mots permet de sortir de l’intuition de l’historien, qui est monomaniaque par définition : il s’intéresse à un sujet extrêmement précis et perd de vue tout ce qu’il y a autour. Ce logiciel permet de redonner à chaque sujet sa place et sa mesure dans un champ historiographique beaucoup plus vaste. J’ai étudié par ce moyen la place d’Abel Bonnard dans son époque et j’ai essayé de reconstruire une espèce de réseau social dans lequel il serait inséré à partir de ces données numériques, d’identifier le cercle de ses fréquentations, de mesurer quelle était sa postérité à partir des ouvrages qui ont été écrits sur lui mais en comparant avec les ouvrages écrits sur tous les auteurs de l’entre-deux-guerres. L’idée étant d’essayer de retrouver la juste place d’Abel Bonnard et d’arrêter de surévaluer un personnage simplement parce qu’on travaille dessus ; à partir de cette quantification solide, j’ai pu arriver à la conclusion qu’Abel Bonnard a été un personnage important de l’Occupation, qu’il a eu un rôle très précis de mise en cohérence de la doctrine collaborationniste et de carte à jouer pour Laval, sans lui accorder plus d’importance qu’il n’en avait.

Cet outil s’applique-t-il aussi à des idées, des concepts ?

Bien sûr, cela fonctionne extrêmement bien avec des concepts. Par exemple, on peut tracer sur le logiciel deux courbes comparées, celle de la liberté et celle de la révolution, et la plupart du temps, dans l’histoire de France, la courbe de la liberté épouse celle de la révolution dans la presse. Sauf à des moments assez précis, comme le moment libéral du Second Empire à partir de 1860 et celui de la Révolution nationale, qui est une révolution sans liberté. Cela permet d’observer des tendances. On s’est intéressé à de nombreux autres corpus, pas seulement celui de la BNF mais aussi ceux de bibliothèques nationales étrangères pour pouvoir faire de l’histoire comparée et diversifier les thèmes ; on s’appuie donc sur des corpus de livres mais aussi de cinématographie etc. Cet été, Benoît de Courson, avec qui j’ai fabriqué le logiciel, et moi avons récupéré tous les sous-titres de la base de données Open Subtitles, qui est une base de sous-titres avec des milliers de titres de films ; cela permet d’évaluer l’évolution des thématiques dans les films. On peut aussi se pencher sur d’autres médias, comme les paroles de chansons, les corpus scientifiques… En ce moment, nous travaillons sur le corpus Persée, qui est un site web sur lequel on trouve des millions d’articles scientifiques qu’on a absorbés et réintégrés dans notre logiciel ; on suit donc les grandes tendances dans la recherche afin de voir quels sujets seront à la mode. On peut voir par exemple une histoire du structuralisme en un seul clic, de façon instantanée ; on mesure aussi la part qu’occupent les grands courants dans la recherche ; c’est une source d’un nombre infini de recherches et de plus en plus de chercheurs se l’approprient.

L’outil est accessible à tous, en libre accès sur Internet. Il suffit de taper Gallicagram dans Google.