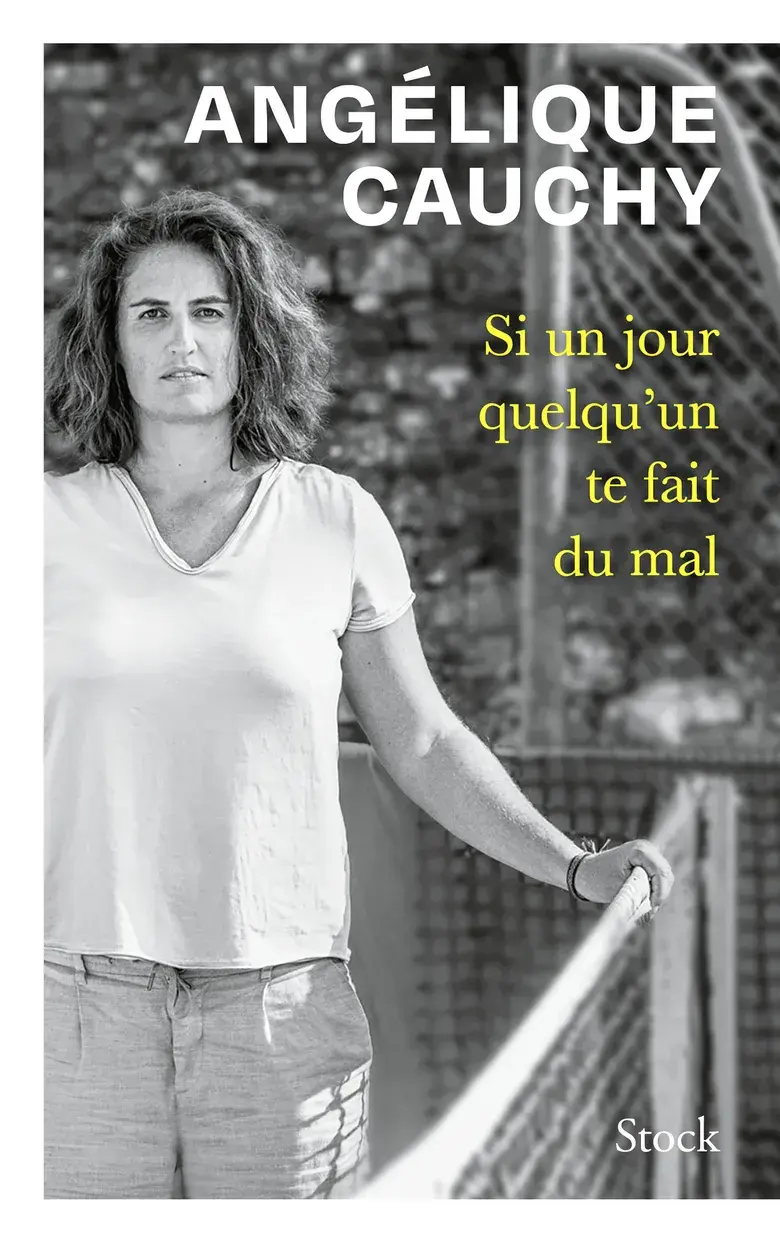

Alors que l’Open d’Australie commence aujourd’hui, la question des violences sexuelles dans le milieu sportif, et dans le milieu du tennis prend de l’ampleur. Si un jour quelqu’un te fait du mal d’Angélique Cauchy s’impose comme un témoignage percutant et nécessaire qui, loin de se contenter de raconter l’horreur des violences subies, propose une réflexion implacable sur la justice, le silence et la résilience. À mes yeux, ce livre est un manifeste, une radiographie d’un traumatisme qui s’étire sur des décennies, une mise à nu courageuse, servie par une plume d’une précision glaçante.

Angélique Cauchy, ancienne joueuse de tennis prometteuse, raconte les violences sexuelles subies dès l’âge de douze ans par son entraîneur, Andrew Geddes, qui a profité de son autorité pour abuser d’elle pendant trois ans. Ces agressions, répétées plus de 400 fois, ont bouleversé sa vie et laissé des séquelles profondes, physiques et psychologiques. Andrew Geddes, alors âgé d’une trentaine d’années, était son entraîneur personnel, un homme respecté dans le milieu sportif, qui avait toute la confiance des parents de la jeune fille. Derrière cette façade de professionnel sérieux se cachait un prédateur manipulateur et sadique, qui a fait basculer l’existence d’Angélique. « Il m’a volé mes nuits, il m’a volé mes rêves, il m’a volé mon innocence. » Les mots s’ajoutent à la peine initiale et nous apparaissent comme des sentences de la réalité que nous ne pouvons plus fuir. Preuve en est, la répétition de ces « il [m’]a volé » fait résonner l’abîme dans lequel l’autrice a été plongée, un abîme qui a contaminé toutes les années qui ont suivi les viols en brouillant ses relations avec son corps, ses proches, son avenir. Entre 1999 et 2001, Geddes a donc su utiliser son emprise psychologique pour maintenir Angélique sous son contrôle, imposant un silence qu’elle ne brisera que bien plus tard, avec l’écriture de cet ouvrage.

Cependant, dans cette œuvre, l’autrice semble surpasser sa douleur subjective pour toucher de près l’universel, pour venir à nous avec la force de ce témoignage : en décrivant comment les violences sexuelles s’immiscent dans chaque recoin d’une existence, elle fait écho aux récits de tant d’autres victimes, prisonnières de leur silence. Grâce à ses mots, nous les voyons elles aussi.

Le poids du silence

Le silence est au cœur de ce livre. Ce silence n’est pas choisi, il est imposé par la peur, par la honte, par la terreur de briser l’équilibre familial. Pour cette raison, à douze ans, l’autrice prend une décision tragique : « À douze ans, j’ai fait le choix de sauver ma famille et de ne pas les sauver elles. » Cette phrase à elle seule concentre tout le paradoxe d’une victime-enfant qui, déjà, se sacrifie. Ce choix, pourtant dicté par un instinct de survie, devient un fardeau qu’elle portera pendant des années, moteur probable du processus d’écriture.

Les souvenirs, omniprésents tout au long du récit, forment un fil rouge étouffant qui alimente le silence et perpétue l’horreur de ce qui a été vécu. Il est impossible d’oublier, impossible de tourner la page : « Je n’oublie jamais rien. J’aurais préféré oublier. Les odeurs, les goûts, les visions, les sons, les touchers, mes cinq sens sont marqués. Ces souvenirs s’immiscent sans arrêt dans ma vie depuis vingt ans. » Le passé n’est jamais une chose révolue, il est toujours là, contenu dans son corps et son esprit, se manifestant dans les moments les plus anodins de son quotidien.

Le silence est ainsi à double tranchant : il est une prison, mais également une arme que l’agresseur retourne contre elle. Pourtant, bien sûr, la parole, ennemie du silence, devient l’acte par excellence de la libération – elle est rupture de l’enfermement imposé par des années de non-dits.

Le procès, catharsis incomplète

La scène du procès constitue l’apogée du récit, mais elle n’arrive qu’après un long processus de libération de la parole. Comme beaucoup de victimes, Angélique Cauchy, longtemps murée dans le silence, a dû traverser des étapes ...