Asteroid city peut se résumer par la tension contenue dans son titre, à mi-chemin entre le trop plein et le vide : au milieu d’une bourgade acidulée, peuplée d’une pléiade de stars bavardes, la frénésie andersonienne aboie hélas seule dans le désert. Avec ce film théorique dissimulé sous les dehors d’une comédie pop, Wes Anderson fait exploser la crise qui couve dans son cinéma depuis The Grand Budapest Hotel.

Moi, je construis des marionnettes

Pourtant, quelque chose cloche dans le royaume andersonien. La pente déjà très intuitivement méta de son cinéma s’accentue jusqu’à devenir ostentatoire. Les passages à Asteroid city constituent en effet trois actes d’une pièce de théâtre. S’intercalent plusieurs saynettes surcadrées, en noir et blanc, dans lesquelles le metteur en scène Conrad Earp (Edward Norton) et sa troupe répétent et commentent la pièce. La figure de l’artiste chez Anderson n’est pas maudite, mais plutôt réduite au rôle de poisson dans un bocal, en quasi état d’asphyxie par rapport aux travellings et au panoramiques réservés aux passages à Asteroid City. Dans la troupe, on entend la phrase suivante : « The wife who played my actress », soit « la femme qui a joué mon actrice », au lieu du plus évident « l’actrice qui a joué ma femme ». Rôles et postures s’inversent jusqu’au vertige, dans un film aride dont la complexité se dissimule sous des couleurs chatoyantes et un casting all-stars donnant l’impression erronée d’une production populaire. Ce hiatus génère à la vision un certain malaise, comme si Asteroid city émanait davantage d’un grand cerveau malade, à la tête dans les étoiles, que du désir de rencontrer un véritable public.

La pente déjà très intuitivement méta du cinema de Wes Anderson s’accentue jusqu’à devenir ostentatoire.

L’alternance entre les mondes renvoie à la vieille rengaine du théâtre baroque, celle que la vie est un songe et les songes rien que des songes. Il est vrai que la rêverie abonde, des deux côtés du miroir. Dans son univers en noir et blanc, Conrad Earp, qui invite ses comédiens à s’endormir en répétition, produit au fond ce que Freud appelle un fantasme, soit une rêverie diurne, celle des enfants demeurés adultes ou des adultes demeurés enfants : une œuvre, sa pièce en trois actes et en couleur, plantée dans le désert. À Asteroid City, le Dr. Hickenlooper (Tilda Swinton), astronome et sans doute avatar de Conrad Earp, tente de découvrir ce qui se cache derrière les merveilleux nuages, aidée par les Brainiacs et télescope à l’appui. La mise en abyme ne se limite malheureusement pas à ce dispositif déjà appuyé.

Evitement du troisième type

En effet, une réflexion méta cinématographique autocentrée envahit l’ensemble du film, coupant court à toute ouverture sur l’altérité : Anderson parle d’Anderson, tel un dandy ironique qui mettrait en scène les apories de son propre cinéma. Le film ressemble au fond à un de ces personnages andersoniens, regard caméra et visage impénétrable, qui semblent communiquer alors qu’ils ne savent que soliloquer. C’est dommage, surtout au vu du scénario qui inclut l’altérité par excellence via l’apparition d’un extra-terrestre, souvenir du loup fascinant de Fantastic Mr Fox, quand Anderson savait encore émouvoir. Plusieurs exemples illustrent cette tendance à la démonstration méta, qu’elle soit volontaire ou involontaire. Le film commence par un accident de voiture, dont le capot ouvert et démonté met en scène visuellement le reproche qui est souvent fait au cinéaste depuis The Grand Budapest Hotel : la production d’un mécanisme si bien rodé qu’il tourne à vide et explose de lui-même. En outre, la sécheresse du paysage ne peut manquer d’évoquer celle du comique andersonien. Enfin, le cadre du concours d’astronomie et de la quête de l’excellence rappellent l’enthousiasme critique suscité très tôt (et à juste titre) par son cinéma, d’autant plus que, ironie du sort, Asteroid City a été projeté à Cannes. Dans cet espace atrophié, les quelques supports affectifs et émotifs qui pourraient être dotés de vie, comme le motif du deuil, ou la rébellion des Brainiacs contre les adultes, sonnent davantage comme des autocitations, dispersées au sein d’un film dans lequel tout file trop vite, comme une voiture en roue libre.

L’ensemble ne convainc pas, car l’automate aux rouages si huilés ne se disloque jamais et ne parvient donc pas à vraiment imiter l’humain, dans sa gaucherie, sa tendresse, et son désir de récits.

The French Dispatch citait les autres, comme si tout le cinéma se réduisait à un bac à sable citationnel, et que l’audace politique de Masculin Féminin (1968) de Jean-Luc Godard pouvait sans dommage être détruite et transposée dans une forme d’évocation gênante car publicitaire donc anti-godardienne de la France des sixties. Asteroid city est plus réussi, quoique le propos politique soit toujours aussi inexistant en dépit d’un cadre propice, à savoir l’Amérique d’Eisenhower à peine sortie du maccarthysme. Mais il cite surtout Anderson. Cinéaste de génie, ce dernier maintient son panache, certes ; il nous assure (et nous rassure) d’une certaine forme de réjouissante poésie, particulièrement concentrée dans les scènes portant sur l’enterrement de la mère morte par ses trois filles, sortes de Riri, Fifi et Loulou au féminin et en plus trash. Toutefois, l’ensemble ne convainc pas, car l’automate aux rouages si bien huilés ne se disloque jamais et ne parvient donc pas à vraiment imiter l’humain, dans sa gaucherie, sa tendresse, et son désir de récits. L’aphorisme suivant dit tout : « Je ne comprends pas la pièce » dit l’un. « Ce n’est pas grave, continue à raconter l’histoire », répond l’autre. Vraiment ? C’est au risque de plaquer définitivement la mécanique sur le vivant.

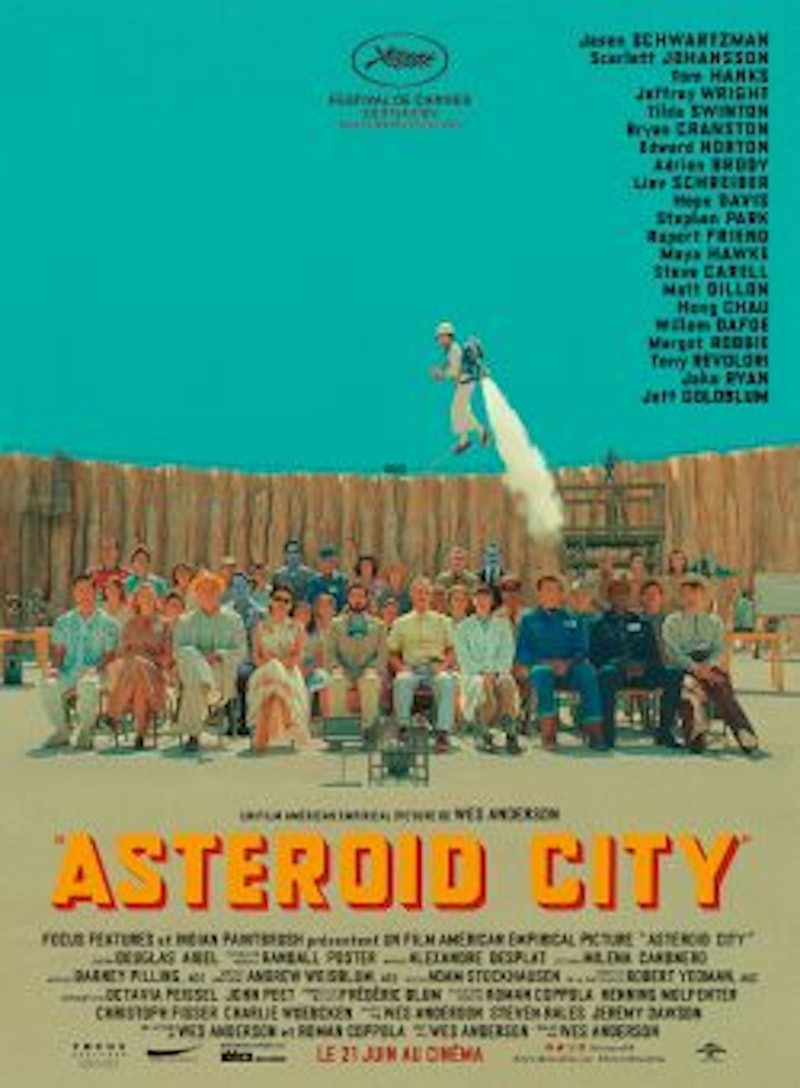

Asteroid City, réalisé par Wes Anderson, avec Jason Schwartzmann, Scarlett Johansson, Bill Murray. En salles le 21 juin.