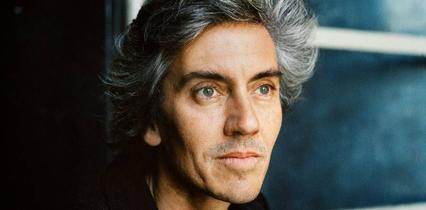

En janvier 2024, Bertrand Belin confiait à Zone Critique : « J’ai un travail en cours, qui traite justement de la question de la falsification de la mémoire, ou en tout cas de l’illusion d’exactitude concernant la mémoire. C’est un récit à la première personne. ». Un an plus tard, exactement, il nous revient avec La Figure, texte que l’on a bien du mal à classer parmi la myriade de genres littéraires qui existent de nos jours. Pour ne pas trahir les propres paroles de l’auteur, nous appellerons volontiers ce livre « conte biographique », expression qui en dit long sur l’expérience que s’apprête à faire le lecteur ; découvrons sans plus tarder cet animal curieux de la faune littéraire contemporaine.

Bertrand Belin s’est déjà illustré brillamment, dans des registres très différents : les présentations ont déjà été maintes fois faites, mais une de plus ne fera pas grand mal. Compositeur-interprète, musicien, comédien, acteur, écrivain : l’homme vogue entre différents continents artistiques dont le dénominateur commun demeure les mots. Avec La Figure, c’est la page blanche qu’il couvre de lettres, pour nous conter – et non pas nous raconter – une sorte de monde en fragments, jalonné de souvenirs d’enfance. Belin parle de « conte autobiographique » : nous touchons avec cette expression géniale le cœur de ce qui façonne l’unicité, l’originalité, et l’audace du texte qu’il propose. Souvent, et, peut-être même systémiquement, l’autobiographie, l’autofiction, enfin ; ce que nous nommons aujourd’hui très vaguement l’« écriture de l’intime », prend des tons sombres, gris souris, et charrient, de façon latente ou patente, un certain pathos. Du moins, en ce qui concerne les autobiographies les plus simples et les moins cisaillées dans la langue (nous excluons donc Proust, Sartre, Sarraute, etc.) ; à savoir, donc, les plus nombreuses dans les rayons de nos librairies actuelles. Libre à ces individus de dire sans détour ni retenue les drames de leurs vies. Cependant, pour faire littérature, il ne suffit pas d’avoir une vie et une plume ; il faut en faire quelque chose. En tirer la substantifique moelle, et tailler dans le réel un écrin neuf, d’une forme toute singulière et inattendue, pour l’y loger et surprendre, dépayser le lecteur lorsqu’il sortira la tête hors des pages, une fois le récit achevé. Enfin ; un discours non pas articulé en autoroute plate, mais mise en forme, en relief, comme un récif de corail qui rebattrait les cartes de la parole polie et lisse pour en faire le lieu d’une expérience linguistique ; c’est-à-dire existentielle. C’est exactement ce à quoi atteint La Figure.

La mémoire, anti-mode d’emploi

Il saute aux yeux que La Figure est un récit tout entier bâti sur une remise en question radicale de ce que peut, voire doit, la mémoire ; non seulement mise en jeu dans la littérature, mais également et très simplement dans la vie quotidienne. Le matériau souvenir est pris, malaxé, déformé et reconfiguré non malgré l’auteur, mais selon sa volonté et son intention propres. C’est là le tour de force de La Figure : l’auteur ne se laisse pas bercer des illusions du passé, ne cherche pas à restituer un authentique qui pourrait précipiter le lecteur dans le gouffre envoûtant et fourbe du « vrai », mais bien davantage à le rendre attentif aux pièges de la mémoire qui englue la perception que nous avons de ce qui fut, et, partant, de ce qui est et de ce qui sera. Le narrateur du récit admet d’ailleurs de lui-même n’avoir aucun souvenir de certains événements qu’il est en train de relater, et qu’il se fie à ce qu’on lui a raconté, avouant par avance et sans aucune gêne les crevasses qui sillonnent sa mémoire. Outre ces oublis dévoilés, le récit lui-même assume, dans les arabesques mutines qu’esquissent ses digressions, qu’il n’est pas là pour restituer des faits, pour « établir un procès-verbal » (p. 20) de l’existence du narrateur. D’entrée de jeu, on se joue de nous ; ou bien, dirai-je, on nous invite à jouer ensemble dans le langage, lieu par excellence de la mémoire qui se dit et se veut révélée de façon grammaticalement impeccable, à grand renfort de mots-images censés convaincre de la véracité de ce que la logorrhée verbale déverse.

Le matériau souvenir est pris, malaxé, déformé et reconfiguré non malgré l’auteur, mais selon sa volonté et son intention propres.

Il est bien connu que le langage est le point de départ de l’absolue reconstitution de soi, dans la mesure où c’est à lui que l’on fait instinctivement confiance, plus qu’aux dessins, plus qu’aux photos muettes et vidéos tronquées. Là où tous ces media invitent immédiatement au doute, dans la mesure où ils s’exhibent d’emblée fragments, supercheries, apparences, la parole fait figure de sainte, puisqu’elle peut tout, d’un trait et linéairement, avouer. Elle est servante de l’âme, du moi, elle s’efface derrière ce que nous sommes. Enfin ; semble-t-il… Puisque c’est justement contre cette idée naïve qu...