« Des images, un débit, un lexique naissent du corps et du passé de l’écrivain et deviennent peu à peu les automatismes mêmes de son art. Ainsi sous le nom de style se forme un langage autarcique qui ne plonge que dans la mythologie personnelle et secrète de l’auteur, et où s’installent une fois pour toutes les grands thèmes verbaux de son existence. Quel que soit son raffinement, le style a toujours quelque chose de brut […], il est le produit d’une poussée, non d’une intention : il est la « chose » de l’écrivain, sa splendeur et sa prison, il est sa solitude. » Roland Barthes, Le Degré Zéro de l’Ecriture.

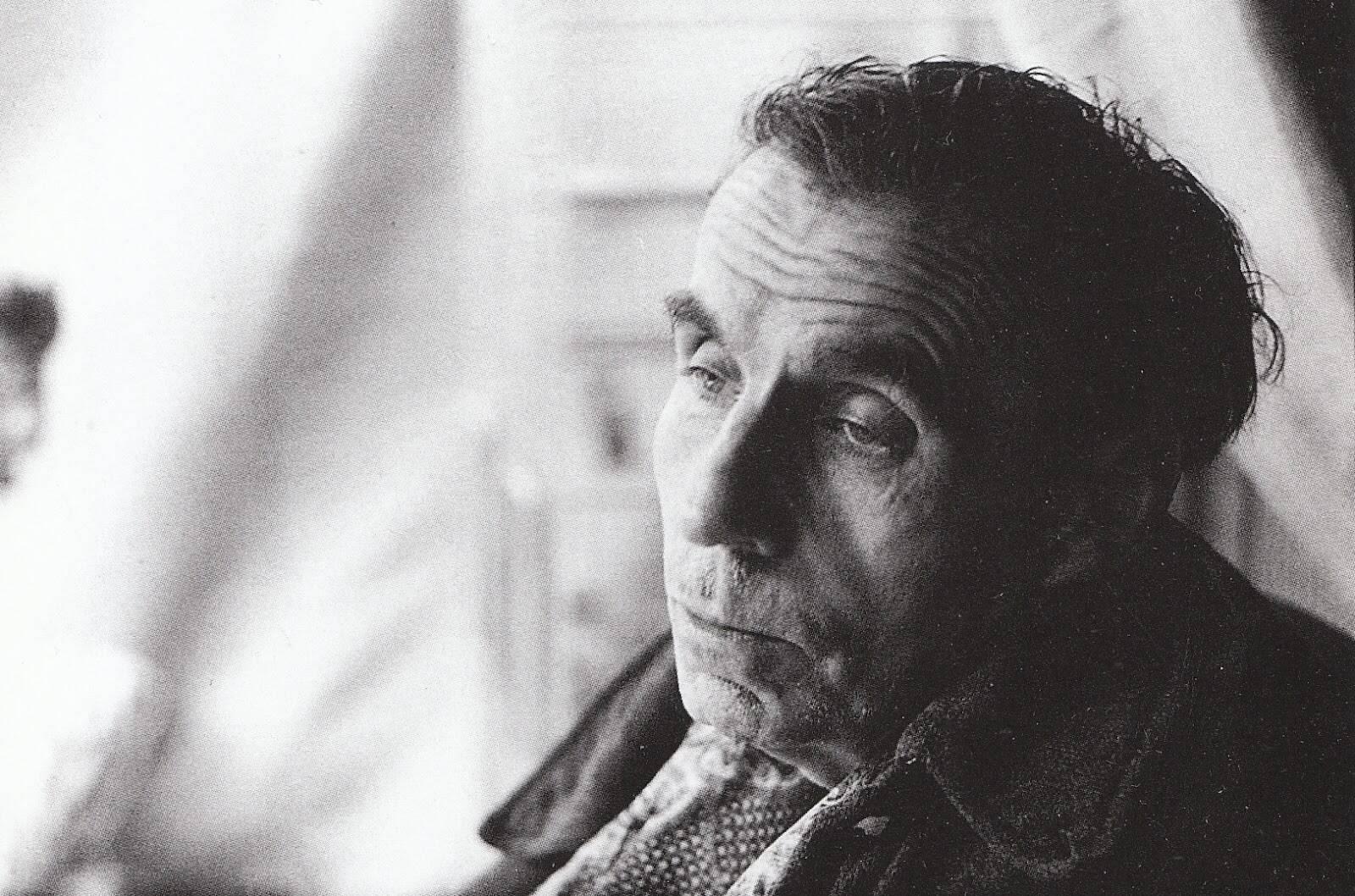

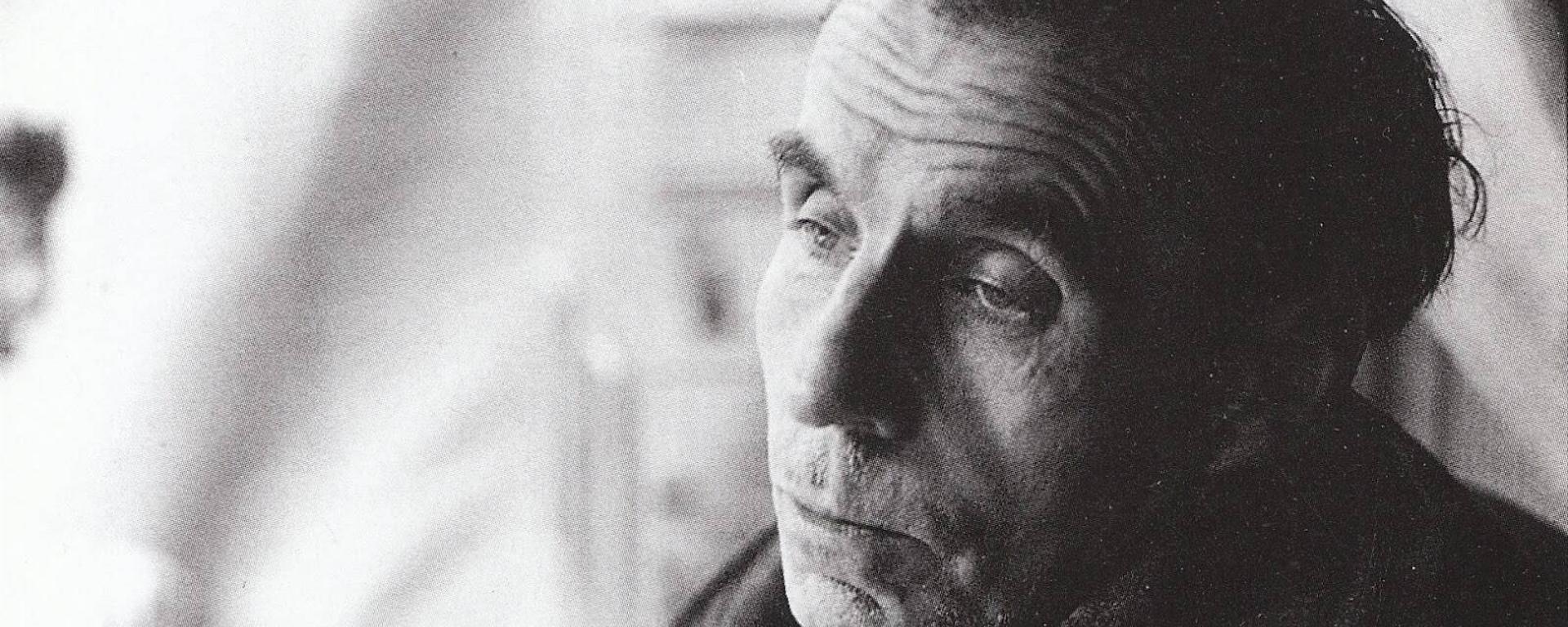

La voix et l’écriture singulière de Louis-Ferdinand Céline ont changé brutalement ma vie de lecteur. Ma vie tout court d’ailleurs. A dix-huit ans, sur les conseils avisés d’un vieil oncle misanthrope et roublard, j’ouvrais le Voyage au bout de la nuit. Ce fut comme une apparition. Jamais un livre ne m’avait parlé sur ce ton. Je fus surpris, dérangé dans mon confort, ma vision rassurante de la littérature craquelait de toutes parts, de lignes en lignes tout foutait le camp. J’étais seul face à cette écriture qui, comme le disait Kleber Haedens, ‘’en quelque endroit qu’on l’attende, arrive pour tout dévaster’’. Je passais brusquement de l’harmonie des belles lettres aux dissonances de la modernité littéraire.

Fulgurant, fracassant, Louis-Ferdinand Céline faisait une entrée remarquée dans ma petite existence en noircissant à la merde les pages blanches de mon imaginaire adolescent.

J’ouvrais ses romans avec une ivresse terrible, tard le soir, dans mon lit, je sentais monter en moi quelque chose de bien étrange, loin des plaisirs calmes auxquels mes lectures classiques m’avaient habitué. C’était une sorte de jubilation, une transgression secrète, un carnage de la phrase et des règles : une jouissance de lecture ! Enragé, je courais des nuits durant de paragraphes en paragraphes. J’apprenais des pages entières par cœur que je récitais en solitaire, comme des prières. Les points de suspension en chapelet D’un Château l’Autre en bréviaire, j’entrais dans l’œuvre comme dans une cathédrale, infiniment respectueux, peut-être même un peu bigot …

Fulgurant, fracassant, Louis-Ferdinand Céline faisait une entrée remarquée dans ma petite existence en noircissant à la merde les pages blanches de mon imaginaire adolescent.

S’en suivirent trois années d’obsession tenace, de Célinerie superlative.

J’offrais le Voyage à tous mes proches, en parlais en permanence, le citais à la sérénade, l’emportais partout. La puissance combinée du rire et du rythme propre à Ferdinand me rendait tout roman moderne illisible : si lent, si lourd, si terriblement entortillé sur lui-même. En deux ans, j’avais dévoré les œuvres complètes et mes pauvres camarades ahuris commençaient à se demander si ma névrose était définitive et si je resterais ad vitam aeternam l’homme d’un seul livre.

Après avoir traversé au pas de course les romans, les pamphlets et les chansons de Destouches, parcouru les versions illustrées par Tardi, écouté les lectures de Luchini, les commentaires d’Audiard et consulté quelques biographies je me rabattais sur les images d’archives. Je me repassais cent fois les « interviouves » de l’ aristocrade de Meudon, ermite aigre et miteux, en haillons, déblatérant avec une gouaille boulevardière contre ses détracteurs d’après-guerre. Mi-Léautaud, mi-grande duchesse, clochard céleste, râleur en pelisse élimée exhibant sa mauvaise foi légendaire, son foulard de précieux, ses manuscrits à pince à linge et son perroquet devant Pauwels ou Parinaud ; le personnage était terrible.

J’étais conquis.

Je l’imitais même à table, ponctuant mes demandes de salière de ses multiples « N’est-ce pas ? » inimitables ; me voyant déblatérer ainsi comme un disque rayé ma pauvre mère avait bien du souci.

J’étais devenu Célinien.

Puis peu à peu, sans une ligne à lire, une distance s’est installée et l’auteur de Guignols Band est resté une indéfectible référence mais a laissé la place à des concurrents brillants, qui se sont avérés nombreux. Comme amer face à une grande passion ternie, je ne peux cependant pas m’empêcher de revenir régulièrement à mes livres de poche annotés, soulignés, comme à de vieux albums photos, afin de retrouver un peu du souvenir de mes émerveillements passés.

Et quand je replonge alors au hasard dans ces ouvrages, tout reprend, repart comme en quatorze. Dès les premiers mots je descends avec Destouches dans la tranchée, au fond des choses et le capharnaüm commence : éructant, projetant par salves une sorte de symphonie de Mahler en mille morceaux, un torrent de phrases et de paysages macabres surgissent d’un imaginaire romanesque surabondant. C’est un opéra bouffe morbide, une apocalypse de mots entrechoqués, de phrases courant d’une idée l’autre, culbutant disloquées, détruites, ressuscitées. Paralysé, je me fonds humblement dans ce titanesque torrent de féeries vociférantes, j’assiste à des carambolages mirobolants, farandoles de voies ferrées et de trains tombant en trombe d’un ciel de Vésuve.

Je m’accroche avec allégresse à ce rythme délirant, à ces visions de fin des temps, à ces mots, hurlés, scandés en syncopes et tempos comme un solo d’Art Blakey. C’est un émerveillement, une fête foraine permanente mâtinée de foire aux monstres qui me met les nerfs en fanfare et le cœur à vif.

Et puis, soudain, la danse cadavérique des souvenirs, le ballet des bombes, la transe des tracassés tournoyants ralentie, et me voilà à l’arrêt dans les steppes dévastées de l’Est, près d’une gare croulante sous la mitraille, un vent léger arrête le narrateur, et une irrésistible poésie s’immisce dans la phrase, charme et emporte tout.

C’est un opéra bouffe morbide, une apocalypse de mots entrechoqués, de phrases courant d’une idée l’autre, culbutant disloquées, détruites, ressuscitées.

Les romans de Céline sont faits de telle sorte qu’après des lentes montées en puissance dans l’horreur la plus infernale, soudain l’altération a lieu, des éclaircies apparaissent : fulgurances de beauté infinie. Viennent alors, sur la pointe des pieds, de petits paragraphes en mineur, des phrases discrètes, diminuées, minutieuses, murmurées, en sourdine, si émotives.

Derrière la voix du boulevard et l’avis du bistrot, dans un rire qui grince et grimace, la verve tour à tour orageuse et stridente du docteur Destouches perce à jour la médiocrité de l’être humain, sa couardise quotidienne, sa laideur intrinsèque. C’est la fin de l’héroïsme et des beaux sentiments ; les grandes idées ne parviennent plus à cacher de mesquines volontés de puissance. Touchant à l’épicentre, au noyau dur de l’âme dans ses complaintes, Céline, en bon artisan du verbe, forge des formules. Après avoir porté le réel à incandescence, il le coule dans des proverbes : le voilà devenu moraliste.

Mais cette morale même est neuve : profondément enracinée dans les êtres, c’est ici le corps qui parle : le stupre, le sang et la gerbe, sous le regard chirurgical et fiévreux du médecin de quartier, qui décrit l’avortement raté d’une jeune banlieusarde mourante, les étrons inopportuns du petit Ferdinand dans la dentellerie maternelle ou encore ses branlettes frénétiques dans l’internat de Rochester.

C’est ici le corps qui parle : le stupre, le sang et la gerbe, sous le regard chirurgical et fiévreux du médecin de quartier.

Céline a par ailleurs magnifiquement croqué ce monde nouveau qui prétend répartir les richesses économiques quand il ne sait que mutualiser la misère spirituelle. Tout est déjà dans Mea Culpa : la course permanente au profit, l’injonction à la jouissance, l’emprise progressive de la morale bourgeoise sur l’intégralité des domaines de la vie de l’esprit, le matérialisme contemporain dans toute sa lourdeur, l’énorme imposture du devoir de bonheur individuel, l’irrémédiable fatuité moderne dilatée par l’extension illimitée des techniques.

Vient ensuite l’écriture, l’artisanat attentif du style, le travail titanesque de l’auteur qui fabrique avec précision des séries d’interjections, d’adverbes et d’épithètes qui s’enchaînent avec la régularité d’un moteur et créent ainsi un écoulement continu, un changement instantané et incessant d’un ressenti à un autre. Pas de théories, de phrases, de perte de temps, pas de considérations distinguées, d’intime conviction, seulement l’instant, le rendu-émotif, la danse du temps qui passe, valse des jours, rigodon des quartiers pauvres : le réel en branle servi d’une écriture pure, expurgée de toute langueur, tapant direct aux nerfs.

Et puis Céline c’est aussi des personnages hauts en couleurs: Ferdine, La Vigue, Bébert et Lili, la tante Hortense et le vaillant Toto et puis tant d’autres, la grande foule des anonymes, des besogneux, des moribonds, des danseuses aériennes et des damnés de la terre. Cuirassiers en tas assis dans la crotte, ouvriers Ford, commerçants et usuriers étriqués, inventeurs délirants, ribambelle de docteurs malpropres tous plus désespérés les uns que les autres, prostituées éborgnées, marchant comme des ombres dans les ruelles interlopes de Londres. Bardamu emporté par la houle nauséeuse de l’amiral Bragueton, Gen Paul harnaché au moulin de la Galette, Pétain tragi-comique promenant son chien dans la boue, toute la petite bande des affreux sous les bombes dévalant en hâte les escaliers de Sigmaringen et puis le Professeur Y bravache et grincheux : toute une galerie de trognes de traviole, affreuses à s’en tordre de rire, colportant d’infâmes bruits du bout de la rue ou du fond de la guerre, de ragots mal dégrossis, toute cette humanité grouillante, rampant dans la farce de l’existence.

Je pose alors le livre, encore haletant je corne une page, je réfléchis.

Je médite cet expressionnisme, ce paquet foutraque de phrases, ces rafales d’octosyllabes crevant la page comme Normance passant au travers des parquets. Féerie pour une autre fois.

Je le reprendrai demain. Comme toujours.

Je suis resté Célinien.

*

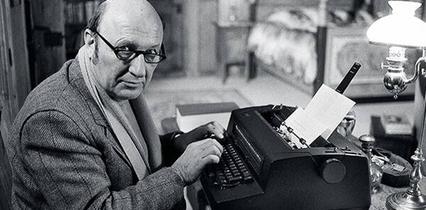

Voilà le type de témoignage que vous trouverez dans Céline’s Big Band paru aux éditions PGDR il y a maintenant quelques mois.

L’ouvrage compile de courts récits d’expériences de lecture livrés par une centaine de Céliniens divers sous la direction d’Emeric Cian-Grangé. On y trouve par exemple l’acteur Stanislas de la Tousche (vu récemment au théâtre dans Céline,Y’en a que ça emmerde ?) et son metteur en scène Géraud Bénech, le fameux avocat biographe et exécuteur testamentaire François Gibault, l’universitaire de renom Marc Hanrez, Romain Peter, étudiant et administrateur d’un excellent groupe Facebook consacré à l’auteur ou encore David Alliot, formateur à l’Institut National de Formation à la Librairie à qui l’on doit entre autre Louis-Ferdinand Céline en Verve, recueil d’extraits – bien – choisis paru aux éditions Horay…

Ces lecteurs ici réunis ont conscience qu’un solitaire en sait plus qu’un siècle entier et que les miracles de la création littéraire sont rares.

Chacun livre ses impressions de première lecture, raconte sa rencontre avec les romans, sa découverte de l’auteur. C’est baroque et disparate : chacun des solistes de notre big band fait entendre sur quelques pages une interprétation personnelle. D’aucuns claironnent et tambourinent, certains jouent sur mirliton, d’autres sur la corde sensible : lento, adagio, andante…, chacun son rythme. Le brouhaha qui en résulte est plus que réjouissant : tous partagent la même foi dans le créateur, abordent son œuvre avec leur vécu et se sentent touchés par ‘’une certaine petite musique introduite dans le style’’, une ‘’manière de symphonie littéraire émotive’’ qui sont la marque de fabrique du docteur Destouches.

De par sa forme et son projet le livre est inégal, certains témoignages sont plus poignants, plus écrits, d’autres paraissent anecdotiques, moins originaux. Cependant, l’ouvrage doit figurer dans la bibliothèque des Céliniens, entre les œuvres complètes du maître et les travaux universitaires d’Henri Godart, qui préface d’ailleurs le volume.

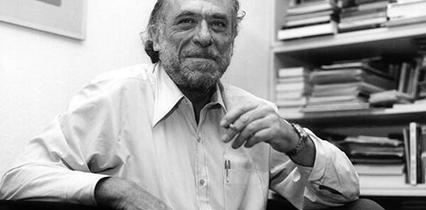

Plus que dans une bibliothèque, ce recueil, qui demande une lecture fragmentaire, doit à mon sens figurer fidèlement sur l’étagère de vos toilettes – Céline, en bon rabelaisien, aurait sûrement apprécié l’idée ! A lire par bribes donc, à parcourir en pacifiant vos intestins, comme le recommandait Henry Miller, disciple américain de l’ermite de Meudon, dans son essai implacable et rigoureux Lire aux Cabinets.

Cet ouvrage collectif prouve donc admirablement qu’un grand écrivain libre et rejeté ne vit que de ses apôtres et de leurs commentaires, qui portent et propagent sa parole. Ces lecteurs ici réunis ont conscience qu’un solitaire en sait plus qu’un siècle entier et que les miracles de la création littéraire sont rares.

Malgré ses innombrables détracteurs Louis-Ferdinand Céline n’est toujours pas enterré. N’en déplaise à Jean-Pierre Martin, des livres comme celui-ci, salutaires et respectables, sont là pour en témoigner.

- Céline’s Big Band d’un lecteur l’autre, dir. Émeric Cian-Grangé, Pierre-Guillaume de Roux, 25 euros, 402 p., mai 2015