Mes venues à Villa Castelli sont toujours implicitement programmées. Déjà, il faut revoir toute la famille : mes sept oncles et tantes, et mes nombreux cousins cousines, sans oublier les nouveaux venus, bébés et belles familles. C’est un temps à part, on se pointe sans s’annoncer, ils savent que nous sommes là et inversement.

Je m’assois sur les mêmes chaises que celles de mon enfance, et je me laisse bercer par les conversations, que je comprends, si elles sont en italien, que je comprends moins si elles sont en casctedene, le patois de la ville. J’ai beau avoir 1447 jours de pratique en italien sur Duolingo, je suis encore incapable de formuler des phrases correctes. Quelque chose bloque. Souvent, je pense au fait que nous nous connaissons depuis vingt-trois ans, sans avoir encore eu de conversation sans interprète. Puis, il est temps de partir.

Nous allons à la campagne fare un giro.Aller en trombe dans des routes cerclées de vieux murets en pierre que j’ai toujours adorés, voir défiler par la fenêtre la terre rouge et les oliviers centenaires que je fantasme si souvent, quand je reste longtemps loin d’eux. Mon père connaît toutes les routes par cœur – je serais incapable de les différencier – et ponctue le tour de ses anecdotes d’enfance. Là, deux hommes avaient essayé de voler le troupeau de son père. Ici, l’école avec l’araignée à sept pattes ; le trullo où il a grandi ; l’olivier où son père a tiré sur un homme ; le puits où il s’est faufilé pour sauver une chèvre ; la maison où un voisin a tué sa femme. Nous connaissons tous ces histoires, mais personne n’interrompt, et je le fais répéter. La violence de ces anecdotes ne m’atteint plus. Le monde que me décrit mon père, sans eau ni électricité, avec un code d’honneur où les filles ne pouvaient pas sortir seules, me paraît trop lointain. Mais j’aime l’approfondir et l’imaginer.

Quand mon père me raconte ses histoires, je pense immanquablement à Cinema Paradiso. Le fou du village, la place, les tomates qui sèchent dehors. C’est un des premiers films de ma vie, je l’ai aimé avant d’aimer ou même de comprendre ce que pouvait être le cinéma. D’ailleurs, l’aspect déclaration d’amour cinéphile me passait un peu au-dessus de la tête ; moi, je le regardais pour voir mon père.

En grandissant, j’ai corrigé le tir. Je ne nie plus les différences avec le personnage de Jacques Perrin : un sicilien d’après-guerre et un enfant des Pouilles et des sixties, l’un finit réalisateur, l’autre restaurateur. Et contrairement à Totò, quand mon père allait au cinéma, c’était avec la frousse au ventre ; sur le chemin se trouvait la maison de la femme assassinée, et il fallait accélérer le pas pour ne pas croiser son fantôme. Malgré tout, l’impression de voir un documentaire ou, plus confusément, d’avoir une fenêtre ouverte vers son passé me submerge à chaque fois. Bien sûr, son Cinema Paradiso demanderait une centaine de chèvres-figurantes, blanches à longues oreilles, des chiens-loups bien dressés, des carabinieri flambants neufs et un troisième acte non à Rome mais en France. Ma mère serait jouée par une grande actrice française au charisme incontesté (Emmanuelle Béart dans Manon des Sources), et je n’ai pas encore réfléchi à mon interprète.

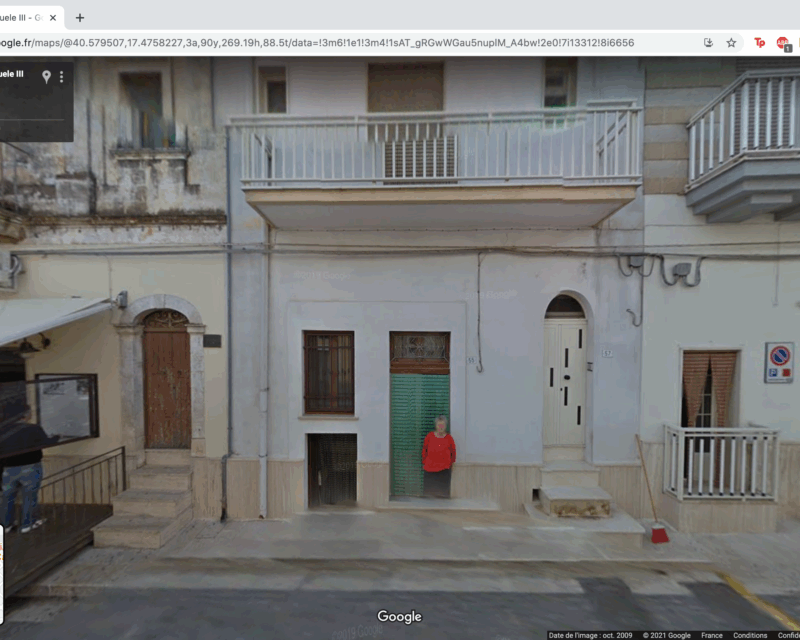

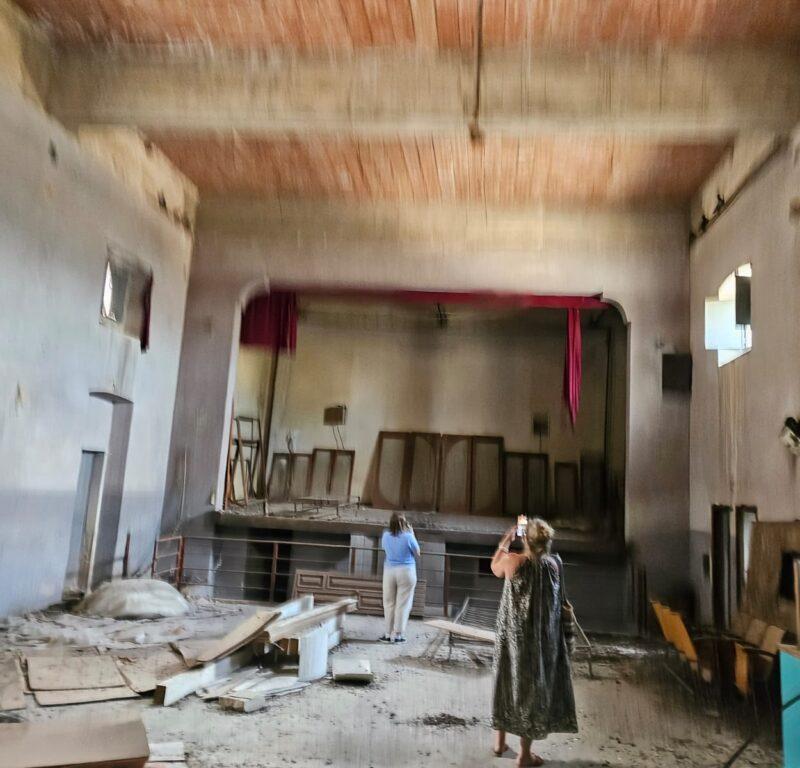

De loin, il ressemble à un paquebot. Tout en longueur et tout en brique, j’ai dû passer des centaines de fois devant sans le remarquer. En hauteur, l’enseigne “ C I N E M A “ où il ne reste que le I, et, plus étonnant, un mégaphone perché sur une tour. Nous attendons que le propriétaire du cinéma, le Dr d’Urso, sorte. Pour le trouver, nous avons demandé à ma tante qui nous a renvoyés à une pharmacienne, pour finalement obtenir son contact à travers ma belle-cousine ; petite ville, tout le monde se connaît. Mon père a mis plusieurs jours avant de l’appeler. Il nous a donné vingt minutes pour la visite.

Le rideau en fer se lève progressivement, et je cesse de réfléchir. Les informations récoltées sur le lieu – construit au début des années 1930, mis en arrêt dans les années 1980 – passent au second plan. Je ne sais pas à quoi m’...