Ça commence dans la nuit de l’été. Cachée derri�ère les pylônes électriques au bord de la route, la caméra fait le guet. Au chant discret des insectes s’impose soudain le bruit d’une voiture. Prudemment, car il s’agit de ne pas se faire remarquer, on s’avance pour la suivre. Elle se gare juste à côté, devant le grillage à surveiller. Le rock qui joue à l’intérieur est coupé, un trio de teenagers, deux garçons et une fille sortent avec leurs bières et sautent par-dessus l’entrée interdite. Derrière la grille, il y a un étang. Ils sautent à nouveau, on plonge avec eux. Leurs jambes apparaissent underwater prises dans les ondes d’une musique menaçante.

À ces manifestations indomptables s’opposent les agents de la dissimulation, des cartons pour à la fois cacher et noyer le poisson. Perdre Bilott dans les méandres d’un labyrinthe, ainsi résumée la stratégie contre-offensive de l’industriel repose sur un outil, la page, le document écrit, qui prendra bien vite le pas sur les bandes vidéo pour s’imposer comme matériau principal de ce film. On n’a rarement vu autant de documents écrits dans un film. Le blanc des feuilles et le noir des mots participant d’une désaturation généralisée de l’image. Le récit du combat juridique s’étale de 1998 à 2015, 17 ans d’un cheminement obstiné, marqué par l’inquiétude, l’angoisse, la paranoïa, la fatigue, et la déception. Alors non, on ne verra pas l’été. Enfermés jour et nuit dans les dossiers que l’avocat compulse, cadenassés à l’intérieur des bureaux du cabinet ou sous la chape de plomb du ciel virginien, on ne partira pas en vacances. Pas de soleil, pas d’azur, pas de tons clairs ni de couleurs vives. La neige qui tombe chez les Tennant ne blanchit pas la campagne. Leur maison s’ouvre sur une lumière éteinte. Une dominante bleuâtre qui ne contraste qu’à peine avec le jaunâtre des bureaux de Taft and Stettinius. Du quartier d’affaires de Cincinnati aux lotissements et routes de campagne de Parkersburg, puis du tribunal de Columbus au siège de Dupont à Wilmington, les trajets de Bilott enchaînent les villes et les états. Ces localisations indiquées en légende se répètent dans une photographie aux tons ternes et aux couleurs silenciées.

L’obscurité est étendue aux temps et aux zones tierces. Quand l’avocat rentre chez lui la nuit, l’argenterie du salon ne brille pas, elle somnole. Même dans le bar où Bilott rencontre Gillepsie, le docteur en chimie, la fête chromatique est éteinte. Au fil de l’immersion dans la confidentialité d’une entreprise qui « knowingly », c’est-à-dire en connaissance de cause, a fait le choix d’introduire un agent hautement toxique dans le quotidien de ses travailleurs et consommateurs, la noirceur se cristallise. D’une archive à l’autre, d’une note interne à un courrier pour 3M (autre géant de l’industrie chimique), loin, très loin dans les profondeurs – ça fait déjà 3 ans et plusieurs milliers de pages que Bilott cherche – le pois(s)on est découvert. Il porte le nom de « téflon », et se révèle être identique à une substance chimique très mystérieuse, le C8, un agrégat d’atomes de carbone fluoré. La révélation de ce film, puisqu’il y en a une, est linguistique. Le point culminant du drame, ce moment où l’acteur Mark Ruffalo, se laissant propulser en arrière sous l’effet du choc, rompt la retenue de son jeu, coïncide avec la découverte d’un rapport d’identité. « C8 » = « Téflon », « Téflon » = « C8 ». « C8 », autrement mentionné « PFOA », fait écran pendant des mois et des mois à ses véritables usages. Bilott le lit et le cite tellement de fois que le film en devient obsédé, « PFOA, or C8 », termes les plus prononcés au cours de ces 2 heures. Mais pendant longtemps, ces mots ne sont que… des mots. Des signifiants creux qui échouent à dénoter quelque chose. Il faut que l’avocat tombe sur une photo d’ouvriers-cobayes à qui l’on faisait fumer des cigarettes de « PFOA », des ouvriers vêtus d’une combinaison siglée « Téflon », pour que le sens advienne. Il faut l’archive visuelle pour mettre à l’épreuve l’archive écrite, l’image photographique pour démasquer le mot, pour faire céder les digues de la dissimulation linguistique.

À partir de cette révélation, les eaux grises deviennent blocs de noir, le mal est fait, il est compris, constitué, Bilott en dresse un rapport, une lettre de presque mille pages. Et c’est dans une chambre noire qu’il sera confronté au président de Du Pont, Charles Holliday, à qui il exposera, une à une, chacune des pièces compromettantes. Jusqu’à lui montrer la photo d’un jeune garçon né avec une malformation au visage. Si, à quelques détails près, le scénario retranscrit l’article du New York Times sans, disons, modifier les données factuelles qui y sont exposées, les scénaristes Matthew Carnahan et Mario Correa s’appliquent à dramatiser la découverte progressive, et soignent tout particulièrement les scènes où sont enchâssées des archives visuelles, leur faisant jouer un rôle déterminant dans la concrétisation du mal. « Concrete », à la fois « concret » et « béton » en anglais, « concret » comme « dur » et « dur comme du béton ». Le flou, le trouble, le suspect, laisse place au net, au délimité, à l’attribution des responsabilités. Ces malformations, ces maladies, ces morts sont dès lors assignables à des décideurs, à des gens qui, haut placés chez Du Pont, alors même qu’ils voyaient le meilleur, alors même qu’ils savaient quelle décision prendre pour ne pas risquer les vies, ont choisi le pire. Ovide (« je vois le meilleur, je l’approuve, je commets le pire ») all over again. Dans Dark Waters, le mal surgit dans cette mise en évidence d’un choix à la place d’un autre, faire allégeance au profit plutôt qu’à la santé publique.

Et c’est ce principe actif-là, tout à la fois chimique, biologique, psychologique, moral, et esthétique… c’est ce principe jaune, principe de continuité, qui se déploie dans l’hiver pour précipiter le noir, le saisir, et le constituer comme responsable.

Et ce choix à la place d’un autre, cette figuration du mal par voie d’images réelles intégrées à une mise en récit fictive, ne s’oppose pas simplement au choix de l’avocat. Il n’y a pas d’un côté la décision, maléfique, de l’industriel, et de l’autre, celle, angélique, de Bilott. Il y a, dans l’obscurité, des marques de la continuité. Des signes jaune vif, très vif, jaune fluo, seule couleur hautement remarquable. Le jaune des flèches sur les panneaux de signalisation indiquant à Bilott la route de Parkersburg, le fluo des post-it lui servant à dater les documents, le fluo des étiquettes utilisées pour numéroter les dossiers reconstitués, le jaune des tracés médians sur les routes qu’il emprunte. Ces points et segments jaune vif sont les fragments d’une ligne qu’il s’obstinera à suivre. Une ligne divisée, fractionnée, mais malgré tout, malgré l’inquiétude, l’angoisse, la paranoïa, la fatigue, et la déception, une ligne qui se poursuit, une ligne qui s’entête. Et c’est ce principe actif-là, tout à la fois chimique, biologique, psychologique, moral, et esthétique… c’est ce principe jaune, principe de continuité, qui se déploie dans l’hiver pour précipiter le noir, le saisir, et le constituer comme responsable. Et, une fois précipitée, la responsabilité devient dure, dure comme le téflon de nos poêles, dure et incassable comme les chaînes de C8 absorbées par nos organismes. Ça reste là, indéfiniment, en nous. Johny est mort, sa chanson se réécrit… on a tous en nous quelque chose de Virginie.

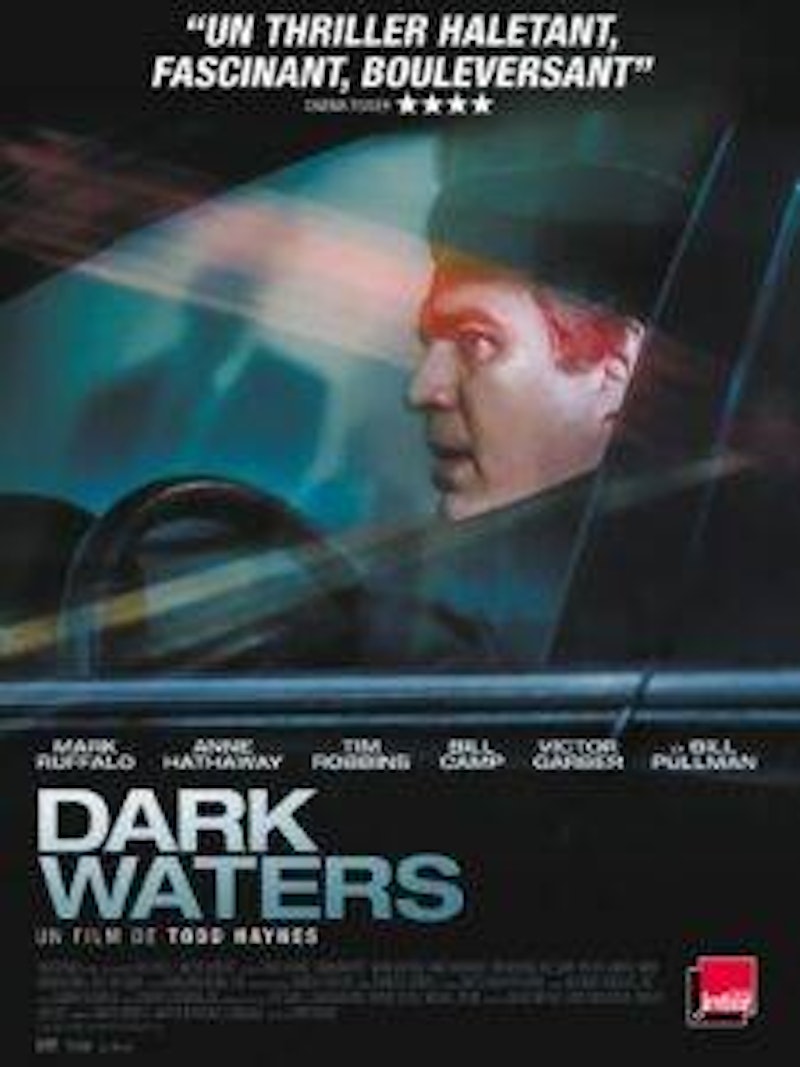

- Dark Waters de Todd Haynes. Avec avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway. 26 février 2020