Ce samedi 15 septembre, nous avons retrouvé le collectif MUES, interviewé durant le confinement de décembre dernier, à l’occasion de notre dossier sur les conséquences de la crise sanitaire pour la jeune création. Lina et Sarah Baraka ont présenté le mois dernier, au festival Littérature, etc, une performance de 30 minutes intitulée Nous nous en remettons à nos racines, qui constitue une étape de travail du projet autobiographique Okhty, qui signifie « ma sœur » en arabe. Une présentation émouvante aussi intime que politique.

Dans cette église, désacralisée depuis plus de 30 ans, se trame un festival mystique, mystérieux et audacieux.

Sous le soleil éclatant d’un début d’après-midi d’automne à Lille, nous nous engouffrons depuis la rue de Gand dans la rue de Thionville. Se dévoile à nos yeux, entre les pavés gris et les pignons à pas de moineaux, l’imposante façade baroque de « la grosse madeleine ». Dans cette église, désacralisée depuis plus de 30 ans, se trame un festival mystique, mystérieux et audacieux. Organisé par Aurélie Olivier, la programmation, dont les lignes directrices sont les engagements féministes, queers et anti-racistes, condense la fine fleur de l’écriture contemporaine. Une programmation qui prend à bras le corps les problèmes de la scène actuelle, et notamment la sous-représentation des minorités. Le thème de cette année, qui s’accorde idéalement avec la vaste coupole de Sainte-Marie Madeleine, est le rituel. À 15h, Lina et Sarah Baraka, accompagné·e·s de la douce voix pré-enregistrée de leur maman, présentent Nous nous en remettons à nos racines, étape de travail du projet Okthy. Ce dernier a été remanié en fonction du thème du festival pour que leur histoire résonne à raison dans l’église. On y entend des coutumes du dimanche, des balades mystiques, des nattes après le bain, des invocations aux morts et des prières de l’islam, sous la forme d’une lecture entrecoupée d’actions, de mouvements ou de gestes.

L’intime à l’œuvre

Leur ton donne à l’œuvre une sincérité manifeste, une franchise assumée qui va droit au cœur.

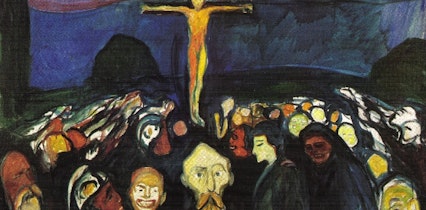

D’un regard complice, les jumeaux·elles guettent notre arrivée. Les spectateur·rice·s sont invité·e·s à entrer dans un cocon familial : une petite estrade qui trône au cœur d’une rotonde, devant la monumentale œuvre de Subodh Gupta, God Hungry. Y siègent quelques micros, une corde à linge sur laquelle pendent des épingles, une théière, des verres à thé sur une table basse, et au sol, des noyaux. Quelque part entre le plateau et la chambre, les performeur·se·s nous convient à une mise en scène de l’intime. Nous entrons dans leur autobiographie comme on entame une psychanalyse, quand la narration commence, elle s’insularise dans le souvenir. Nous découvrons des moments magiques de proximité où les deux auteur·rice·s, sonorisé·e·s par des micros HF, se maquillent puis s’habillent, en se racontant des banalités desquelles jaillit la magnificence de l’ordinaire. Étant donné que leur vécu constitue le ressort du travail, la performance – mot choisi à dessein pour éviter de « représenter » – se situe sur une ligne fragile entre le jeu et le non-jeu. Parfois leurs voix déclament, d’autres fois elles chuchotent, tantôt elles tremblotent. Leur ton donne à l’œuvre une sincérité manifeste, une franchise assumée qui va droit au cœur. Mais cette intimité n’est pas immodérément intimiste, c’est-à-dire qu’elle n’est pas uniquement centrée sur leur vécu, elle a quelque chose de politique. En d’autres termes, lorsque la première personne du singulier est employée, c’est pour mieux parler à la première personne du pluriel.

Des sorcières, de la terre

Leur noyau familial à trois têtes œuvre à être solidaire, une cohésion assurée par de pudiques rituels, qui font d’il·elle·s des « sorcières comme les autres » selon les mots d’Anne Sylvestre.

En effet, il émane de la représentation un puissant sentiment de sororité. Des enceintes disposées à l’avant-scène se dégage la voix d’une mère qui raconte le bonheur d’avoir des jumeaux·elles : « c’était une fierté d’en avoir deux en même temps ! » Leur noyau familial à trois têtes œuvre à être solidaire, une cohésion assurée par de pudiques rituels, qui font d’il·elle·s des « sorcières comme les autres » selon les mots d’Anne Sylvestre. Debout au pupitre il·elle·s racontent de mystérieux usages qui confinent au merveilleux, en décrivant des gestes qui résistent à la compréhension : il y a le rituel de l’eau qu’il·elle·s jettent autour d’il·elle·s depuis un rond-point pour que dieu les protège ou il y a des promenades au fond

Que leur reste-t-il des cultures de l’Afrique du nord, il·elle·s qui n’y ont pas fait leur vie ?

A travers leurs récits, point la question de l’héritage culturel, du rapport à l’Algérie et via cela, de l’identité. Issu·e·s d’une famille algérienne, il·elle·s recherchent des souvenirs de ce pays, car il·elle·s s’interrogent : que leur reste-t-il des cultures de l’Afrique du nord, il·elle·s qui n’y ont pas fait leur vie ? De quelle identité culturelle se revendiquer ? Dans le témoignage de leur maman, résonnent les mots de Fatima Daas, qui oscille entre retour et refus du pays : « J’ai l’impression de laisser une partie de moi en Algérie, mais je me dis à chaque fois que je n’y retournerai pas » (La petite dernière, Notabilia, 2020, p. 70). Comme une gigantesque enquête pour connaître son origine, le mysticisme du rituel est le moyen de planter des noyaux pour retrouver ses racines. « Racine », le mot partage son étymologie avec la « race » et le « racisme », car indirectement c’est la représentation de corps de personnes racisé·e·s qu’il·elle·s mettent en jeu dans la performance. Apparaît alors toute l’ampleur de la monstration de l’intime, qui permet d’affirmer la position d’une minorité par la parabole de l’histoire personnelle.