F. Scott Fitzgerald, entre deux guerres

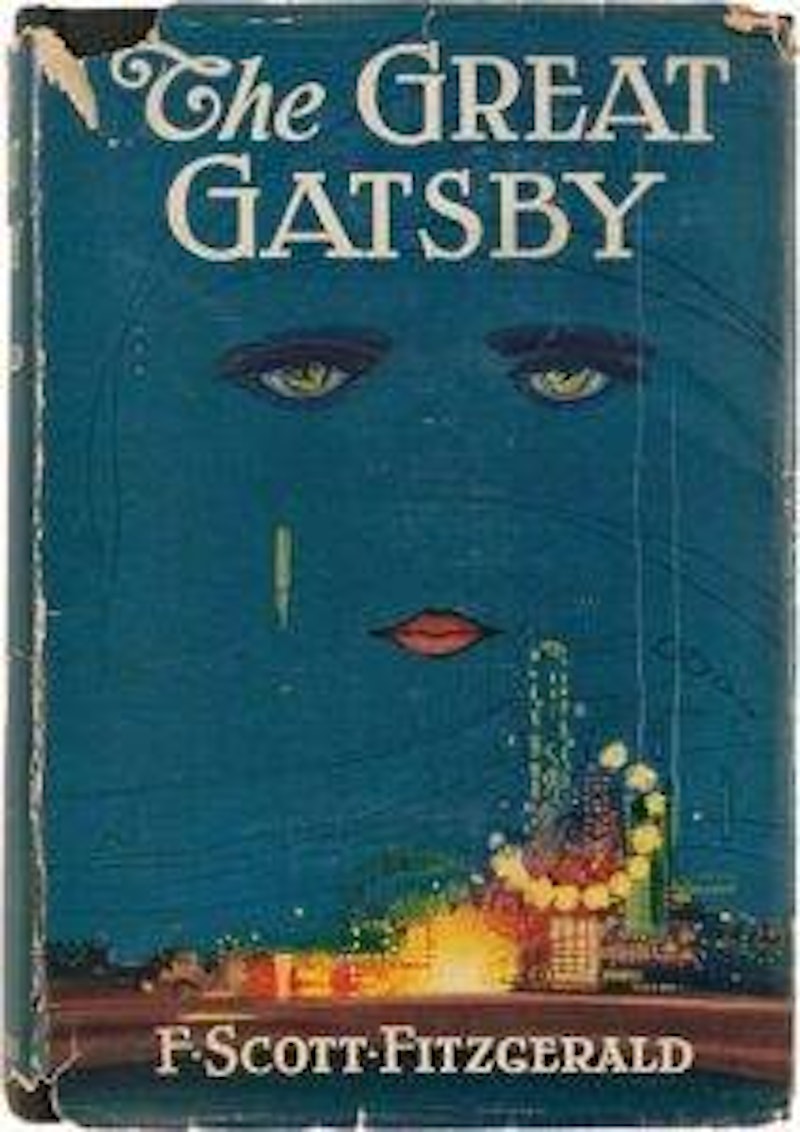

L’œuvre majeure de F. Scott Fitzgerald c’est Gatsby le Magnifique (The Great Gatsby). Étudiée dans tous les lycées des États-Unis, elle révèle l’envers d’une période qui n’aura pas toujours été à la fête, celle des années 1920. Derrière un titre faussement héroïque, Fitzgerald dresse le portrait du mystérieux magnat Jay Gatsby. Concentrant la mélancolie propre à l’auteur, le personnage de Gatsby ne prend plus plaisir à s’étourdir dans le faste de réceptions dont il cherche désormais le sens. Absent des soirées qu’il organise, Jay Gatsby observe la frénésie dans laquelle la jeunesse de son temps a plongé… comme si elle plongeait dans une piscine de champagne. Qu’importe la Prohibition, les nouveaux riches des Années Folles ont soif d’extravagance.

Gatsby ou la désillusion des Roaring Twenties

Faisant à la fois l’éloge des Roaring Twenties et leur procès, l’écrivain s’érige en témoin privilégié d’une page paradoxale de l’Histoire. Tantôt rugissantes, tantôt désabusées, les années 1920 servent de décor à la fresque intimiste que trace le narrateur fictif, Nick Carraway. Précurseur incompris, Fitzgerald sera d’abord désavoué par les mauvaises ventes qu’accuse la publication initiale de son roman, en 1925. En dépit d’une réédition moins de dix ans plus tard, le succès n’est toujours pas au rendez-vous, et il faudra attendra les années 1950 et une nouvelle édition pour un retour en grâce posthume de Gatsby le Magnifique. Néanmoins, ce récit à la narration ramifiée, irrévérencieux et lucide, fascine d’emblée les cercles artistiques, si bien qu’on dénombre six adaptations à l’écran.

Trois Camarades, l’unique scénario de Fitzgerald

Le cinéma a, certes, courtisé F. Scott Fitzgerald, mais celui-ci a attendu le crépuscule de sa vie pour lui céder. En 1938, deux ans avant sa mort, il accepte de prendre les rênes du scénario de Trois Camarades, Three Comrades en version originale. Épaulé d’Edward E. Paramore Jr. – auteur d’une trentaine de scénarios –, il peut aussi compter sur la collaboration de Joseph L. Mankiewicz, qui aurait apporté son concours sans être crédité au générique. Père d’une bibliographie riche d’essais, romans, pièces, poèmes, et recueils, Fitzgerald est un néophyte en matière d’écriture cinématographique ; exception faite d’un premier pas timide à la scénarisation d’un court métrage dramatique passé inaperçu, à la fin des années 1920, Pusher-in-the-Face.

Leitmotiv de l’œuvre de F. Scott Fitzgerald, l’amour impossible s’articule ici autour du thème de la fatalité, de la maladie, et d’un monde en proie à un destin chaotique. L’ancrage du récit dans le passé donne son relief à cette histoire qu’on croirait tirée des manuscrits de Fitzgerald. Toutefois, la parenté du récit revient à Erich Maria Remarque, auteur du livre qui a servi de base au scénario de Trois Camarades. À noter que l’écrivain donne son prénom au soldat qu’interprète Robert Taylor, qu’on a pu voir dans nombre de films d’aventure, de westerns et de polars. Déchu de sa nationalité allemande par le régime nazi un mois après la sortie américaine du film, Erich Maria Remarque est, quant à lui, célèbre pour avoir écrit À l’Ouest, rien de nouveau, roman pacifiste, brûlé dans les autodafés de 1933 et devenu, lui aussi, un ouvrage plébiscité par les enseignants. Les amateurs de films anti-guerre reconnaîtront une trame narrative proche de Voyage au bout de l’enfer (The Deer Hunter), brûlot que Michael Cimino consacre à la guerre du Viêt Nam, en modernisant l’histoire. Sans que ça soit démontré par les crédits du générique, on concède que l’histoire de Remarque ressemble à celle que met en scène le réalisateur de La Porte du Paradis.

Réalisé par Frank Borzage (L’Adieu aux armes), Trois Camarades n’est donc pas un scénario original de F. Scott Fitzgerald. Il revêt pourtant une dimension personnelle pour l’ancien sous-Lieutenant qu’il fût à Camp Sheridan, en 1917. Surtout, ce scénario vaut au chef de file de la Génération perdue de magnifier, par un medium inédit, le désenchantement d’hommes et de femmes qu’il individualise au sein de la grande Histoire. Rongé par l’alcoolisme et la dépression, il s’éteindra en 1940, à Hollywood. Symbole de la parenthèse illusoire années 20, il laisse une œuvre empreinte de cynisme et de brio. Né en 1896, un an après l’invention du cinéma, Fitzgerald est à présent estimés par les cinéphiles.

Le côté obscur de Roald Dahl

Auteur britannique star des écoliers bien avant J. K. Rowling, Roald Dahl a bâti sa réputation de roi de la littérature de jeunesse avec une œuvre savoureuse, Charlie et la chocolaterie. Publiée en 1964, elle est le premier volet du diptyque que complétera, avec un succès moindre, Charlie et le Grand Ascenseur de verre, en 1972. Seulement âgé de 9 ans quand F. Scott Fitzgerald couchait sur le papier sa vision des Années Folles, Dahl signe des récits plus intemporels que son confrère américain, bien que son ouvrage phare revête l’esprit pop des sixties. Si on devait faire un portrait croisé, on rappellerait que, comme Fitzgerald, Dahl a pris les armes dans ses jeunes années. En effet, il s’engage auprès des tirailleurs sur le front africain de la Seconde Guerre mondiale, puis dans les airs, comme pilote de chasse de la Royal Air Force.

Dahl, my name is Roald Dahl

Durant cette entame de parcours diplomatique, le romancier en devenir croise la route de plusieurs figures majeures du septième art, à commencer par Walt Disney. La rumeur veut que le propriétaire du studio éponyme ait étudié avec Dahl l’éventualité d’un scénario consacré aux Gremlins. Avant d’être les créatures bipolaires de Joe Dante, ces petits monstres légendaires étaient la bête noire des aviateurs, alimentant les théories de crashs et autres pannes. Ce projet de fiction mort-né n’empêche pas Roald Dahl de faire publier son histoire en 1943, et n’empêche pas non plus la chance de lui sourire. Marié à la comédienne Patricia Neal, il séduit également le maître du suspense britannique, puisque plusieurs de ses nouvelles deviennent des thrillers de la série télévisuelle Hitchcock présente. Par ailleurs, Le Jour où la Terre s’arrêta, film qui a consacré son épouse au sortir de la guerre, est considéré comme le premier long métrage SF d’envergure du cinéma américain. Un genre auquel Dahl s’essaiera par petites touches, en donnant à ses intrigues une dimension fantastique.

C’est au registre du film d’espionnage qu’il passe du petit au grand écran, en gravissant un échelon supplémentaire dans son parcours d’écrivain. Troquant la casquette d’auteur d’œuvres adaptées pour celle de scénariste, il prend les rênes du script du cinquième James Bond, en intégrant les idées originales additionnelles de Harold Jack Bloom. Issu de l’ère Sean Connery, cet opus intitulé On ne vit que deux fois est réalisé par Lewis Gilbert, en 1967. Probablement du fait de son amitié avec Fleming, Dahl s’est senti libre de prendre des largesses avec le récit de son compatriote. Les puristes ont ainsi été décontenancés par l’originalité de son scénario mais, qu’importe, le baptême du blockbuster est réussi.

The Night Digger

Quatre ans plus tard, Roald Dahl est de retour sur ses terres pour un nouveau scénario adapté : The Night Digger, qu’on pourrait traduire par « le fossoyeur de la nuit ». Tourné en Angleterre par Alastair Reid et produit par la MGM, ce thriller horrifique est tiré du roman de l’auteure néo-zélandaise Joy Cowley. Dans la veine de Dahl, celle-ci est connue pour ses histoires enfantines, mais prend un malin plaisir à sortir des sentiers battus avec cette intrigue adulte glaçante. Faisant s’entremêler les ressorts de la peur, le scénario de Roald Dahl aborde les thèmes de l’intrusion, de la torture et de la paranoïa.

Au carrefour du film d’épouvante et du drame psychologique, The Night Digger revêt un étonnant humour noir qu’on qualifiera volontiers de so british. Brouillant les pistes, Dahl passe d’un registre à l’autre, en conservant le filigrane du cynisme, qu’il dose plus ou moins fortement selon le public auquel il s’adresse. Dans The Night Digger, le cynisme est poussé à son paroxysme. Le rôle de la fille est tenu par Patricia Neal, qui doit à son mari plusieurs scènes d’angoisse magistrales, tandis que la mère est campée par Pamela Brown, vue dans le Cléopâtre de Mankiewicz. La tension latente du film est favorisée par une bande originale du maître du genre : Bernard Herrman, le compositeur attitré d’Alfred Hitchcock. Enfin, l’ambivalent rôle-titre revient à Nicholas Clay, dont la carrière connaîtra un second souffle quand il enfilera l’armure de Lancelot une dizaine d’années plus tard.

Auteur inspirant

Aux antipodes de ce terrifiant scénario sort, la même année 1971, le Charlie et la Chocolaterie réalisé par Mel Stuart et scénarisé par Roald Dahl (qui a également écrit le roman ). Revêtant le costume haut en couleur de l’extravagant Willy Wonka, Gene Wilder donne vie à un personnage de papier qui a éveillé l’imaginaire de millions de jeunes lecteurs. Près de 35 ans plus tard, Tim Burton, s’empare de l’histoire, en confiant le soin à son acteur fétiche Johnny Depp, de porter le haut-de-forme du chocolatier. Un film qui fait figure de friandise dans la filmographie du cinéaste aux lunettes bleues, et qui rend un bel hommage à l’œuvre originale, en rivalisant d’effets spéciaux pour que vivent les rêves farfelus de Dahl : Oompa Loompas, rivière de chocolat, sucres d’orge géants.

Entre ses années sous l’uniforme, sa parenthèse de diplomate et ses carrières de romancier et de scénariste, Roald Dahl donne l’impression d’avoir vécu mille vies. Ce qui est certain c’est que ses écrits restent une source d’inspiration intarissable pour les cinéastes. Au-delà des adaptations qui ont fait date, comme James et la pêche géante, Mathilda, Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson, ou Le Bon Gros Géant de Steven Spielberg, pas moins de trois films adaptés de Dahl sont en préparation actuellement : une nouvelle transcription de la comédie musicale Mathilda, un spin-off dédié à Willy Wonka et, enfin, un remake de Sacrées sorcières sous forme de comédie familiale par Robert Zemeckis.