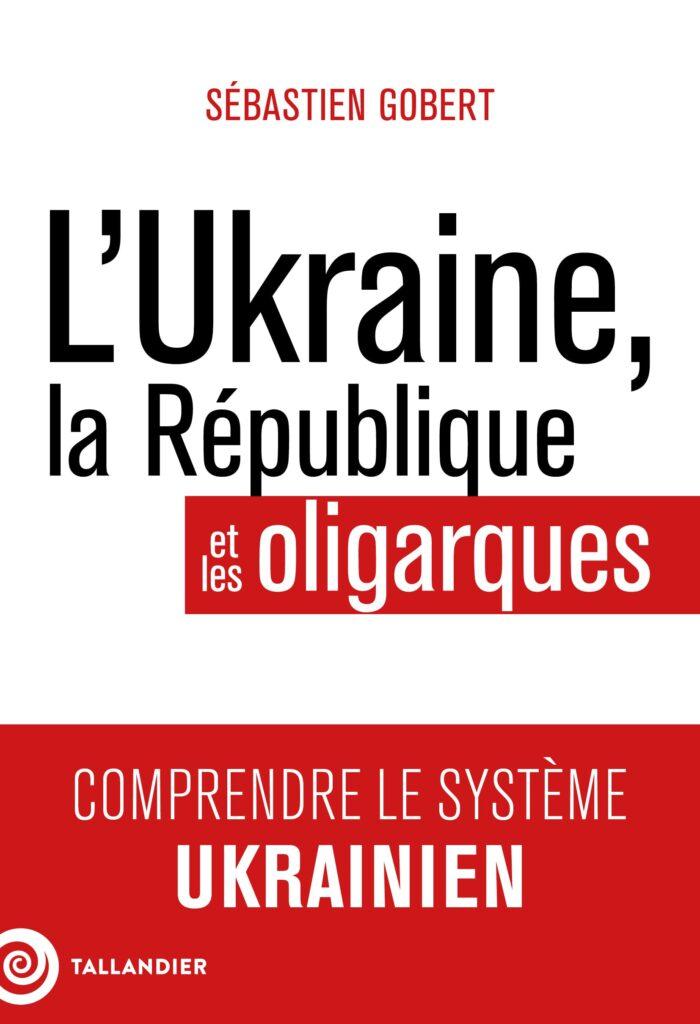

Il est toujours possible de répéter indéfiniment les mêmes clichés sur l’Ukraine– mais on peut également vivre sur place depuis plus de dix ans, parler la langue couramment, et observer les acteurs au jour le jour avec une rigueur toute weberienne. Rencontre à Lviv, avec un journaliste remarquable.

David di Nota : Votre enquête constitue une porte d’entrée remarquable dans le monde opaque des oligarchies ukrainiennes. La mise au pas des oligarques par Poutine, observez-vous, a conduit à une société elle-même sous contrôle – alors que la multiplicité des oligarchies en Ukraine a joué, par un effet mécanique de compétition et d’allégeances multiples, en faveur d’une société plus ouverte. Avant d’explorer les contours et les limites de cette emprise oligarchique sur la société civile et sur l’État, pourriez-vous nous présenter cette différence plus avant ?

Sébastien Gobert : Le concept d’oligarchie, tel que formulé par les Anciens, est l’une des dénominations politiques qui a été la plus usitée, à la fois dans le temps et l’espace. Dans le contexte post-soviétique, il prend une tournure particulière pour désigner la caste de bandits, opportunistes et fonctionnaires corrompus qui s’enrichissent rapidement en profitant du chaos de la dislocation de l’URSS. Des nouveaux riches qui vont chercher, dans un second temps, à légitimer leurs biens mal acquis à travers des investissements dans la politique et les médias. Que ce soit en Ukraine, en Russie ou dans la plupart des républiques héritières de l’URSS, la montée en puissance des clans oligarchiques au cours des années 1990 s’opère de manière similaire, de même que leurs investissements dans les sphères politiques et médiatiques visant à sécuriser leurs acquis et à se légitimer.

À partir du début des années 2000, les trajectoires divergent. En Russie, Vladimir Poutine domestique l’oligarchie et la subordonne à sa verticale du pouvoir. Les grandes fortunes russes n’ont plus d’oligarques que le nom après avoir perdu toute autonomie politique. En Ukraine, le pacte informel passé entre le Président Leonid Koutchma et les principaux clans résiste au temps et aux crises. Les clans oligarchiques se structurent en groupes, prospèrent, font preuve d’une créativité et d’une adaptation inédite et parviennent à imprimer leur marque sur l’ensemble des aspects de la vie publique nationale, et ce jusqu’à aujourd’hui. La persistance de ce système oligarchique engendre la corruption, le népotisme, une économie de monopoles et de rente qui décourage l’innovation. Néanmoins, compte tenu de la structure des groupes ukrainiens, portés par les influents Rinat Akhmetov, Ihor Kolomoïskiy, Viktor Pintchouk, Ioulia Timochenko ou encore Petro Porochenko, et du poids économique de leurs empires, la « République oligarchique » se caractérise par leur concurrence dynamique qui, d’une élection à une révolution, empêche l’affermissement d’une verticale autoritaire du pouvoir. En résulte une forte culture du débat, de la controverse et de l’investigation, qui accentue progressivement les différences politiques et sociétales entre l’Ukraine et la Russie.

David di Nota : Vous portez une attention particulière au rôle du président Koutchma dans la formation, en Ukraine, de cette république oligarchique… Pouvons-nous revenir sur ses décisions clés?

Sébastien Gobert : Après le chaos des premières années de l’indépendance de l’Ukraine, les deux mandats de Leonid Koutchma marquent une période de stabilisation du pays. D’abord sur le plan extérieur, à travers la conclusion du mémorandum de Budapest, qui ouvre à la voie à une normalisation des relations avec la Russie de Boris Eltsine qui culminera dans le traité d’amitié de 1997 qui a reconnu les frontières de 1991 et a procédé au partage de la flotte de la mer Noire. Ensuite, par la consolidation de ses institutions : une Constitution est enfin adoptée en 1996. Dans le même temps, la hryvnia, la monnaie nationale, est introduite. L’inflation est enfin maîtrisée.

Dans le cadre ce processus de stabilisation, Leonid Koutchma passe un pacte officieux avec les oligarques qui ont émergé les années précédentes : il les attire dans l’arène politique et médiatique afin qu’ils s’investissent dans la vie publique du pays, tout en légitimant leurs acquis sans leur demander de rendre quasiment le moindre compte auprès de la justice. Cette implication des grandes fortunes dans l’espace politique est acté lors de la réélection de Leonid Koutchma en 1999, quand il reçoit le soutien des magnats ukrainiens, mais surtout lors des élections législatives de 1998 et 2002. Grâce aux prérogatives considérables que le chef de l’État s’est aménagé dans la Constitution de 1996, celui-ci s’impose comme un arbitre bienveillant mais prêt à recourir à la puissance de l’État (services de sécurité, comité anti-monopole, organes de lutte contre la corruption) pour préserver un équilibre entre les groupes oligarchiques. L’exemple le plus marquant en étant la déchéance du tout-puissant Pavlo Lazarenko, forcé à l’exil et condamné à de la prison ferme aux États-Unis.

David di Nota : Et cependant cette «république oligarchique» rencontre d’importantes limites. Ses intérêts sont loin de recouper les exigences démocratiques des citoyens eux-mêmes. Pouvons-nous évoquer les points de friction entre république oligarchique et société civile ?

Sébastien Gobert : Le chaos des années 1990 a réduit à néant l’intelligentsia soviétique et les catégories de la population qui auraient pu constituer la classe moyenne et les petits entrepreneurs de l’Ukraine indépendante. Dans un contexte de ...