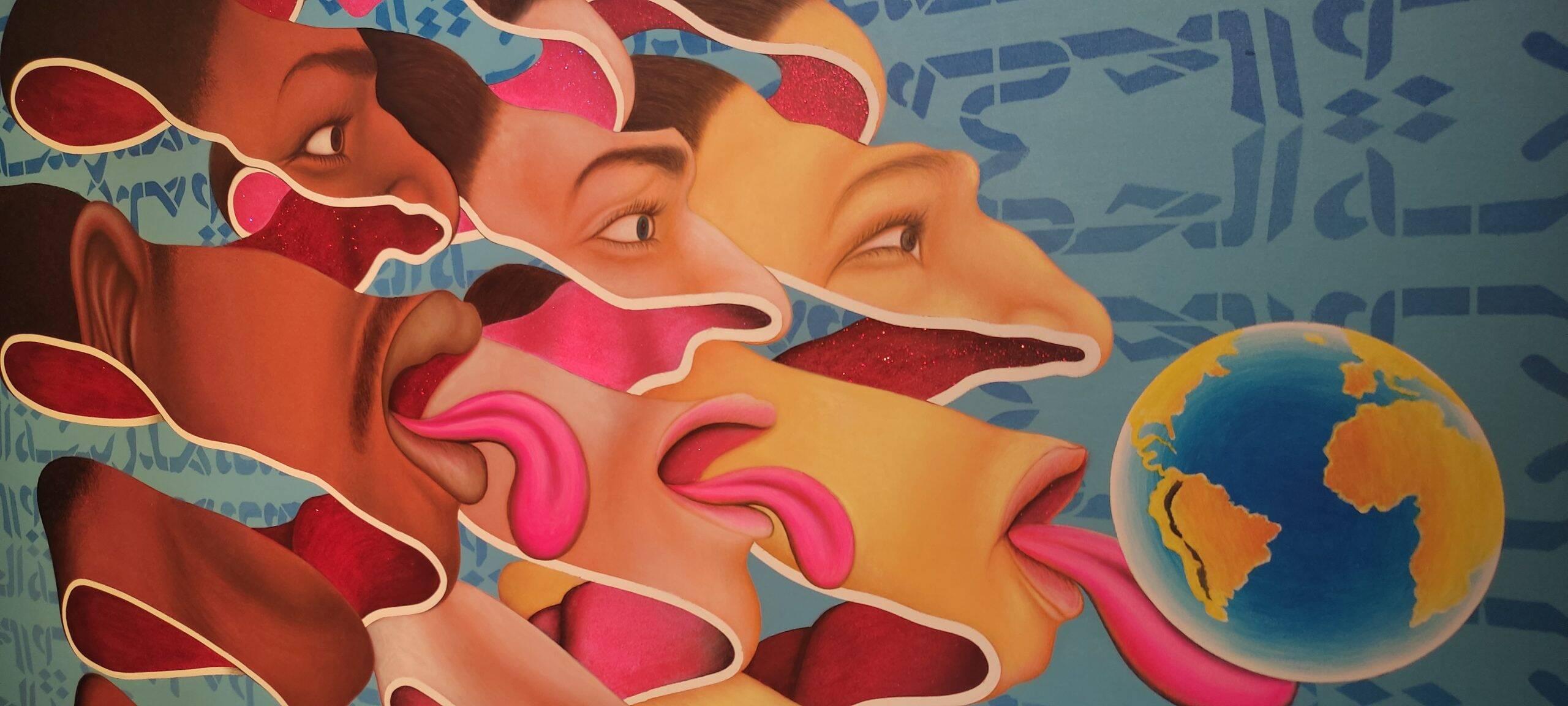

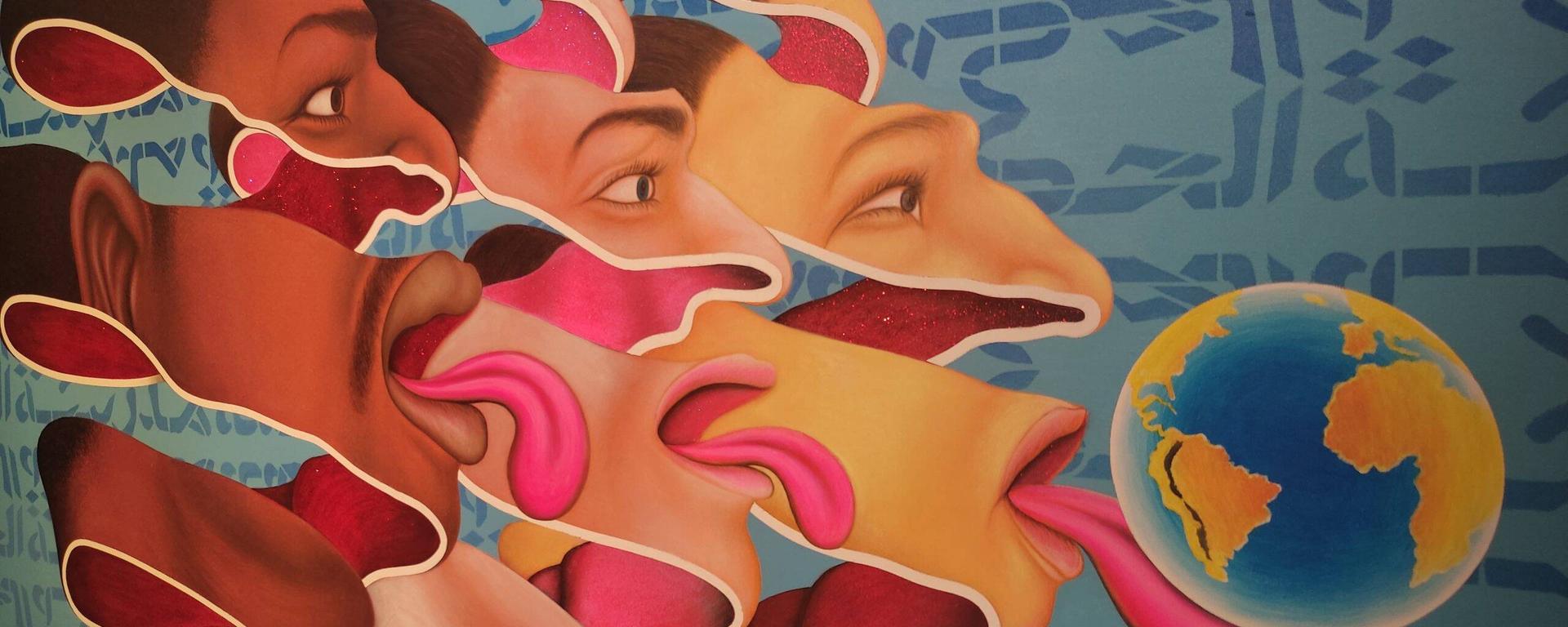

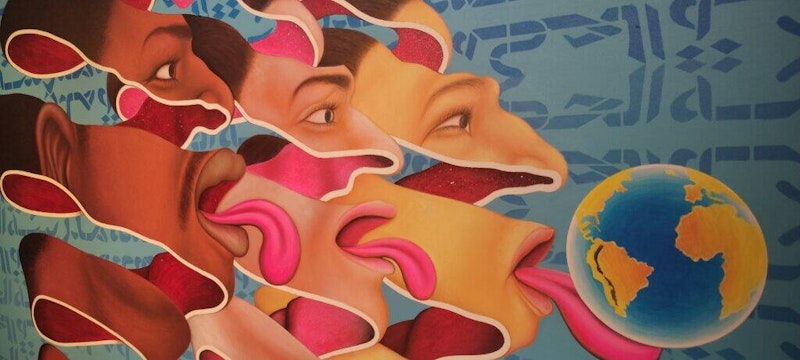

Artiste chéri de la scène congolaise, « chouchou » des français et des belges comme il le dit lui-même, les grands formats aux couleurs vives de Chéri Samba s’exposent à Paris cet automne. Reconnaissables aux textes intégrés aux tableaux et dialoguant avec l’œuvre peinte, dont l’artiste confie qu’il espérait ainsi attirer plus longuement les spectateurs devant ses œuvres, les motifs surréalistes, faussement naïfs et le souci du détail font entrer un tourbillon d’air frais dans la muséographie parisienne.

Peinture populaire et politique

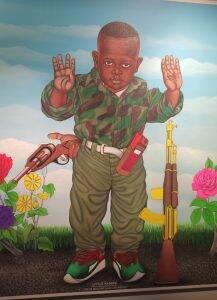

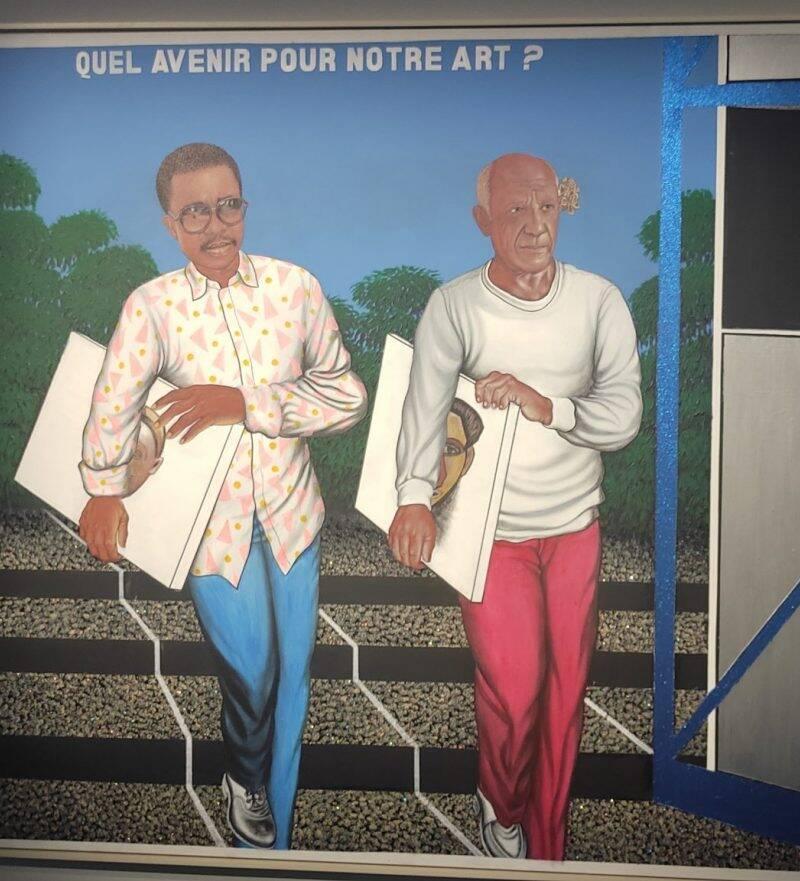

Ici le dialogue est réduit à sa portion congrue, nous y reviendrons. Il s’agit en fait, et il faut saluer l’initiative, de la première grande rétrospective française de l’artiste congolais. Quarante années défilent en une cinquantaine de toiles sur deux étages. La précédente exposition monographique date de 2004 à la Fondation Cartier (une trentaine de tableaux) : J’aime Chéri Samba. Nous en retrouvons une partie ici. Le découpage de l’exposition respecte les principaux thèmes de la peinture, « sambaienne » comme l’écrit l’artiste lui-même : autoportraits dont l’auteur assume l’omniprésence (« je décide du sujet, je peins, pourquoi mettre un autre visage que le mien » dit-il en substance), problématiques africaines (enfant-soldat, virus du sida et Ebola), également à visée universelle et écologique, modes de relation entre les sexes et l’importante question de la place de l’art africain dans l’art mondial.

Coïncidence troublante : au même moment, la toute nouvelle exposition du Petit Palais, Le Paris de la modernité, 1905-1925 expose en regard deux œuvres : un masque de Côte d’Ivoire, du début XXe siècle et Buste de femme ou de marin (étude pour les Demoiselles d’Avignon) de Pablo Picasso, 1907, parfaite illustration du message délivré par Chéri Samba. Quoi de plus parlant ? On signale au passage à propos des appropriations culturelles l’amusant roman de Dan Franck, le Vol de la Joconde dont le McGuffin repose sur… le vol de deux statuettes ibériques par Picasso au Louvre !

Comment découvre-t-on des chefs-d’œuvre ? Comment se monte une collection ?

André Magnin, quant à lui, tient une galerie d’art dans le 11e arrondissement. En 1986, il est envoyé chercher des artistes australiens, africains etc. pour le gigantesque projet Magiciens de la terre au Centre Pompidou, réunissant une centaine d’artistes des cinq continents. Il s’enthousiasme pour ce projet horizontal, abolissant les frontières culturelles de hiérarchie artistique et géographiques. Cette mise au même niveau de tous les artistes dérange et l’exposition fait date.

Ces informations délivrées dans des salles parallèles aux œuvres, et qu’on pourrait à tort juger périphériques, sont en réalité assez passionnantes et nous permettent de mieux appréhender, en la contextualisant, la place de l’artiste dans l’histoire de l’art.

La Maman et la Putain

On peut regretter, bémol dans cette profusion, la stéréotypie de la représentation de la femme. Si on ne peut nier l’importance de la femme dans le travail de Chéri Samba – elle est en effet extrêmement présente – on remarque néanmoins qu’elle occupe peu, voire pas, le premier plan et qu’elle est singulièrement peu individualisée. Noyée dans le nombre, la femme. Les œuvres présentent en effet le plus souvent plusieurs personnages féminins à la fois, quand l’artiste occupe, seul la plupart du temps, au centre de toute façon, les trois quarts de sa production. Le tableau Quelle solution pour les hommes ? Les femmes étant beaucoup plus nombreuses sur la terre, 2001 est en ce sens symptomatique. Le nombre écrase l’individu, pour les femmes. On note bien la présence d’une femme noire peintre qui montre un sujet féminin juché sur un escabeau, figure d’artiste à égalité de celle de Chéri Samba. Mais le point de vue demeure cependant essentiellement masculin : une des très rares femmes en gros plan apparaît nue, à l’horizontale (ce qui en soi en dit long), les formes généreuses et les jambes écartées. C’est certes un hommage à la beauté et au désir qu’inspire le féminin mais le personnage est ainsi vu au prisme du plaisir qu’on (l’homme) peut tirer d’une femme. Le titre est explicite : « le deuxième bureau » représente en effet en Afrique la deuxième femme, la nécessité d’avoir une maîtresse. Le terme « femme » disparaît même derrière la périphrase euphémistique et ironique de « bureau ». Comme réification, cela se pose là ! Le regard porté sur une pratique courante peut être interprété comme ironique – bien qu’on ne puisse y lire une condamnation – mais la représentation même de cette femme voluptueuse, de taille largement supérieure à l’homme, si cela témoigne d’une fascination, semble aussi offrir une justification. Tout agency/agentivité est d’autre part absente. L’agentivité est la possibilité pour les femmes d’être elles-mêmes actrices et moteur de leur vie. On pourrait alors imaginer un test de Bechdel dans la peinture : la femme existe-telle comme seul modèle ? Le tableau offre-t-il une vision non érotisée, non sexualisée de la femme ? Est-elle lascive ou active ?

On peut ainsi regretter cet auto-centrage de l’artiste et la présence d’un féminin repoussé en marge et demeurant, dans une large mesure, un objet fantasmatique.

Alors, faut-il chérir Chéri Samba ? Chacun est juge. Allez le voir pour trancher.