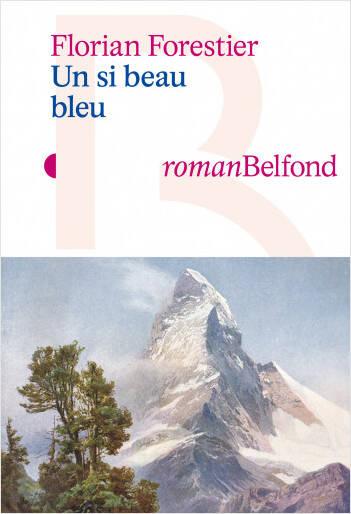

Avec Un si Beau Bleu, (Éditions Belfond) enthousiasmante anti-épopée d’une ascension du Cervin contrariée, quelque part entre Melville, Dumas et Woody Allen, Florian Forestier semble mettre en pratique un rapport au texte et au corps développé dans Mes Labyrinthes (Éditions du Faubourg), son essai sur l’autisme paru en octobre dernier, proposant ce que l’on serait tenté de nommer une « altofiction », fiction de l’altitude autant que de l’altérité – et signe surtout un fabuleux roman.

Tout d’abord, un avertissement : il me faut bien l’avouer, je suis un personnage du roman de Florian. Sous un nom d’emprunt bien sûr (vous n’aurez aucun mal à m’y reconnaître), mais voilà : moi qui me revendique idiotement d’une forme d’objectivisme randien, moi qui suis sans doute l’un des derniers critiques à refuser le raz-de-marée subjectiviste qui ravage l’époque, il me faut bien admettre ici que mon expérience sensible puisse avoir joué un rôle dans l’émotion suscitée en moi par la lecture d’Un si beau Bleu. Certes. Et par ailleurs, deuxième avertissement, qui découle du premier : oui, je considère Florian comme un ami. Un « frère en littérature » serait sans doute plus juste, comme il le dit dans ses « remerciements », tant nous nous irritons l’un l’autre, souvent, mais nous nous rejoignons sur un point, non deux : la littérature, et la montagne. Et le corps. Ça fait trois.

C’est un problème propre à notre pays : le roman français, c’est souvent la tête ou les jambes. C’est-à-dire : on est souvent soit dans l’intrigue qui court, roule et file, mais qui ne pense que très peu (ou alors par poncifs) ; soit dans le concept, le roman qui se pense et pense le texte, mais qui bien souvent n’avance pas – manque de jambes, et de souffle. On peut imaginer que c’est lié, peut-être, à un habitus de nos chers littérateurs, décortiqué sociologiquement depuis La Distinction et autres, qui se méfie du corps, mais j’ai toujours pensé que le corps était le parent pauvre de la littérature française – on n’en parle en général que sous l’angle de la maladie, ou du désir (surtout du désir). Mais à lire les romans aujourd’hui, on peut trop souvent croire que le romancier (la romancière) n’a pas de corps, que le corps ne joue pour rien dans son être au monde, son rapport aux autres, le succès ou non de ses projets – l’avancée de l’intrigue.

Ce que le corps nous fait

Avec Un si Beau Bleu, Florian Forestier signe un roman de la tête et des jambes : d’abord un roman qui se pense en tant que roman (qui s’invente sous nos yeux, puisque Florian-le-personnage cherche à écrire son deuxième roman), qui pense la langue, et le style, sans pour autant oublier le sens du rythme ni celui de l’intrigue, les personnages variés, tous inoubliables et très finement croqués, les scènes climax, le rire et l’émotion ; mais aussi un roman dont le sujet lui-même est la tête et les jambes, la physicalité de l’expérience, l’écart entre l’idée que l’on s’en fait et le corps du monde, la manière dont le corps permet autant qu’il empêche l’expression de la pensée, du désir – ou tout simplement de l’Être. Peut-être parce qu’il est un « spécialiste distancé » de la phénoménologie – il comprend que les deux (le corps et l’esprit) sont indissociables, et c’est précisément ce rapport qu’il travaille, tout au long du texte – le rythme par exemple, est celui de sa marche, de son souffle, enchaînant les phrases cour...