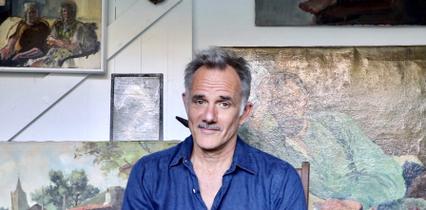

Après son dernier roman remarqué Les grandes patries étranges publié aux éditions Calmann-Levy, Guillaume Sire nous revient avec une nouvelle à laquelle il donne le nom d’un arbre : Sycomore. En jouant avec la chronologie des faits, elle se présente comme un puzzle que le lecteur doit reconstruire pour comprendre ce polar. Un entretien d’Estelle Derouen qui explore les multiples aspects de ce texte dense et mystérieux.

Estelle Derouen : Le texte commence un peu comme une fable : « Perché sur la branche d’un sycomore, André Martin observait Léon Escarré détacher les branches mortes d’un rosier avec son sécateur ». S’ensuit une succession de paragraphes, essentiellement descriptifs écrits au passé. Pourquoi cette distance avec ce qui est raconté ?

Guillaume Sire : Mes romans sont écrits au présent ; ainsi le lecteur assiste avec moi à l’action en train d’avoir lieu et en train d’être dite, présente et représentée (si c’est une fiction, c’est la même chose, n’est-ce pas ?).

Pour ce texte, j’ai voulu au contraire dissocier ce qui est représenté de ce qui a été, ou n’a peut-être jamais été, présent. Le lecteur recollera lui-même les morceaux, ou bien il dégringolera dans l’abîme de silence qui les sépare, ça on verra ; en tout cas je ne lui tiendrai pas la main. Je me contenterai de dire « vas-y, saute ! », et ce sera peut-être un piège.

ED : Vous jouez avec la chronologie des faits. C’est un peu comme si vous aviez mélangé vos paragraphes dans une boîte et qu’ils avaient été retranscrits par ordre de tirage au sort. Est-ce qu’en imposant ce détachement à la chronologie au lecteur tel un puzzle, vous tentez de le concentrer sur autre chose ? Pourquoi ce choix de forme ?

GS : « Puzzle » : la nouvelle s’appelait comme ça avant d’être renommée Sycomore. Tout ce que je préfère en littérature fonctionne sur ce principe. Voyez, par exemple, Faulkner. Sans doute le maître du genre. Parmi les écrivains de ma génération, voyez des gens comme Anton Beraber et Mohamed Mbougar Sarr… Ils écrivent des livres qui, contrairement à tant d’autres, ne ressemblent pas à la frise chronologique que le prof d’histoire avait punaisée au liège de ma classe de collège. Nos souvenirs ne sont pas linéaires, pas plus que nos sensations, nos pensées, nos sentiments… Quand on veut dire quelque chose de vrai, soit on simplifie à des fins de pédagogie ; soit on essaye (et c’est très dur : peu y parviennent) de transsubstantier l’événement, c’est-à-dire de l’encapsuler dans des phrases sans rien omettre de ses contradictions spatiotemporelles et psychologiques. Voilà pourquoi la seule littérature digne de ce nom fonctionne sur le principe de l’ellipse, du saut, de l’éclat. Elle ressemble à la vie. C’est le labyrinthe d’Astérion : ses hypothèses sanglantes et ses longs couloirs glacés, ses ombres, ses trouées de feu. La littérature nous projette dans le réel, ou bien elle ne vaut rien.

Voilà pourquoi la seule littérature digne de ce nom fonctionne sur le principe de l’ellipse, du saut, de l’éclat. Elle ressemble à la vie.

ED : Votre texte met en avant la complexité de la réalité. Il y a ce qu’on croit comprendre, l’histoire racontée, et ce qu’il s’est vraiment passé. Au fond, que souhaitez-vous nous raconter ?

GS : J’aime ce que vous dites : « Il y a ce qu’on croit comprendre, l’histoire racontée, et ce qu’il s’est vraiment passé », car il me semble que cela est vrai pour absolument toutes les histoires racontées depuis l’aube des temps — qu’en pensez-vous ? Un récit a-t-il jamais été fidèle ? Fidèle à quoi, à qui ?

Dans ce court texte, je n’ai rien voulu raconter et n’ai même pas voulu, comme dans mes romans, faire semblant. J’ai, comme on dit, « tourné autour du pot ». Je me suis déplacé autour d’un événement (la disparition du petit Georges) en me laissant aller à mon cratylisme et à mes instincts, leur pente douce… J’ai invité le langage à parler. Le lecteur, dans cette affaire, sera à la fois psychiatre et flic. Il devra dire si le pot a ou n’a pas existé — et si oui ou non le petit Georges pourrissait à l’intérieur.

ED : Que représente ce Sycomore pour vous ? Car les arbres peuvent avoir une symbolique très forte, c’est par exemple le cas dans Jacaranda de Gaël Faye, qui a également donné un nom d’arbre à son livre.

GS : Un récit (pardon pour cette évidence) c’est comme un arbre, avec des ramifications souterraines et aériennes, et jusqu’à sa matière… Savez-vous que le mot « livre » vient du latin « liber » désignant cette fine pellicule que l’on trouve entre le dur du tronc et l’écorce ? Un livre est un arbre dont les feuilles ne tombent pas. Chacun de mes récits a été planté et arrosé. En ouvrant un de mes livres, ici le Sycomore, vous avancez dans mon Jardin.

Chacun de mes récits a été planté et arrosé. En ouvrant un de mes livres, ici le Sycomore, vous avancez dans mon Jardin.

ED : Toute cette histoire est surplombée par ce Sycomore dont on comprend que c’est un rescapé. Vous écrivez : « La terre, près du puits de Léon Escarré, chauffe et crépite. Elle veut produire. Fendre la plaie. Voudrait rendre. Décidément, ce jardin est l’endroit idéal pour un sycomore. Si on enterrait un cadavre ici, il suffirait de deux étés pour que la terre l’ait entièrement digéré, y compris les os, les dents, les ongles et les cheveux. » On constate naturellement cette contradiction entre la nature foisonnante à l’image de la vie et la destruction de l’homme par l’homme à travers la menace de la mort, l’acide, le poison… Est-ce une manière de raconter que la nature nous survit ?

Pas vraiment. La lecture littérale ici, genre « fable écologique » est une fausse piste. Comme je vous le disais à l’instant, le jardin c’est mon cerveau, mon cœur, mes souvenirs, mes penchants… Tout cela chauffe et crépite — que voulez-vous : je suis poète, c’est-à-dire que je préfère lire et écrire plutôt que de soigner mes blessures — et c’était l’endroit idéal pour qu’y pousse un sycomore et pour qu’y pourrissent certains souvenirs, ongles et cheveux compris. L’acide, le poison, tout ce qui menace le jardin du Sycomore, c’est, si vous voulez, l’administration, la banque, l’hygiénisme, le nominalisme… C’est tout ce qui menace mon jardin en essayant de changer la nature de son sol.

ED : On rencontre au moins 7 personnages dans votre nouvelle : André Martin, Léon Escarré, le petit Georges Manton, Albert Pennekamp, Béatrice Manton, Patrice Manton, l’abbé Monet. N’avez-vous pas craint de perdre vos lecteurs ?

GS : Les lecteurs se perdront puis finiront par s’en sortir. Au pire, c’est comme un jeu vidéo : ils pourront recommencer. Trente pages, hein, c’est se perdre à peu de frais… Allez, en selle les gars, on recommence !

ED : On peut percevoir une dimension écologique à votre texte, surtout lorsqu’il est question des produits de l’usine Heva et de ses conséquences sur le sol et sur les humains. C’est un thème que vous souhaitiez aborder ?

GS : La lecture écologique est plutôt là pour brouiller les pistes. L’entreprise Heva ici c’est « l’agent extérieur ». Tous les poètes le savent : il y a toujours un agent extérieur qui vient s’implanter pas loin du Royaume pour foutre le bordel. De même, les poètes savent que le déluge ce n’est pas de la pluie qui tombe mais plutôt une force qui vient par en dessous, par capillarité, et qui corrompt l’essence des choses sans modifier leur apparence — et à la fin on se noiera pour le prétexte de mieux respirer. C’est tout cela l’entreprise Heva (prénom d’origine hébraïque qui signifie « Ève » ou « La Vie »).

ED : Vous en profitez pour parler de l’accès à la pornographie chez les enfants, et ça revient à plusieurs reprises dans votre nouvelle. C’est un sujet d’actualité qui vous tient à cœur ?

GS : C’était moins la pornographie ma cible que le smartphone. Tout est pornographique sur les smartphones. Je suis vraiment horrifié quand je vois 100% des gens dans le métro plongés dans ces écrans froids. Je pense à Gollum caressant son « précieux » en se ratatinant. Alors je prie secrètement pour que ce bon vieil Aragorn s’en tire, où qu’il soit, et qu�’on puisse enfin célébrer le Retour du Roi.

Tout est pornographique sur les smartphones