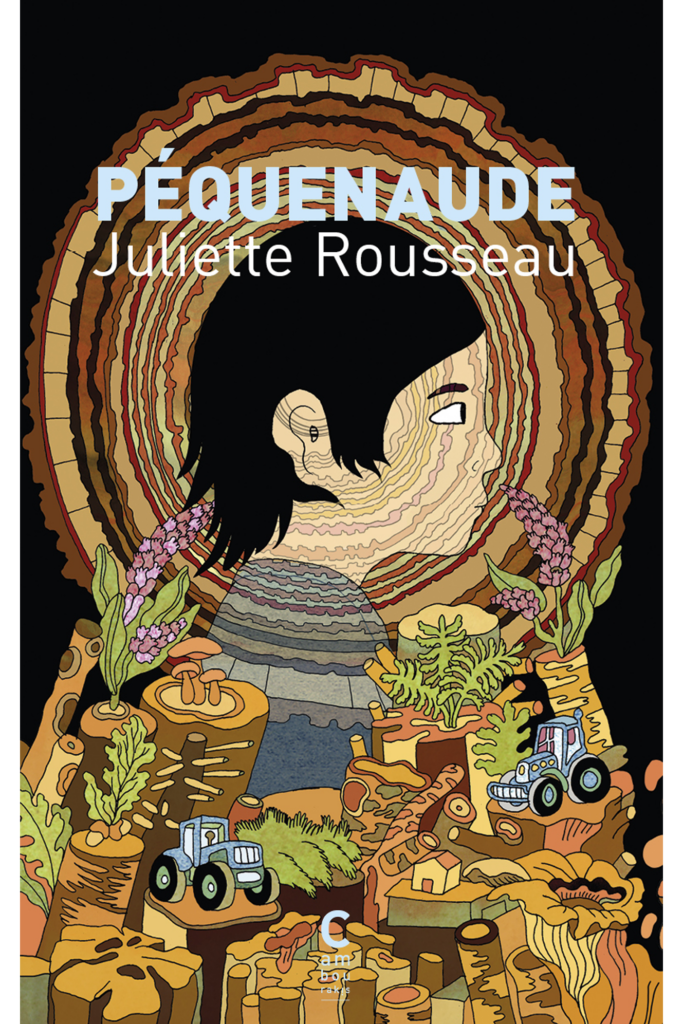

Dans Péquenaude, Juliette Rousseau écrit à la frontière de l’intime et du politique, en explorant un héritage rural souvent dévalorisé, mais riche d’une mémoire et d’une histoire – de sa mémoire et de son histoire. Son récit déconstruit alors les clichés d’une ruralité abandonnée tout en révélant la complexité des liens qui unissent l’individu à la terre et au langage.

La forme du récit dans Péquenaude se distingue par une écriture fragmentaire, où s’entrelacent réflexions personnelles, descriptions poétiques et observations sociopolitiques. L’autrice construit son texte à la manière d’instantanés, les mots étant soigneusement choisis et se déposant sur la page pour s’accumuler en strates qui enrichissent une mémoire à la fois collective et intime. Ces strates se superposent et s’entrelacent, mais elles ne cloisonnent pas ; elles révèlent des correspondances profondes, une quête d’unité où l’autrice elle-même cherche à se retrouver. Ce choix formel épouse le thème de l’effacement progressif des héritages, traduisant à la fois la discontinuité d’une transmission brisée et la nécessité de reconstituer un sens à partir de bribes. De fait, les phrases, souvent courtes et percutantes, alternent avec des passages plus lyriques, ancrant la prose dans une tension entre analyse froide et émotion vibrante. Cette forme éclatée reflète la complexité du sujet : une quête de réconciliation avec un monde morcelé. Ayant cette quête pour point de départ et fil directeur, le récit s’ancre dans un rapport troublé à ses origines rurales : « En te lisant, j’ai retrouvé les sensations de la ferme de pépère. » Ce témoignage familial l’amène à interroger un héritage qu’elle n’a pas directement connu : « Je n’ai pas connu pépère. Ni la ferme, ni le bocage, ni le gallo vivant et incarné. » Ce décalage temporel éclaire une tension entre transmission et perte : l’héritage ici ne passe pas par des « absences » et « le poids d’une fable », mais sur des projections restructurées a posteriori comme la quête de sens et d’identité. L’autrice dénonce donc ces illusions identitaires qu’elle a cru incarner : « Longtemps, j’ai cru aux mirages qu’un certain nationalisme breton avait pondus en nous. » Cette désillusion l’invite à déconstruire les mythes collectifs pour en révéler l’artificialité.

Cette forme éclatée reflète la complexité du sujet : une quête de réconciliation avec un monde morcelé.

L’identité bretonne, marquée par des symboles tels que le Gwenn-ha-du drapeau des pays historiques, ou les festoù-noz, fêtes de musique et danse populaires, devient un écran masquant la réalité d’une ruralité en mutation, où la honte de ses origines s’entrelace avec un sentiment de dignité inaliénable. « De la plouquerie, je me pensais un peu sauvée », confesse-t-elle, pointant l’intériorisation d’une dévalorisation sociale.

Langue et gestes en crise

Au cœur du texte réside une perte : celle du gallo, cette langue « évanouie avec la vie de nos aïeux », dont il ne reste que « les mots du jardin ». Ce constat illustre un effacement progressif des pratiques, des usages et d’un rapport au monde incarné dans le langage. Elle ajoute, non sans mélancolie : « Ce qu’il reste de terre dialogue encore avec ce qu’il reste de langue. » Le langage, souvent réduit au silence, devient un vecteur d’articulation de ce qui manque. Paradoxalement, « ce qui nous fait défaut toujours nous articule. » Cette idée de creux, à la fois absence et empreinte, structure une grande partie de son récit. Les « absences » transcendent le simple vide pour façonner des « paysages intérieurs » : le bocage, « ses haies, ses talus, ses chemins creux » ont laissé des traces en elle, « imprimés en creux ». Ce voca...