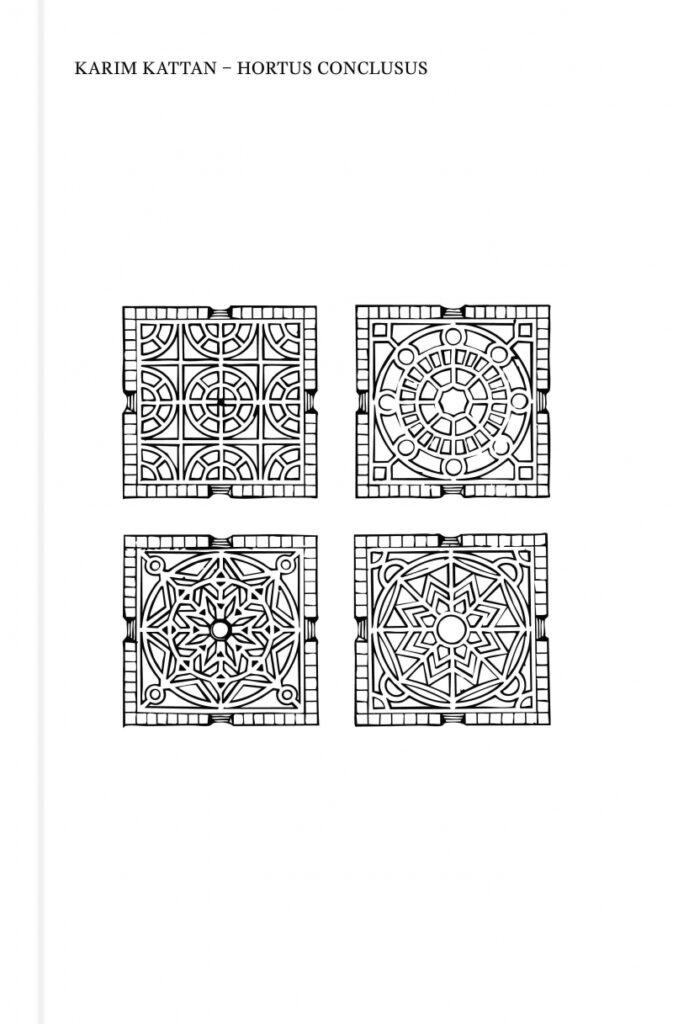

Le 25 avril paraissait, chez L’Extrême Contemporain, Hortus Conclusus, le premier recueil de poèmes de l’écrivain palestinien Karim Kattan, qui se présente selon lui comme « une espèce de pèlerinage par jardins ». Vingt-trois poèmes d’amour, de désir, de voyages, d’errance, vingt-trois jardins indiquant un début prometteur pour l’écrivain.

Karim Kattan tire le titre de son recueil, Hortus conclusus, d’un verset de la Vulgate, la traduction latine du Cantique des cantiques : « C’est un jardin clos (hortus conclusus) que ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. » (Cant. IV, 12). Mais l’Hortus, le jardin, pour K. Kattan, renvoie avant tout au village palestinien d’Artas, que l’étymologie fait remonter soit à Hortus, soit à Faradis (Paradis, en arabe), et qui est le lieu où le roi Salomon aurait rédigé le Cantique, à vingt minutes de Bethléem, ville du poète. Car il le précise : le « cœur [des poèmes], leur centre, la chose battante en leur milieu, c’est la région de Bethléem. » La rédaction des poèmes, précise K. Kattan, est entamée avant octobre 2023, mais s’inscrit plus largement dans la tragédie palestinienne qui dure depuis plus de soixante-dix ans.

Poésie française, ou du moins francophone de par sa langue, cette dernière est aussi une poésie palestinienne, à cheval entre deux langues, deux pratiques poétiques, et deux riches traditions. Les poèmes n’ont pas toujours lieu en Palestine, comme l’écrit K. Kattan : « si relativement peu d’Hortus conclusus se situe en Palestine, les scintillements de ce pays sont là même lorsque l’on semble le plus s’en éloigner. Ce pays est là où est le voyage et l’imagination. �» Cependant, la Palestine reste le lieu principal du poème, le jardin en lequel il s’inscrit, le cœur battant de la poésie de K. Kattan ; ainsi s’établit une tension entre la terre des origines et les terres d’exil, qui sont autant de jardins où se retrouve pourtant une parcelle de Bethléem.

Le monde et les jardins

Dans la poésie de K. Kattan, le monde se divise en une multitude de jardins, incarnations multiples du jardin originel (l’Éden étant le cœur de l’un des poèmes), l’Hortus conclusus. Chacun des vingt-trois poèmes du recueil renvoie à un lieu, réel ou mythologique, et indiqué dans le titre. Chaque poème est de fait ancré en son lieu et parle de lui : il en incarne la voix, qui résonne parfois davantage que celle du poète, se faisant simple médiateur. Le jardin de K. Kattan n’est pas nécessairement une reprise du locus amoenus dont les poètes ont abondamment usé : bien souvent, le jardin est un lieu terrible ; en fait, comme le poète le précise lui-même dans l’introduction du livre : « Le haut du jardin est là où se fait la jonction entre la brutalité et le rêve. » – formule rappelant, soit dit en passant, le projet surréaliste de fusion de la réalité éveillée (la brutalité, la violence) et de la réalité du rêve ; « l’épanchement du songe dans la vie réelle », selon la formule de Nerval. Le jardin devient une échappatoire et le moyen de vivre au sein de la réalité, prise dans toute sa violence. Dans le Cantique des cantiques, la Sulamite, déjà, disait : « Fuis, mon bien-aimé, et comme le chevreuil ou le faon des biches, retire-toi sur les montagnes embaumées. » (Cant. VIII, 14)

Ainsi, le jardin est tant la « Pangée » adamique, continent originel à mi-chemin entre la science et le mythe biblique, que le « Checkpoint 300 », où le locuteur poétique s’exprime ainsi :

je m’é...