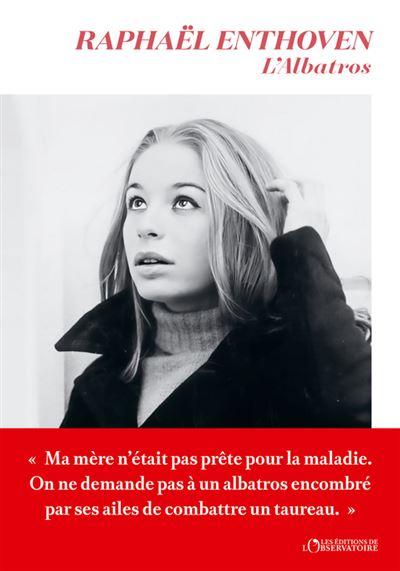

Dans L’Albatros, Raphaël Enthoven embarque le lecteur dans un voyage douloureux : celui de l’accompagnement d’une mère dans les dernières années de sa vie. Se plonger dans ce texte, c’est s’immiscer dans une relation mère-fils comme la littérature en connaît beaucoup, mais sous un prisme nouveau : celui d’un Swann plus amer et lucide. En effet, Raphaël Enthoven déconstruit peu à peu l’idéal maternel pour mieux le réériger. Paradoxalement, c’est au moment où le lien filial se fragilise que sa force se révèle le plus.

Loin d’esquisser une mère parfaite, Enthoven brosse le portrait d’une femme aux failles multiples, à la vie parfois chaotique mais toujours assumée. Née à une époque où le silence tenait souvent lieu de vérité, elle trouve refuge dans l’écriture : « L’écriture est faite pour nous, les lents, les patauds, les inadaptés… elle nous permet de rendre comestible cet infâme brouet qui nous sort des tripes. ». L’écriture devient pour elle un geste vital, une nécessité : « Ce qui est tu vous tue. ». Face à une vérité parfois indicible, elle choisit la page pour dire ce que la voix tait.

Mais à la mélodie de ses mots s’ajoute rapidement celle des notes : elle choisit la musique comme amie fidèle et miroir de l’âme. Le piano devient le lieu où se mêlent sa force et sa vulnérabilité, son combat contre un corps dont elle assiste au déclin, notamment cette main gauche, première victime de la maladie.

La musique apparaît comme une madeleine de Proust inébranlable, refuge ultime où se cristallise toute une existence : « Le temps musical n’est pas comme celui qui creuse des rides autour de nos yeux et nous écrabouille lentement […] Le temps musical est un temps tout entier créateur. ».

Le temps, la mémoire et les sursauts du passé

L’ombre de Proust plane sur tout le livre. Le choix d’un extrait de La Recherche lu par le fils accompagné du piano de la mère ne doit rien au hasard.

Chez Enthoven, la décadence de la mère remplace la chétivité du fils proustien. La sonate, jadis sublime pour Swann, devient plus douloureuse à saisir. Là où Proust glorifiait la mémoire, Enthoven explore sans détour la chute du corps, la perte de la parole et l’impuissance. Il entraîne le lecteur dans une symphonie à l’issue inévitablement tragique.

Mais de cette tension naît une universalité : celle du lien filial, qui transcende les différences, les blessures et les silences.

Entre les mots du fils et la musique de la mère : deux langages en écho

L’Albatros raconte avant tout une lutte : celle d’une femme contre le temps, celle d’un fils contre l’indicible. Enthoven montre la difficulté à communiquer avec une mère qui a choisi la musique pour langage, tandis que lui a fait des mots sa foi.

Le roman devient alors le récit d’un malentendu affectueux : deux langages qui se croisent sans toujours se comprendre. « La grande affaire de ma mère est ma grande inconnue. ». Comme chez Baudelaire, dont le titre s’inspire, l’auteur évoque la condition du poète exilé, trop lourd de ses ailes. Il se voit, lui aussi, empêché de voler : prisonnier de ses mots, face à une mère qui, par la musique, touche à une forme de liberté supérieure. « Trop tard, je ne suis pas musicien. »

Une amertume latente poursuit l’auteur tout au long du récit, celle de n’avoir jamais pu faire partie du monde le plus intime de sa mère, celui de la musique.

Cette bataille semble a priori perdue d’avance, et les mots de Proust viennent, dans un premier temps, conforter l’idée d’une langue musicale à la portée bien plus grande que celle choisie par le narrateur : « La musique est plus forte que la littérature. Sans user d’aucun mot, la petite phrase disait que tout s’évanouit, qu’en toute chose il n’y a pas de deuxième fois et que le seul péché consiste à négliger l’instant. Cinq petites notes à l’étrange plasticité, adaptables à la joie comme à la peine. ».

Quand la musique et les mots finissent par vibrer à l’unisson

Peu à peu, le duel entre mots et musique s’apaise. À mesure que la mort approche, une forme de paix s’installe : celle d’une réconciliation entre leurs deux langages. En filigrane, ce concert qui unit la mère et son fils, ce morceau à quatre mains où le narrateur pourra enfin jouer. Le choix d’un passage faisant référence à la petite phrase de Vinteuil illustre à merveille ce mariage désormais heureux. Les notes et les mots se confondent dans une forme d’universalité. « La grammaire et le solfège sont des dommages collatéraux de l’amour. ». Le dialogue avec la mère permet à l’auteur de relativiser sa condition, d’appréhender avec elle cet objectif commun : écrivain et pianiste poursuivent en vérité le même idéal, la quête du beau, malgré ou grâce à l’imperfection. Pour chacun, « La beauté naît de l’incapacité d’y parvenir. ».

“La grammaire et le solfège sont des dommages collatéraux de l’amour.”

Les mots : ultime partition

Enthoven dresse le portrait d’une mère à la fois admirée et faillible, aimante mais parfois absente. Cet amour imparfait en devient plus vrai, plus humain. Les mots, qui semblent parfois moins nobles que la musique aux yeux de la mère, deviennent remparts contre la douleur : ils « éclairent l’intérieur de soi », repoussent l’angoisse et font résonner la mémoire.

Finalement, c’est à travers eux que l’auteur trouve l’unique moyen de sauver sa mère de l’oubli. Ce livre semble ainsi porter une promesse : celle de permettre à ce qui disparaît progressivement de continuer d’exister, à l’image de la mère, de ses paroles et même de sa décadence, de survivre à l’épreuve du temps, de gagner une part d’immortalité : « Son souvenir mérite mieux que la mémoire émue des rares qui l’ont connue. ».

Par ce livre, il lui offre une forme d’éternité, un prolongement de sa musique dans l’impression des mots.

Ainsi, L’Albatros ébauche la possibilité d’une réconciliation : celle d’un fils et de sa mère, celle de la littérature et de la musique, de la douleur et du beau. Comme l’oiseau de Baudelaire, Enthoven est cet être suspendu entre ciel et terre, prisonnier de ses ailes mais porté par elles vers l’éternité.

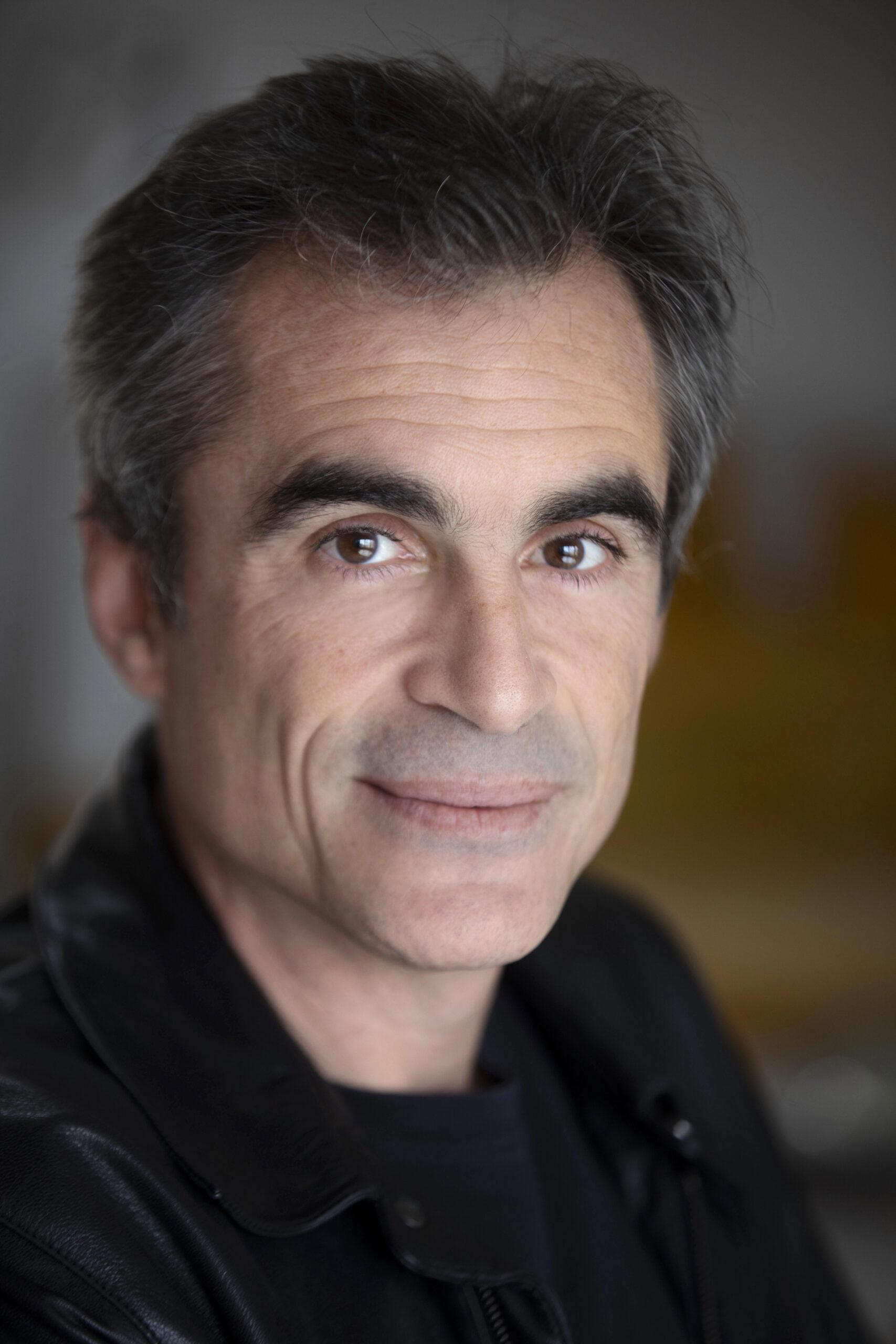

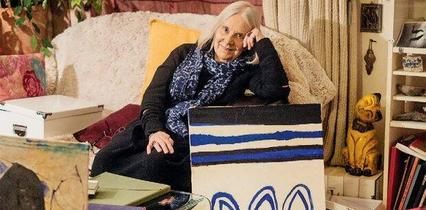

- Photo © Céline Nieszawer