Tout début janvier 2020, Vanessa Springora publie un ouvrage choc avec Le Consentement, qui fait état de la relation de l’auteure avec l’écrivain Gabriel Matzneff trente ans auparavant, alors qu’elle était âgée de 13 ans. Ce témoignage courageux et lucide, en même temps que la parole d’une victime de pédophilie, nous fait remettre en balance ce que peut et ne peut pas faire la littérature.

“Je me pille moi-même et je vous pille au détour de chaque phrase…” (Trigorine dans La Mouette, Tchekhov)

Nécessaire alors, utile à n’en pas douter, ce livre devait exister car la parole des victimes se doit d’être entendue autant que celle des oppresseurs, aussi (et surtout !) lorsque ceux-ci semblent avoir l’accès privilégié à l’expression publique.

Nécessaire alors, utile à n’en pas douter, ce livre devait exister car la parole des victimes se doit d’être entendue autant que celle des oppresseurs, aussi (et surtout !) lorsque ceux-ci semblent avoir l’accès privilégié à l’expression publique. Reconquérir le pouvoir des mots, c’est comme le formule Vanessa Springora dans une formule qui ouvre le livre : « prendre le chasseur à son propre piège, l’enfermer dans un livre ». Une vengeance légitime et un juste retour des choses pour celle qui détaille jusqu’à la nausée la manière dont Matzneff l’a enfermée, elle, dans ses livres : vedette de certains de ses « carnets noirs » aux côtés d’autres Lolitas sacrifiées, figure romantique perdue qu’il harcèle en réalité sans relâche, Vanessa en a bien bavé de devenir un personnage de la galaxie Matzneff. Bien fait pour le « séducteur invétéré », alors ! Mais doit-on assister à tout cela ? Les V. et les G. ne trompent pas : nous savons très bien à qui nous avons affaire, c’est un ouvrage a dominem et face à ça, nous sommes malgré tout investis d’un certain voyeurisme qui n’est pas, à mon sens, totalement transcendé par le fait d’avoir entre les mains un « vrai » livre. Mais qu’est-ce qu’un vrai livre, ou du moins qui peut être à même de juger qu’un livre appartient ou non à la vaste et mystérieuse « littérature » ? A ce titre, les ouvrages de Matzneff sont-ils de la littérature, ou le simple journal d’un obsédé ? Les Carnets Noirs de Maztneff ne sont rien d’autre que le rapport méticuleux de toutes ses parties de jambes en l’air… On effleure ici la question épineuse des journaux d’écrivain, de leur valeur littéraire avérée ou non, de l’instrumentalisation pernicieuse du réel qu’ils développent parfois au nom de la sacro-sainte littérature, au-delà de toute morale. Springora a-t-elle si bien compris la perversion de son ancien amant qu’elle « s’abaisse » à son niveau autobiographique pour livrer la chronique méthodique d’un engrenage qu’elle décortique, dans un style sobre et efficace ? Il s’agit avant tout d’une mise à plat, où l’on décèle un certain goût pour la formule, et une force d’analyse très lucide. A-t-on même le droit de se demander alors si le livre de Springora est un bon livre, s’il est bien écrit, si la langue est étonnante et saisissante, si on y entend une « petite voix » qui suspend le jugement pour nous emmener où elle veut ? Et au fond, est-ce que toutes ces questions ont un sens dans le contexte d’écriture du Consentement ?

Littérature-témoin

En lisant Springora, un sentiment désagréable m’enveloppait, l’idée que je ne pouvais pas – en tant que femme, en tant qu’être humain aussi tout court – ne pas trouver ce livre époustouflant. Et si je porte aux nues sa valeur de témoignage et sa nécessité qui est aussi celle d’une époque de libération de la parole, je ne peux pas m’abstraire du besoin, répréhensible peut-être, de prendre un peu de distance face à cette histoire si particulière, trop peut-être ? Car en bonne vieille amoureuse des mots, je me désole aussi un peu qu’aujourd’hui il soit nécessaire de faire un livre sur tout, que tous les hommes politiques et les stars de cinéma se sentent obligés de commettre des ouvrages autobiographiques souvent rédigés par des « nègres », pour livrer leur vision du monde. Mais cela reste encore le moyen le plus efficace de transmettre une parole… Ici l’ouvrage est de la main de Springora, ce qui change la donne ; mais il est impossible alors de le lire comme un essai de plus, ou seulement un témoignage. Exerçant le métier d’éditrice, elle sait ce qu’elle fait en publiant son livre dans la catégorie « roman » de chez Grasset. C’est une lutte de pouvoir avec le monde de l’édition qui a cautionné, publié voire financé les frasques de Matzneff des années durant, avec l’intelligentsia littéraire qui se croit au-dessus des lois justement au nom de leur maîtrise du langage et des imaginations… il fallait jouer avec leurs armes, comment faire autrement ? Mais je me méfie, à tort peut-être, de toute œuvre qui ne tirerait sa valeur que de son sujet, car sinon c’est la mort de la littérature et de l’art tout court : une œuvre n’est pas bonne simplement parce qu’elle traite des migrants, des conflits mondiaux ou du désastre écologique, et cela vaut aussi pour la libération de la parole féminine.

Mais je me méfie, à tort peut-être, de toute œuvre qui ne tirerait sa valeur que de son sujet, car sinon c’est la mort de la littérature et de l’art tout court : une œuvre n’est pas bonne simplement parce qu’elle traite des migrants, des conflits mondiaux ou du désastre écologique, et cela vaut aussi pour la libération de la parole féminine.

Libérer la petite V.

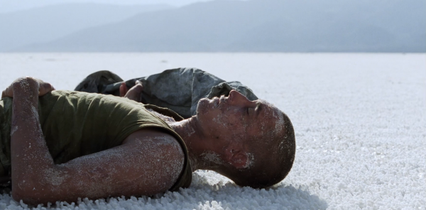

Ce qui reste surtout à la lecture, c’est la colère que Matzneff ait étouffé dans l’œuf une adolescente au seuil de sa vie, que l’adulte regarde avec ironie et une douleur sourde : une jeune fille romanesque et si prometteuse, et dont le calvaire aurait pu être évité de si près. Portrait d’une époque, l’entourage de la « petite V. » n’est pas épargné par ce déshabillage au scalpel, de la mère post-soixante-huitarde esseulée et prise dans les contradictions de sa propre libération sexuelle au climat permissif général, qui va jusqu’au médecin de l’hôpital – une scène hallucinante où il opère joyeusement une incision sous anesthésie dans l’hymen de V. pour permettre à son amant de la pénétrer enfin sans entraves, sans entendre que la confession de l’adolescente sur sa peur de la défloration était avant tout un cri d’appel au secours. Ce que je retiens aussi, c’est l’interdit qui a pesé sur l’objet littéraire depuis le traumatisme : elle qui voulait écrire dès son plus jeune âge, le littérateur en chef l’en a dissuadée. Il a fallu trente ans de psychanalyse et de lutte avec les démons de l’emprise, que l’on ne quitte pas si facilement, pour qu’enfin la balle change de camp. En enfermant le vieux loup dans sa cage comme Sartre les enfants qui refusent de jouer avec lui dans Les mots – « je me vengeais de mes déconvenues par six mots d’enfants et le massacre de cent reîtres » – Vanessa Springora a déjà gagné. On ne lui souhaite maintenant que de pouvoir écrire librement et pour de bon. Sans but, moral ou non, sans utilité pratique pour la société ou l’équilibre du moi, et pour l’amour des mots seulement, celui de la prime enfance.

« Un jour, moi aussi, j’écrirai des livres ».