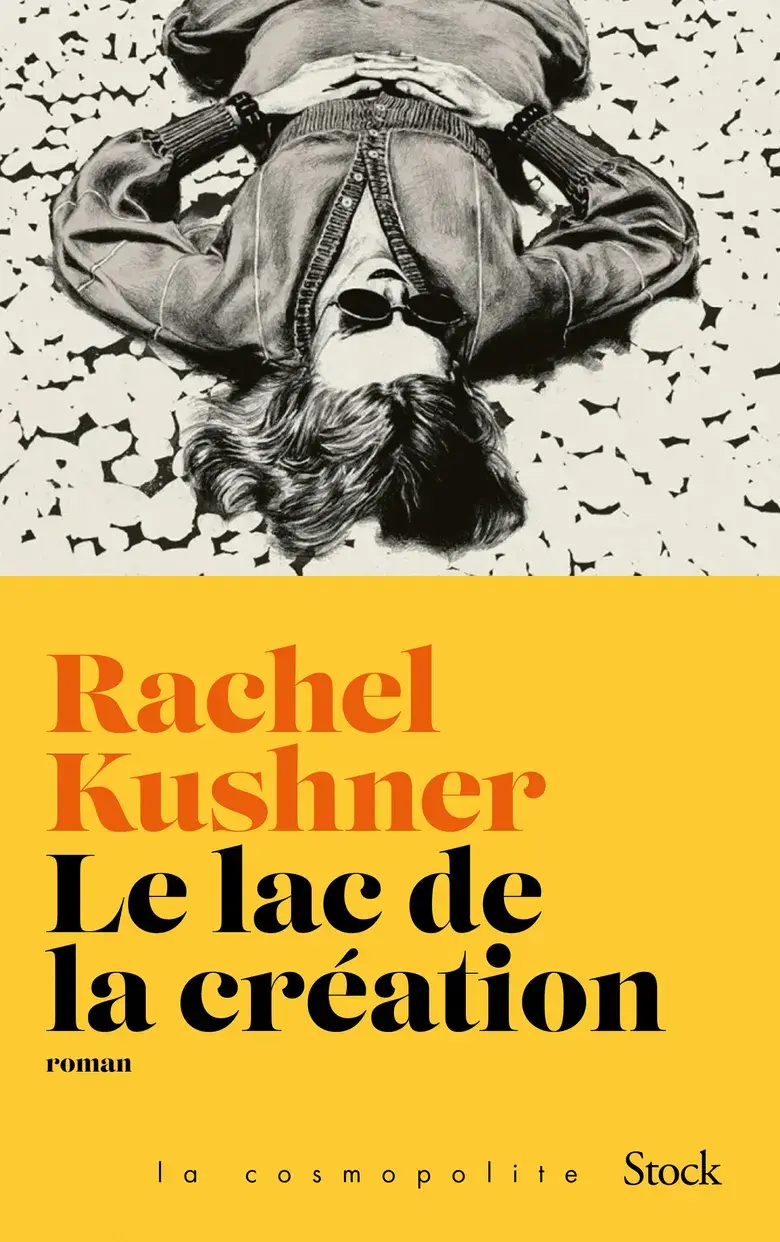

Traduit de l’anglais par Emmanuelle et Philippe Aronson et publié chez Stock, le quatrième roman de la célèbre écrivaine américaine, Rachel Kushner, met en scène la résistance rurale dans la campagne française. Finaliste du prix Booker 2024, Le Lac de la création est un œuvre politique provocatrice qui jongle entre le passé et le présent pour mieux comprendre l’avenir.

Une ancienne espionne du FBI devenue mercenaire, Sadie Smith, se spécialise dans le travail d’infiltration des groupes militants écologistes afin de saper leurs activités. Elle est envoyée en France, dans la région fictive de la Guyenne, pour inciter un groupe de militants, les « Moulinards », à commettre un acte de violence, conduisant à leur démantèlement. Leur chef spirituel, Bruno Lacombe, un soixante-huitard énigmatique et insaisissable, communique avec le groupe principalement par courrier électronique, partageant de longues considérations philosophiques comparant néandertaliens et homo-sapiens. Au fur et à mesure que Sadie s’implique dans la ZAD, l’espionne cynique sent ses convictions (a)morales s’ébranler.

Un « roman d’idées »

Dans une interview au Guardian, Kusher a confié vouloir écrire un « roman d’idées pas ennuyeux ». Un exploit qui se concrétise dès la première page : l’histoire s’ouvre par un courriel écrit par Bruno Lacombe raconté à travers Sadie, qui a piraté son compte : « Les hommes de Néandertal était sujets à la dépression, affirmait-il. Il disait qu’ils étaient sujets à l’addiction, aussi, et surtout au tabac. » L’entrée en matière indique déjà la trajectoire du roman : toutes les idées préconçues doivent être jetées par la fenêtre. Si Sadie et Bruno sont les personnages centraux du livre, les hommes de Néandertal y laissent leur empreinte, errant à travers les pages. Bruno soutient que les « Tals », loin d’être des spécimens inférieurs à homo-sapiens, nous ont légué le gène de la dépendance. Nous devrions mieux les cerner « si nous voulons entrevoir la vérité sur ce monde, ici et maintenant, et saisir comment y vivre, comment occuper le présent et où aller demain ».

« Anti-civver », militant, Bruno perturbe les autorités autant qu’il fascine notre narratrice. Même si Sadie se méfie de ses pensées, qu’elle attribue à « un homme qui a perdu le fil de la réalité », ses mots ne la laissent pas indifférente. Personnage furtif qui préfère l’obscurité des grottes à la lumière, Lacombe représente moins un antagoniste de chair et d’os à abattre pour accomplir sa mission policière qu’un véhicule ténébreux des idées sur notre civilisation actuelle : « Ici sur Terre, il existe une autre Terre, poursuivait-il. Une réalité différente, pas moins réelle. Mais régie par d’autres règles. » En entrelaçant la narration précise de Sadie et les divagations spirituelles de Bruno, Kushner brise les codes du roman d’espionnage pour interroger notre mode de vie.

Portrait de la résistance rurale

Vu de l’étranger, le sabotage industriel est une véritable tradition française, tout comme les grèves et les manifestations. Les Gilets jaunes sont devenus le symbole mondial du mécontent politique des provinciaux vivant à la périphérie contre les autorités déconnectées qui siègent loin de leurs terres. S’inspirant de « l’affaire de Tarnac » – les événements du roman font écho à ceux de 2008, lors desquels une petite communauté autonome fut accusée de saboter les équipements industriels de l’État –, Kushner s’appuie sur ces traditions de la gauche radicale française pour brosser un portrait nuancé de la résistance rurale, avec un clin d’œil à la littérature française contemporaine : Michel Houellebecq, alias « Michel Thomas », fait une apparition, arborant sa chevelure caractéristique qui semble avoir été « coincée dans un fer à friser trop chaud ».

L’histoire se situe dans une ville industrielle en déclin, autrefois centre d’exploitation forestière industrielle : « la majeure part...