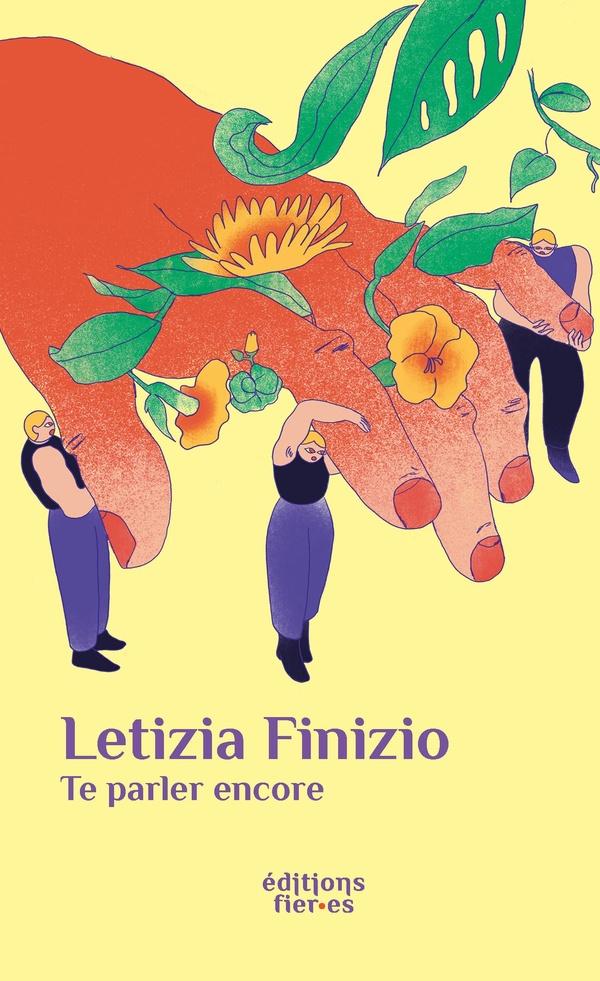

Alors que son père est sur son lit de mort, à la fin d’un combat intense contre le cancer, Letizia Finizio écrit une main dans la sienne, l’autre autour du stylo. El⸱le dépose sur le papier ses sentiments contradictoires, liant son histoire à celle de son père et, en cela, la présence à l’absence. C’est ainsi qu’est paru en octobre 2024, Te Parler encore, le premier ouvrage de cet⸱te humoriste belge aux origines italiennes. Contrairement aux nombreux récits de deuil, ce roman (auto)biographique dépasse l’hommage pour souligner les différends qu’el⸱le a eus avec son père violent. El⸱le montre ainsi que le deuil, la mort, comme la vie ne sont pas des états manichéens, que chaque relation est différente et que chacun se construit en fonction de l’environnement dans lequel il évolue.

« Tu m’as appris le silence, le renoncement, l’oubli de soi, la dissimulation. Qui étais-je pour toi sinon une étrangère ? Qui aimais-tu sinon la fille que tu voulais avoir au lieu de celle que tu avais ? » Comme le souligne cette citation, la relation entre l’auteur⸱ice et son père a toujours été conflictuelle : Letizia Finizio s’est construit⸱e en opposition à toutes les conceptions traditionnelles prônées par ce dernier. Dans cette lettre ouverte qu’el⸱le lui adresse, el⸱le écrit sans retenue, ce qu’elle n’a jamais pu lui dire. Sa vie se mêle à celle de son père dans un récit croisé où questions rhétoriques, révélations et reproches se succèdent. Du plus jeune âge jusqu’au jour du décès du père, l’autrice explore, dans un roman d’apprentissage moderne, les liens entre leur histoire personnelle et leur compréhension mutuelle.

Écrire ce que l’on ne dit pas

Aussi loin qu’el⸱le s’en souvienne, Letizia n’a jamais aimé son père. Du moins, elle ne l’a jamais aimé comme un enfant aime un parent. Il ne lui a jamais montré de signe d’affection non plus car entre eux, il n’existait qu’une forme d’entente cordiale, imposée par son absence psychologique : «Tu m’as dit si tu ne m’aimes pas, au moins respecte-moi ». Pourtant, profondément attachée à lui, elle refuse d’accepter l’inéluctable. À sa mort, elle se sent frappée par une absence d’un autre ordre, une absence imposée, définitive, qui la priverait à jamais de l’opportunité de lui confier ce qu’elle avait enfoui en elle, ces vérités qu’elle avait gardées secrètes pendant tant d’années. De manière récurrente, l’auteur.ice fait référence à son identité queer qu’elle a toujours dû cacher face aux remarques conservatrices de son père. El⸱le s’est alors construit⸱e en fonction de cet homme à qui el⸱le a essayé de plaire pendant des années, au point de se perdre el⸱le-même, jusqu’au jour où el⸱le a « vraiment fini par [se] tuer. » : « J’ai tué l’enfant sage, puis l’ado malléable, et l’adulte infantilisée, j’ai tué toute possibilité d’un avenir hétérosexuel qui m’aurait rendu si malheureuse que j’aurais sans doute fini par mourir quand même. » El⸱le prouve ainsi à son père, ce qu’el⸱le n’avait fait que partiellement de son vivant, qu’el⸱le a le droit d’exister autrement, dorénavant libéré⸱e de son joug.

Le deuil, la mort, comme la vie ne sont pas des états manichéens, chaque relation est différente et chacun se construit en fonction de l’environnement dans lequel il évolue.

Une histoire de vie

Bien plus qu’un livre sur le deuil, cet ouvrage est en réalité un récit de deux vies : celle de l’auteur.ice et celle de son père, toutes deux entrelacées au travers de citations tirées d’un enregistrement audio dans lequel celui-ci raconte son enfance, marquée par « la souffrance d’avoir été trimballé entre la Belgique et l’Italie et d’avoir perdu tour à tour ton Italien et ton français ». Comme une pièce de théâtre dans laq...