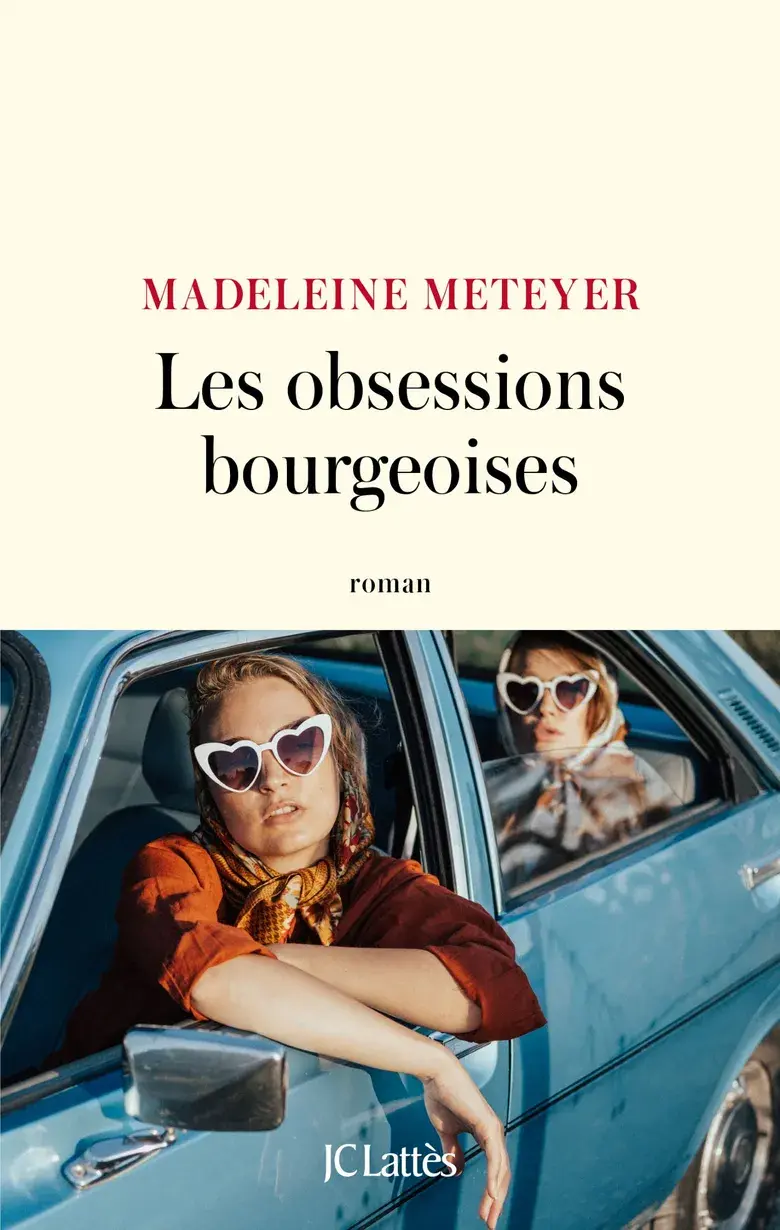

Les Obsessions bourgeoises, le deuxième roman de Madeleine Meteyer, est paru chez JC Lattès en mai 2024. Lors de la soirée d’anniversaire des vingt-sept ans de Céleste, un vase Lalique d’une valeur de 15 000 euros est dérobé. S’ouvre alors une enquête dont Servane, amie proche de Céleste, ne va pas sortir indemne. Si leur amitié remonte à son arrivée dans un lycée huppé de la capitale, son appartenance à ce groupe des beaux quartiers n’a jamais semblé aussi fragile…Nous avons rencontré Madeleine Meteyer et discuté de ce roman initiatique, de son rapport au journalisme, de la vertu des crises qui enrayent les trajectoires de vie et des plans « Gens de confiance » – logement contre service dans le VIe arrondissement.

Anne-Charlotte Peltier : D’où est née votre envie d’écrire Les Obsessions bourgeoises ?

Madeleine Meteyer : L’envie est née, je crois, un jour où je prenais le métro. En face de moi, des jeunes filles gloussaient en réfléchissant à ce qu’elles allaient répondre à un garçon… Je me suis revue au même âge. Sans mépris, avec tendresse même, j’aurais aimé les prévenir de ne pas perdre de temps aussi bêtement mais, en même temps, je savais que ça ne servirait à rien, je me souvenais de ce que c’était d’être à leur place : à vingt ans, on ne calcule pas, d’autant plus quand on vient d’un certain milieu. Certaines personnes ont des trajectoires établies parce qu’ils y pensent et établissent des stratégies. Les autres tâtonnent, leur existence relève presque du hasard. De cette observation sont nées Les Obsessions bourgeoises : j’ai voulu me mettre dans la peau d’une jeune femme banale qui regarde Secret Story, écoute NRJ, prend tout ce que l’époque lui apporte, sans avoir de goûts ou de choix précis. Elle est dans l’air, et sympathique, par ailleurs. Je voulais raconter l’histoire d’une feuille morte happée par le vent en me mettant à la place de la feuille.

A.C.P : Et cette structure, sous forme d’enquête policière ?

M.D : L’enquête policière est un prétexte. L’idée n’était pas tant d’écrire un roman policier, mais un roman initiatique. Ce n’est pas un roman d’apprentissage : je crois que tout roman est d’apprentissage, mais ce n’est pas parce qu’on commence avec un personnage jeune qui apprend la vie que l’on refait nécessairement L’Education sentimentale… Je crois simplement qu’il est intéressant de suivre un personnage à un âge où il est en plein nourrissement de pensées, lorsque les choses sont encore fragmentées dans sa tête, jusqu’au moment où il peut en tirer un enseignement parce qu’il a un peu de recul sur lui-même. C’est ce que je souhaitais raconter, mais pour cela, il fallait qu’il se soit produit quelque chose. Il y a des gens qui passent leur vie entière sans pouvoir se retourner sur leurs actes, sans pouvoir prendre conscience d’une responsabilité, d’une faute à un moment. Ils n’ont pas vécu de crise, ou alors elles ne les ont pas modifiés — ainsi certaines personnes divorcent sans jamais penser qu’elles ont pu tenir un rôle dans la séparation. La crise n’a pas ébranlé leur être. Pour mon histoire, j’avais besoin d’une crise. Comme le vol d’un vase ridiculement hors de prix. Je me suis beaucoup amusée, notamment une fois que tout avait été écrit, pour distiller les indices. Rappeler en une phrase qu’il y avait eu un premier vol, puis un deuxième… C’est comme un jeu de piste.

A.C.P : Ce moment où Servane réalise les distances, qui en réalité ont toujours été là, c’est un constat amer sur le passage à l’âge adulte ?

M.D : Je crois qu’en grandissant, il y a un moment de bascule où certains codes commencent à compter. À partir de vingt-cinq, vingt-sept ans, certains choix procèdent de notre éducation et de notre milieu d’origine… Et parce que le temps disponible se restreint, on se demande qui va comprendre certains choix que l’on opère. On se range les uns les autres dans des boîtes. Ce n’est pas grave, c’est une lecture du monde qui peut même aider, simplifier les choses, tant qu’il n’y a pas de drame.

Servane est complètement prisonnière de ses envies, qui sont des désirs du temps.

M.M :Oui, mais dans Les obsessions bourgeoises, il y a un drame… Et puis, la fin rocambolesque vient venger Servane.

Servane est complètement prisonnière de ses envies, qui sont des désirs du temps. Je ne pouvais pas l’y laisser coincée, il fallait une libération. Je tiens énormément à la citation de José Saramago inscrite au début du livre : « Nous devons recevoir dans notre propre chair la cicatrice qui fera de nous de vrais hommes. Après, il ne restera plus qu’à agir ». Cette phrase exprime ce qui se passe pour Servane : elle ne devient libre qu’une fois qu’elle a suffisamment souffert pour avoir reconfiguré son schéma mental. Ses yeux sont décillés. Certes, elle commettra sans doute d’autres erreurs, mais ce moment-là aura été déterminant pour le reste de sa vie, elle y reviendra toujours. Je crois profondément en la vertu des crises. Cela ne veut pas dire que l’on change profondément d’existence, mais plutôt que l’on prend conscience du fait que là, quelque chose s’est passé.

A.C.P :La fin est cynique, Céleste renonce à son fantasme, celui de faire de la littérature et se marie, comme si elle se rangeait…

M.M : Je ne suis pas complètement d’accord avec l’idée d’une lecture cynique, ou alors cynique au sens littéral, au sens grec, c’est-à-dire le plus près possible de la nature, de ce qu’il se passe réellement dans la vie. Un fou rire à un enterrement par exemple, ces choses terriblement bêtes qui viennent choquer des moments graves. Ce cynisme-là, oui, c’est vrai, c’est aussi celui du mariage, où des pensées absurdes peuvent nous traverser, magnifiques, idiotes, mesquines ou triviales. Une mariée que l’on félicite, à qui l’on souhaite tout le bonheur du monde et qui dit « merci mais excusez-moi, je dois absolument aller aux toilettes », voilà qui est cynique au sens grec. Moi j’ai une grande confiance en Céleste. Je pense qu’elle finira par faire de la littérature. Peut-être n’est-elle pas encore passée par sa crise… Je suis persuadée qu’à partir du moment où on a le fantasme d’écrire, où c’est une obsession, une projection, ça veut dire qu’on le fera. C’est juste que l’on n’est pas encore assez libre pour commencer, qu’on a encore des choses à perdre.

A.C.P :Vous superposez différentes réalités, qui forment comme un nuancier de milieux, et montrent leurs contradictions… Par exemple, le personnage de Servane, une jeune fille de bonne famille, se retrouve logée dans une studette du VIe en échange de baby-sittings, jusqu’à se faire traiter de “bonne” par les enfants qu’elle garde…

M.M : Pour le coup, la famille que rencontre Servane est cynique au sens contemporain. Les parents qui l’emploient sont de ceux qui souhaitent embaucher des jeunes filles “de bonne famille” car elles les rassurent, sans pour autant les traiter avec plus de confort. Ils sont simplement rassurés que ce soit elles qui occupent la chambre de 6m2 avec les waters sur le palier. Ces gens-là pensent « je te fais la faveur de t’embaucher », convaincus que s’occuper de leurs enfants est une tâche gratifiante. Ils peuvent avoir le sentiment que c’est gratifiant de garder leurs enfants. J’avais écrit un article sur les chambres contre service et rencontré une jeune fille qui m’avait raconté que comme elle gardait des enfants dont les parents ne rentraient quasiment aucun soir, elle était tenue de glisser les dessins sous la porte de leur chambre à coucher. J’aurais pu écrire sa vie à elle. J’ai dédié Les Obsessions bourgeoises à ma mère, mais j’aurais pu le dédier à toutes ces jeunes filles qui font partie du club des baby-sitters.

A.C.P : Vous êtes journaliste de profession, posture qui permet de faire un pas de côté pour décrire le réel… Quelle différence avec le roman ?

M.M : Mon métier de journaliste consiste à observer et à relayer de la parole et de l’information, mais je ne suis pas tenue d’aimer les personnes dont je parle. C’est sans doute la différence avec le roman, puisque je finis toujours par aimer les personnages que je crée… Dans un reportage, la distance affective est beaucoup plus grande — même si j’essaye toujours de rentrer dans la psychée des gens et que j’ai tendance à leur poser beaucoup plus de questions que nécessaire, parce que la rencontre me fascine. Dans le roman, je m’autorise à me poser toutes ces questions pour me demander comment on peut devenir Thaïs ou Servane. Ça me paraît tout à fait correct que l’on puisse devenir l’une ou l’autre, je ne juge pas, mais j’ai besoin de comprendre la trajectoire. La différence est que le roman me permet de rendre justice à tout le monde, tandis que le journalisme est plus en surface. Et comme c’est un exercice démocratique, il est beaucoup plus verrouillé que le roman : je ne vais pas pouvoir restituer la vérité telle qu’elle est. Si je dois retranscrire un échange déterminant pour un article mais que la personne s’exprime mal, je vais m’efforcer de lui redonner du sens. C’est pour faire vivre le débat démocratique, c’est important, je ne peux pas permettre de ridiculiser les personnes interrogées. Dans mes romans, si.

A.C.P : Ce sont deux métiers liés à l’écriture. Quelle place a la littérature dans votre vie ?

M.M : Ça n’a rien à voir. Dans un roman, le style va parfois compter plus que ce que je veux raconter. Dans le journalisme, je ne dois jamais oublier que les informations que je vais y convoyer sont plus importantes que la manière dont je vais les restituer. Tant mieux si je fais sourire par une formule, mais ce n’est pas le but ultime. Je ne peux pas dire que la littérature est une récréation, une soupape. En fait, c’est même l’inverse : la littérature est la structure, et le journalisme, une activité rémunérée et intéressante qui me permet de payer mon loyer. Je distingue aller au travail et écrire. Même si je travaille quand j’écris un livre, ce n’est pas la même chose, je le fais dans un but bien plus égoïste. Je crois avoir des choses à raconter, c’est tout de même assez présomptueux.

- Les Obsessions bourgeoises, Madeleine Metayer, JC Lattès.

© Crédit photo : Marie Rouge