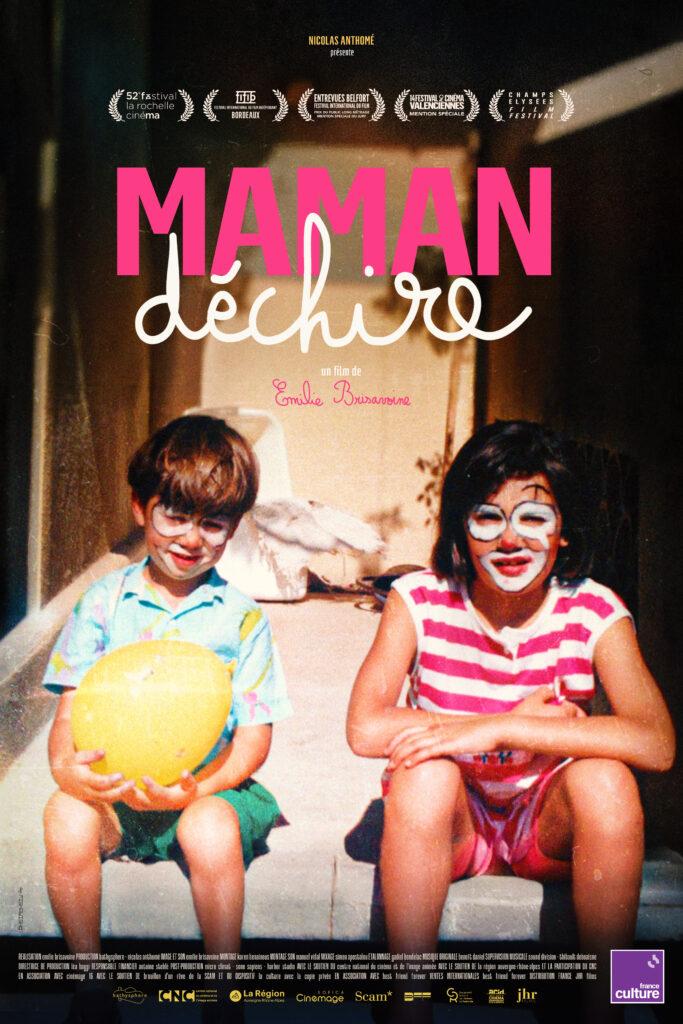

Dans un tourbillon d’images où se mêlent l’aveu intime et l’expérimentation, Émilie Brisavoine tente de recomposer sa relation avec sa mère, Meaud, figure rebelle et envoûtante. La réalisatrice explore les méandres de leur relation tourmentée, cherchant dans les souvenirs fragmentés et les blessures enfouies une forme de réconciliation.

« Je mourus sans laisser d’enfants ; je n’ai transmis à aucun êtrevivant l’héritage de notre misère. »

— Machado de Assis, Mémoires posthumes de Brás Cubas.

Émilie Brisavoine vient d’avoir un enfant. Depuis sa naissance, les cauchemars avec sa mère l’assaillent. Une crainte diffuse s’insinue : celle que les conflits irrésolus avec Meaud, sa propre mère, se transmettent à son fils, comme une malédiction héréditaire. La famille repose sur le principe de transmission, et avec elle perdure la violence nichée au cœur de sa genèse. Maman déchire pose alors une question essentielle : comment briser ce cycle de douleur et violence ?

Ce n’est pas la première fois que la réalisatrice puise dans son histoire familiale pour nourrir son cinéma. Huit ans après Pauline s’arrache, elle revient explorer la cartographie intime des névroses qui l’ont façonnée, déplaçant cette fois son regard de sa demi-sœur vers sa mère. Le film s’ouvre sur des images du cosmos, entrelacées à celles d’un nourrisson, jusqu’à ce qu’une femme aux bras grands ouverts vienne interrompre ce flux onirique. Une musique nerveuse surgit, bientôt envahie par des pleurs, rompant brutalement l’harmonie céleste instaurée par les premières images.

Maman déchire cherche à envisager, sinon une rédemption, du moins une issue à un héritage de misère sentimentale.

Numéro zéro, zéro de conduite

Vite, la parole est donnée à Meaud. Son langage âpre et la véhémence avec laquelle elle évoque ses souvenirs de jeunesse dressent aussitôt le portrait d’une femme irascible et belliqueuse, dont l’intransigeance n’exclut pourtant pas une certaine fascination. La brièveté de cette séquence n’en atténue en rien la force : son témoignage, d’une sécheresse et d’une brutalité saisissantes, ne s’embarrasse d’aucune concession. Meaud expose sans détour son tempérament erratique, laissant transparaître une rage brute, paradoxalement attachante.

Cette scène fait écho à un autre film explorant la généalogie d’une vie à travers la parole d’une femme âgée : Numéro zéro de Jean Eustache. Mais là où, dans le film d’Eustache, les questions du cinéaste se confrontaient au stoïcisme impassible de sa grand-mère, Maman déchire oppose à cette posture une indignation fiévreuse, une parole qui éclate plutôt qu’elle ne se contient.

Cependant, à la différence d’Eustache, Brisavoine ne semble pas tant s’intéresser à la trajectoire de Meaud en elle-même qu’à l’empreinte laissée par ses traumatismes. Plus qu’une enquête sur le passé de sa mère, Maman déch...