L’histoire de Moby Dick est une aventure en attente.

L’aventure occupe donc une place très particulière : l’évènement, celui de l’apparition de la baleine blanche, est brume, immatériel. Il a des conséquences sans même s’être produit. L’histoire de Moby Dick est une aventure en attente.

La science est narration

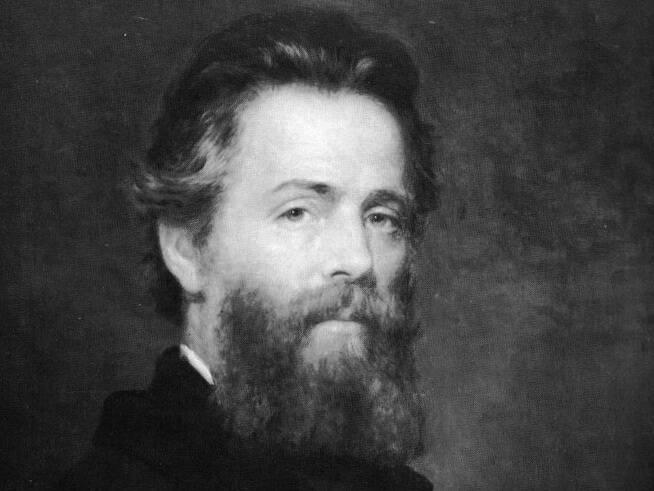

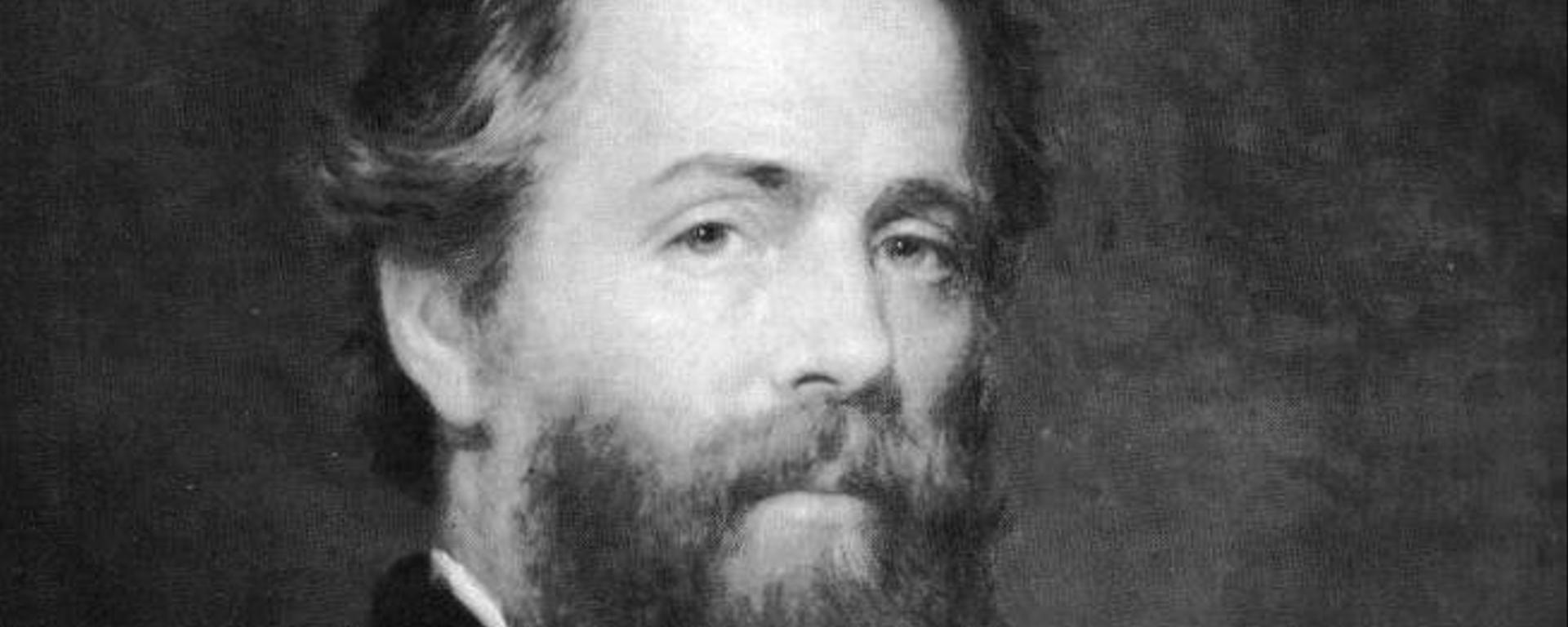

Comment, dés lors, faire vivre ce monstre infortuné ? Comment approcher son existence sans le percevoir ? Comment Herman Melville fait-il pour maintenir cette attente ? Sans avoir de réponses figées, il nous est possible d’explorer une piste écumeuse. Moby Dick est un roman étrange, car il ne semble pas se contenter des caractéristiques fondamentales du genre. Il n’est pas un simple récit. L’auteur multiplie les apartés, les digressions, notamment scientifiques. Ayant désormais atteint la fin de ces huit cent pages, je peux dire que je suis devenu un véritable spécialiste en cétologie comparée ! En effet, parmi les cent trente-cinq chapitres du livre, trente-six environ sont consacrés à l’étude du comportement des baleines, des différentes espèces de baleines dans le monde, de leurs représentations, de leurs squelettes, et des différents rituels et étapes de la chasse. Au bout d’un certain temps, nous savons, en bon lecteur, que lorsqu’on aborde un chapitre qui a pour titre « Des baleines en peintures, en ivoire, en bois, en pierre, en montagne, en étoiles » ou moins poétique encore : « La tête du cachalot – vue contrastée » suivi de « La tête de la Vraie-Baleine – vue contrastée », nous allons doucement fermer les paupières et nous reposer. Je n’ai même pas besoin de mentionner les chapitres dédiés aux descriptions les plus minutieuses de toutes les parties du bateau sur lequel Ishmael et Achab naviguent. Bien entendu, il y a une véritable dynamique à l’échelle de l’œuvre entière, et ces chapitres sont plus que nécessaires. En effet, ils contrastent fortement avec les passages d’action, courts, beaucoup plus rares, mais d’autant plus intenses. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que la vie des baleiniers suivait elle aussi ce rythme difficile, où les longs passages d’ennui s’effacent soudainement lorsqu’un jet blanc se détache parmi les vagues. De plus, j’ai finalement trouver un moyen de ressentir pleinement l’intérêt de ces passages scientifiques en ayant l’idée que, d’une certaine manière, je comprenais de mieux en mieux Moby Dick. « Puisque j’ai entrepris de parler de ce léviathan, il convient que je me montre capable d’épuiser complètement le sujet, jusque dans les plus petites cellules de son sang, et de le décrire jusqu’aux derniers replis de ses entrailles. » Plus les descriptions, les renseignements s’accumulaient, plus il m’était facile de m’imaginer sa vie, de ressentir la douleur des harpons qu’elle traîne dans son corps, ainsi que la sensation de mouvoir cette énorme masse dans les profondeurs de l’océan. Sur un travail à l’échelle du roman en entier, ces passages prenaient sens, la science me guidait et servait mon imagination. Herman Melville a donc réussi le pari de Jules Verne : faire de la science une technique poétique de narration.

La mer est religieuse

« Ombres, terreurs, dans la baleine,

M’enveloppaient lugubrement

Et de Dieu, la vague sereine

M’emporta vers mon châtiment.

(…)

Sois loué, Seigneur, à toujours

Pour mon angoisse et ta clémence.

Gloire à toi, mon Dieu tout amour.

Tu es pitié ! Tu es puissance ! »

(chapitre IX : Le sermon)

Imaginez tous la voix solennelle du Père Mapple faire résonner ces couplets contre les murs flétris de la petite chapelle de Nantucket balayés par les vents aigus de la mer qui gronde ! Vous êtes dans Moby Dick, la veille du départ, à l’endroit où vont tous les marins avant de prendre le large. Une dernière prière. Il est évident que la religion occupe une place centrale dans le roman de Melville. C’est elle qui détermine les rapports entre la nature et l’homme, l’affrontement d’Achab et du Jugement dernier qu’incarne Moby Dick. Pour ces hommes, partis sur le Péquod, c’est avant tout le diable qu’ils guettent du haut de la grande hune. La question se pose véritablement : la pêche à la baleine est une chasse violente, souvent effroyable. La baleine gît dans des vagues de sang, mais il peut aussi s’agir du pauvre marin ! « Oui ! Il y a la mort dans cette affaire de pêche à la baleine ; une entrée subite, en vrac, sans avoir le temps de dire ouf, de l’homme dans l’Eternité. » (chapitre VII : La chapelle). Malheur à celui qui, comme Jonas, a voulu fuir le châtiment de Dieu. D’une certaine manière, la rumeur qui accompagne Moby Dick se mêle aussi à la rumeur divine, celle de l’existence de Dieu. Si Moby Dick existe, alors la réponse vient d’elle-même : nous sommes punis par Dieu.

La religion détermine les rapports entre la nature et l’homme

La religion devient alors moteur de l’aventure et du voyage, un voyage qui remonte jusqu’aux origines du monde, à la quête de monstres effroyables. Achab défit la création en s’en prenant à Moby Dick. Le triste et grandiose capitaine répond à Stubb, son second, selon lequel c’est un blasphème que de s’acharner ainsi : « Je frapperai le soleil s’il m’insultait ». Cette attitude est désespérée et même s’il n’ose contredire Achab, l’équipage ne partage pas pour autant sa démence. L’aventure suit le cours de cette démence, et chaque événement qui l’anime est un mélange d’ordre divin et de folie humaine.

Le langage est folie

Si j’ai tenu à présenter Moby Dick comme une rumeur en voyage, c’est aussi parce que le roman dans sa globalité insiste sur l’importance du langage et de la parole. C’est à la lecture de longs monologues qu’il nous est donné de voir la folie d’Achab se développer, grandir et croître à la hauteur de l’océan. Ce langage lui-même s’affole au fur et à mesure du livre : la parole est mise en scène comme dans une pièce de théâtre. En effet, chaque chapitre représente une nouvelle scène, avec un résumé des personnages qui s’y trouvent et ce qu’ils sont en train de faire. Certains dialogues sont présentés comme dans une pièce de théâtre avec le nom des personnages au-dessus de leur réplique. Avec une telle présentation, nous basculons d’un point de vue interne à un point de vue omniscient, ce qui permet d’insister sur l’importance d’un ordre supérieur et d’un principe organisateur de l’action. Comme au théâtre, la parole devient action : tout n’est que parole, d’où la place essentielle de la rumeur dans la construction du récit. Le voyage lui-même devient évolution de la langue : du sermon oratoire, au ton prêcheur du prêtre sur la terre, nous passons au langage populaire des matelots, au langage scientifique de l’encyclopédie, à l’incantation prophétique d’Achab ou aux paroles du cuisinier noir privées de « r ». Chaque chapitre dispose de son propre langage ce qui peut nous donner l’impression d’une certaine folie de la langue. Cette folie, il me semble, est aussi celle qui anime Achab lors de ces monologues, à la recherche de son identité : « Qu’est-ce c’est ? Quelle est cette chose sans nom, insondable et surnaturelle ? Quel dieu sournois, quel terrible roi sans remords me commande, pour que malgré les désirs naturels et l’amour, je continue à me sentir poussé, bousculé, forcé, et que je m’apprête à faire follement ce que mon propre cœur naturel n’ose même pas concevoir ? Est-ce qu’Achab est Achab ? Dieu… est-ce moi ? Ou qui est-ce qui me lie les bras ? »

Herman Melville n’a pas seulement su aborder de nombreuses thématiques, il a surtout réussi à leur donner un sens cohérent, plein et unique. Alliés dans le voyage à la recherche de la Baleine blanche, la folie, la parole, la religion, la science et la brume forment un nouvel équipage parmi lequel, avant la triste fin des vacances, nous avons encore le temps de nous embarquer !

Thomas Bleton