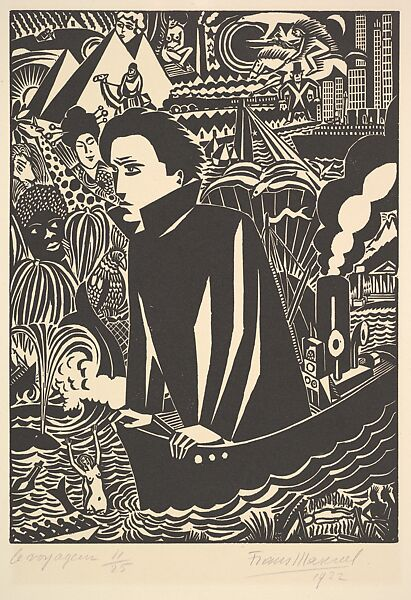

Connaissez-vous l’écrivain Panaït Istrati, surnommé de manière un peu réductrice par Romain Rolland le “Gorki des Balkans” ? Ce vagabond céleste, hérétique et inclassable, qui fut, en ses années de vagabondage, peintre d’enseignes, manœuvre, vendeur de citronnade dans les rues poussiéreuses du Caire ou d’Alexandrie, garçon d’hôtel et placeur de bonnes, est également l’auteur d’une oeuvre flamboyante. Retour sur la vie et l’œuvre de l’auteur de Mes départs.

Du pamphlétaire et romancier anarchiste Georges Darien, André Breton écrivait que « son cœur était si bien battant qu’il heurtait les parois de toutes les cages », celles des geôles littéraires, sociales ou politiques. Il est en effet une race d’écrivains dont les cœurs ne sont pas seulement de papier-bible, et dont les œuvres semblent la vie même, palpitantes comme le sang dans les artères. Ce ne sont certes pas les écrivains admirés aujourd’hui par nos occidentaux épuisés : esthètes fémelins, charmants parfois, sans doute brillants érudits et stylistes élégants, mais qui ont renié le Verbe au nom de la lettre et de la glose, ou petits romanciers d’une saison, fabricants d’ouvrages si légers qu’ils tombent vite des mains et se dispersent en bulles, poseurs admirés pour leurs grimaces mondaines, leurs provocations usées ou la pénible exhibition d’une vie passée à remonter le boulevard Saint-Germain. Ils sont au contraire des violents, des éveilleurs, des hérétiques, des fanatiques de l’amitié et de l’amour, de sublimes égoïstes ou des mendiants ingrats, des pèlerins du cœur, des chevaliers errants, des salauds lumineux ou des héros de contes à dormir debout. Ils ont souvent davantage une voix qu’un style. Leurs livres ne sont pas des exercices anodins et inoffensifs mais des émeutes et des incendies, ou des prières, des sacrifices, des combats spirituels et des déclarations de guerre. Ils brûlent, ils incitent à la débauche ou à l’ascèse, ils réveillent des énergies réprimées par les vices et les vertus bourgeoises. Leurs œuvres échappent aux catégories et aux formes d’une culture séparée de la vie et de ses drames, cette culture d’une humanité diminuée qui a renié les anciens dieux aussi bien que le Christ et ses apôtres, et n’a plus assez de musique et de feu en elle.

“Ton devoir de flamme“

Panaït Istrati, mort en 1935, misérable, abandonné, et calomnié par toutes les cliques politiques et littéraires de son temps, était de cette race d’écrivains aujourd’hui presque disparue. Son ami Nikos Kazantzaki, l’auteur d’Alexis Zorba, qui savait apprécier les âmes fortes, lui écrivait en mai 1923 :

« Tu es une flamme, tu comprends tout ce que la flamme peut comprendre ; ta mission n’est pas de faire des théories de papier mâché mais de brûler. Tu brûles et tu es brûlé, tu accomplis, comme très peu d’âmes sur cette terre, ton devoir de flamme. »

Ces livres ne sont pas devenus cendres, mais, pour qui sait lire avec un cœur conscient, toujours lumières pour les nuits de doutes ou de désespoir

Les lecteurs d’Istrati peuvent confirmer ces mots de Kazantzaki. Les romans, les contes et les essais autobiographiques de ce vagabond roumain devenu écrivain français ont la force du feu en effet, mais d’un feu tel qu’il était adoré dans certaines sociétés primitives. Un feu qui transfigure et renouvelle, une substance magique qui purifie le monde de ses scories et de ses miasmes, et l’éternise. Mais rien de moralisateur dans cette purification, ni de religieux si l’on entend par religion celle des prêtres, des rabbins ou des imams, car cette flamme ne rejette rien du tumulte de la vie et fait vraiment feux de tous les bois. Istrati est un alchimiste qui transforme le plomb et la boue du quotidien en or de rêve. Par sa plume, le récit d’une « baston » entre dockers d’un port sordide du Danube, des tribulations orientales d’un pauvre juif roumain à la recherche d’une fille tombée dans la prostitution ou des mésaventures de deux clochards mendiants leur pain, deviennent combats de titans, livre de sagesse biblique ou fable légendaire. Les livres de celui que Romain Rolland nomma, dans une formule trop brève et réductrice, « le Gorki des Balkans », sont parus entre le milieu des années 20 et la fin des années 30, et certains d’entre eux évoquent un monde aujourd’hui défunt, mais ils restent brûlants. Ils ne sont pas devenus cendres, mais, pour qui sait lire avec un cœur conscient, toujours lumières pour les nuits de doutes ou de désespoir, flambeaux pour enflammer les âmes, feux grégeois et grenades incendiaires lancés contre toutes les « littératurailles ». Cette œuvre est encore assez vivante pour inciter à l’aventure et aux ruptures essentielles. Ses vrais admirateurs forment d’ailleurs comme une fratrie ou un clan tenu par l’initiation. Panaït leur a révélé des sentiments, des ivresses et des gouffres que les autres semblent ignorer ou avoir oublié. Il les a marqué à vie et ils ne sont pas sortis indemnes de ces heures de lectures fiévreuses, où leurs âmes se sont ressaisies, où ils ont parfois trouvé de nouvelles raisons de se révolter et d’espérer, de ne pas renoncer à vivre en homme libre et d’aimer la terre et ses sortilèges ; où ils ont entendu le chant barbare et tendre d’une voix unique et intemporelle.

Son génie est d’abord celui d’un homme qui a su rester fidèle à l’esprit de son enfance et de son adolescence. Il écrira dans Mes Départs, récit autobiographique de ses premiers voyages hors de Roumanie, ces mots révélateurs :

« L’enfant c’est le révolutionnaire. Par lui, les lois de la création se renouvellent et foulent aux pieds tout ce que l’homme mûr a édifié contre elles : morales, préjugés, calculs, intérêts mesquins. L’enfant est le commencement et la fin du monde ; lui seul comprend la vie parce qu’il s’y conforme, et je ne croirai à un meilleur avenir que le jour où la révolution sera faite sous le signe de l’enfance. Sorti de l’enfance, l’homme devient un monstre, il renie la vie, en se dédoublant hypocritement »

Les romans, les contes et les essais autobiographiques de ce vagabond roumain devenu écrivain français ont la force du feu

Nulle naïveté cependant, ni niaiserie ni guimauve, dans cette œuvre. Les premiers pas de Panaït Istrati dans ce monde ne furent pas ceux d’un petit-bourgeois bien dressé mais d’un gosse insoumis empruntant très tôt les chemins de l’aventure. Né le 10 août 1884, à Braila, port danubien à l’est de la Roumanie, Panaït est le fils naturel et unique de Joitza Istrati, paysanne roumaine, et du contrebandier grec Gherasim Valsamis. Lorsqu’il a neuf mois, son père est tué par des garde-côtes. Il sera désormais élevé par sa mère, à laquelle il vouera un culte malgré des relations orageuses et passionnelles, et par ses oncles, Anghel et Dimitri, paysans de Valachie qui lui légueront la richesse de leur culture orale, les légendes et les mythes d’un peuple encore archaïque. La première éducation du jeune Istrati se fera lors des parties de chasse où il les accompagne, découvrant les beautés de la nature sauvage et s’initiant à ses mystères. Baptisé dans l’orthodoxie, socialiste révolutionnaire dès l’adolescence, il restera pourtant toujours un enfant des bois, des champs et des rivières de son pays. Sa foi spontanée sera celle d’un panthéisme joyeux. Cette piété pour la terre et ses éléments le préservera des tentations du matérialisme et du spiritualisme comme des idéologies totalitaires qui cherchent à réduire l’humanité en formules abstraites. Il ne trahira jamais l’écorce du monde pour des nuées, des fantômes ou des idoles.

Le jeune Istrati, on s’en doute, sera rétif à l’instruction publique – « cette mégère qui prétend préparer à la vie et ne comprend rien aux âmes » – mais à l’âge de 14 ans, outre de longues fugues dans les forêts et les campagnes, sa passion deviendra la littérature. Il lit alors voracement et en autodidacte, se passionne pour Gogol, Tolstoï, Dostoïevski et les maîtres du roman russe, découvre Balzac et les classiques de la littérature française. Il sera désormais un adorateur de « la divine lettre, la belle lettre imprimée, la phrase concise d’amour et de vérité ». A cette époque charnière de son existence, alors qu’il ne s’est pas encore trouvé une vocation et exerce sans enthousiasme de petits métiers pour gagner difficilement son pain, il rencontre enfin l’ami de sa vie. Ce « frère d’arme et d’âme » se nomme Mikhaïl, noble russe qui après avoir été certainement mêlé à l’agitation révolutionnaire, a choisi de mener une vie de pauvreté et d’errance. Personnage énigmatique, parfois fuyant et misanthrope mais fraternel avec ceux qu’il a élu, cet homme sera l’un des maîtres du futur écrivain. Il l’initie à l’art et à la philosophie et lui apprend des rudiments de français et de russe. Durant une dizaine d’années, ces deux amis vont partir ensemble à l’aventure, sillonnant la Méditerranée orientale, vagabondant en Grèce, en Egypte, au Liban, en Syrie, voyageant clandestinement sur des cargos, persécutés parfois par des polices ...