« Les grands jazzmen sont les personnages les plus littéraires du XXe siècle. »

Marc-Édouard Nabe, Au régal des vermines, II, 4.

« Les romans ne tirent leur prestige que de l’échec des passions, mais justement : les passions échouent toujours. »

Drameille dans Les Yeux d’Ézéchiel sont ouverts de Raymond Abellio.

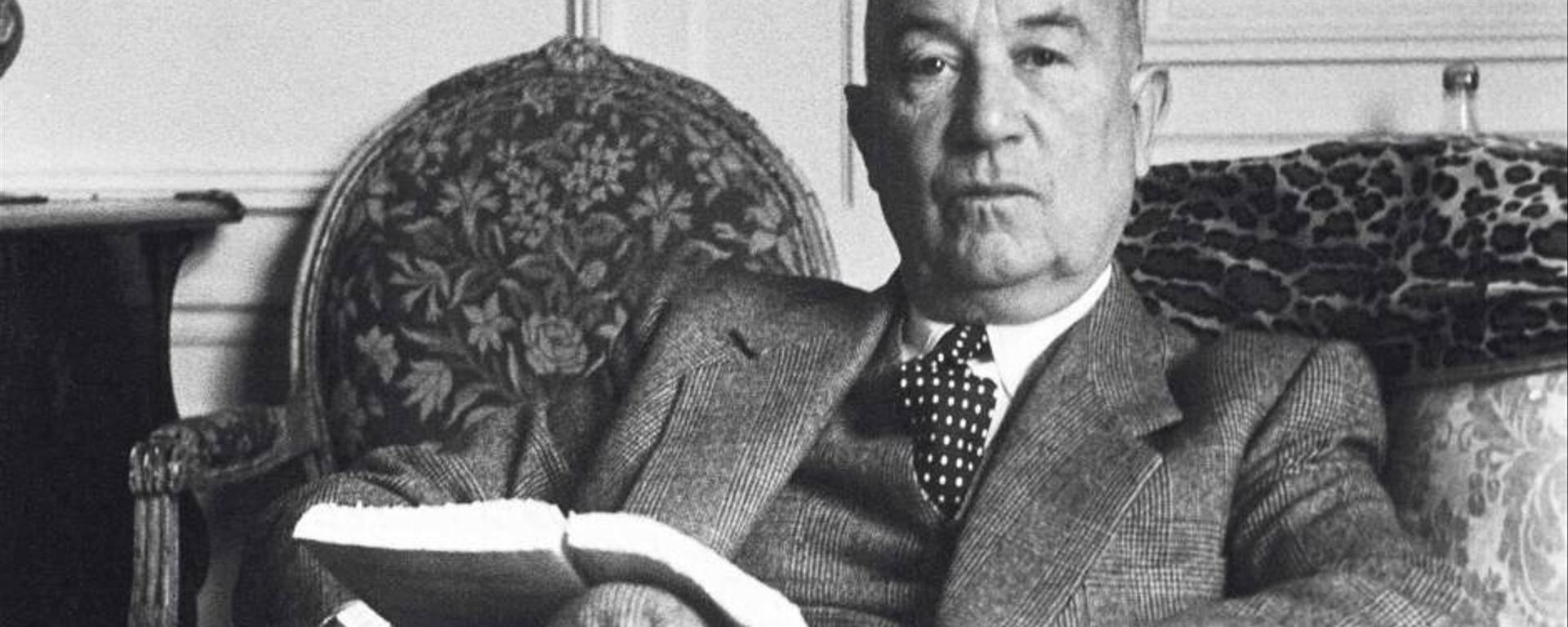

On présente souvent Morand par Céline, car Morand a quand même ceci de particulier, et Sollers l’avait bien remarqué[1] : il est le seul auteur français à avoir obtenu les faveurs des deux plus grands auteurs de notre langue au XXe siècle : Céline et Proust. Le second a en effet écrit une préface au premier recueil de Morand, Tendres stocks et le premier, écoutons donc ce qu’il disait, car Céline se chuchote et ne se raconte pas, dans une fabuleuse lettre à Milton Hindus du 11 juin 1947 : «[…] je dois confesser cependant que je trouvais Paul Morand de l’autre après-guerre, dans le genre, ’ « Ouvert la nuit », plus savoureux, plus costaud, bien mieux armé. Toute la différence du mousseux au champagne — de la masturbation laborieuse à la giclée franche. Paul Morand est le premier de nos écrivains qui ait jazzé la langue française — Ce n’est pas un émotif comme moi mais un satané authentique orfèvre de la langue. Je le reconnais pour un maître — comme Barbusse du Feu. » Tout est là : Morand est la femme qui se cache derrière le grand génie, celui qui a jazzé la langue ! C’est là que Céline est totalement redevable à Morand, sur le plan du style : dynamiter le français, ce n’est pas à la portée du premier venu. C’est pourtant la prouesse accomplie par Morand dans Ouvert la nuit, recueil de six « nuits », c’est-à-dire de six nouvelles où Morand pose les bases de son style.

La femme tragique

La meilleure de ces nouvelles, « La nuit écossaise ou l’innocente à Paris », comporte tous les éléments qui structurent la nouvelle morandienne : un héros très proche de l’auteur tombe amoureux d’une femme plus ou moins fatale, Marion Mac-Klem, adolescente de seize ans que le héros de la nouvelle tente de retrouver par tous les moyens après une nuit orgiaque. « Un mois après avoir perdu Marion, je vais fondre sur elle et la reconquérir par mon audace. » Cette nouvelle illustre également le pessimisme tragique consubstantiel à Morand dans la mesure où tout est déjà réglé d’avance, c’est-à-dire réglé pour rater, appelé à échouer.

La nuit écossaise illustre déjà le pessimisme tragique consubstantiel à Morand

L’histoire d’amour est une sorte d’ébat à crédit, qui ne peut s’éterniser, le plus souvent à cause de la femme. Ainsi parlait Anouilh, dans son Antigone : « Maintenant, le ressort est bandé. Cela na plus qu’à se dérouler tout seul. C’est cela qui est commode dans la tragédie. On donne le petit coup de pouce pour que cela démarre, rien, un regard pendant une seconde à une fille qui passe et lève les bras dans la rue, une envie d’honneur un beau matin, au réveil, comme de quelque chose qui se mange, une question de trop que l’on se pose un soir… C’est tout. Après, on n’a plus qu’à laisser faire. On est tranquille. Cela roule tout seul. C’est minutieux, bien huilé depuis toujours. » Pourquoi à cause de la femme ? Car on ne peut pas dire que Morand soit un grand féministe et la femme est toujours la raison de l’échec du couple : dans « La nuit écossaise », Marion est trop jeune et ne peut l’épouser (elle n’a que seize ans et conclut la nouvelle par ce mot sans appel : « Marry you ? Marry a Frenchman ? Obscene ! »), dans Hécate et ses chiens, la perversité de Clothilde entraîne à terme la rupture également, dans Le Flagellant de Séville (1951), Maria Soledad rejoint la révolution espagnole contre les armées napoléoniennes et commet implicitement l’inceste en préférant son frère à son mari don Luis, dans Lewis et Irène, son premier roman, c’est Irène qui reprend la première le travail et demande à Lewis de la quitter et l’on pourrait étendre la liste encore longuement. Quelle que soit la tournure de l’histoire, l’homme est toujours un amoureux torturé par une femme qui ne l’aime pas (Hécate) ou qui finit par se lasser de lui (Le Flagellant de Séville) et le pousse à la rupture, dans la plus grande douleur.

Quelle que soit la tournure de l’histoire, l’homme est toujours un amoureux torturé par une femme qui ne l’aime pas ou qui finit par se lasser de lui et le pousse à la rupture, dans la plus grande douleur.

Toutefois, il est un cas très spécifique et pas seulement en ce qui concerne le schéma du couple qui se déchire, thème de prédilection de Morand comme de son ami Chardonne. Il s’agit de ce Flagellant de Séville, qui propose notamment la forme la plus extrême de déchirement du couple puisque Maria Soledad, femme de don Luis pendant la guerre d’Espagne de Napoléon, en rejoignant la résistance, finit par prendre part à un attentat terroriste et est brûlée vive dans un wagon sous les ordres de son mari, qui ignorait sa participation à cette entreprise et qui n’apprend sa responsabilité qu’à la fin du roman en retrouvant le frère de sa femme disparue qui, étant résistant, l’avait entraînée dans son combat. Pour se punir de son irréparable crime, don Luis décide que tous les vendredis saints, il se fera fouetter jusqu’au sang pour expier son meurtre. Ici, les fautes sont donc tout de même partagées : c’est le départ de Maria Soledad qui entraîne sa mort (après tout, si elle n’était pas partie, elle ne serait pas morte) mais on ne peut décemment la tenir pour responsable de sa propre mort puisqu’elle luttait pour la libération de son pays et a été tuée par les forces de répression. Cette nouvelle approche du délitement conjugal est symptomatique de l’entrée, pour Morand, dans une nouvelle période de son œuvre.

L’Homme-que-l’on-ne-voyait-jamais-à-son-bureau-en-train-d’écrire

La fuite dans le temps

« Pourquoi allons-nous si vite, demanda-t-il, puisque nous ne nous rendons nulle part ? »

Jâli dans Bouddha vivant.

Nous avons dit que la première période se caractérisait, entre autres, par la vitesse. La vitesse et son éloge à l’orée du XXe siècle, rien de très particulier : nous avons déjà les futuristes pour ça. Mais Morand, lui, court et file parce qu’il fuit. On a envie de citer le champion d’endurance romain qui est rattrapé par Astérix & Obélix dans Les Jeux olympiques au beau milieu de sa course et Obélix qui lui demande si quelqu’un le poursuit. Mais comme nous sommes de fins lettrés drôlement sérieux, nous préférons laisser la parole à Hélène Morand (sa femme, à qui il donna une splendide dédicace, celle de L’Homme pressé) qui explique cela mieux qu’Obélix : « Ce qu’il y a de plus profond, de plus certain et de plus incompréhensible chez Paul, c’est son inaptitude au bonheur. D’où cette inquiétude, cette recherche, ce besoin d’être ailleurs. » Morand fuit donc sa propre tristesse ou plutôt sa propre mélancolie, car Morand est un grand désœuvré, il n’a jamais eu besoin de travailler ou alors ce fut dans une ambassade et il s’y ennuyait tellement qu’il en vint à tenir un journal intime (Journal d’un attaché d’ambassade, 1916-1917).

À contretemps

En 1943, Morand devient ambassadeur vichyssois en Roumanie (1943). Il vieillit et ralentit son rythme, passant d’une forme de narration rapide, novatrice, et qui sera, dans les années suivantes, portées aux nues par les Hussards (Nimier, Blondin, Laurent) à un récit plus conventionnel et posé. L’Homme-que-l’on-ne-voyait-jamais-à-son-bureau-en-train-d’écrire se met soudain à sortir des romans de quatre-cent pages, chose impensable il y a vingt ans. Ce sera ce fameux Flagellant de Séville que nous avons déjà largement évoqué. Michel Collomb, dans l’Encyclopédie de la littérature de la Pochothèque, parle de « roman à contre-courant », on a presque envie de dire « roman classique » voire « roman réactionnaire », tant Morand s’applique à écrire un récit digne de ceux du XIXe siècle. À l’époque du Nouveau Roman ou presque, Morand, lui, fait l’inverse et écrit comme Alexandre Dumas aurait pu le faire, les épées en moins et la cruauté en plus. Toujours à rebrousse-poil, c’est un Morand fatigué et déçu par la guerre, par la colonisation de l’Inde, par la fin de son monde, par son discrédit, qui refait surface.

À l’époque du Nouveau Roman ou presque, Morand, lui, fait l’inverse et écrit comme Alexandre Dumas aurait pu le faire, les épées en moins et la cruauté en plus.

Écoutons la voix fatiguée de ce vieux monsieur jazzy, cette voix qui ressemble à un mélange de Mauriac et de Jean-Pierre Léaud : « Avec mes yeux de sexagénaire, je regarde ce coin du monde où j’ai laissé ma jeunesse, souffert les pires années de ma vie. » Morand a soixante-cinq ans. À son âge, Céline écrit Nord, Proust est mort depuis huit ans. En 1968, Morand qui vient d’avoir quatre-vingt ans est élu à l’Académie Française au terme d’un scrutin compliqué, dont il donne le détail de manière un peu laborieuse dans le premier tome de son Journal inutile (qui, toute méchanceté et mauvais goût mis à part, porte bien son nom, malgré quelques fulgurances sur mille-sept-cent pages). Nous entrons dans la dernière période de sa vie.

Le vieil homme et la mort

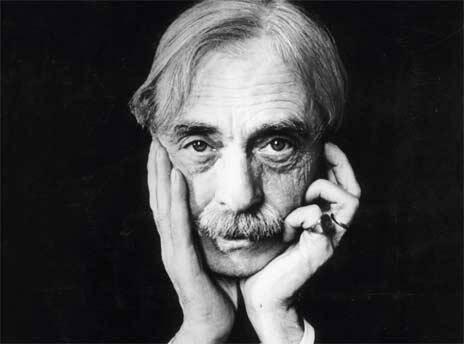

Lors de la mort de Nimier, la présence de Chardonne auquel il écrit « Il m’est arrivé une chose terrible : Nimier est mort » l’avait réconforté. À présent qu’il est seul, hormis sa femme qui s’est fracturée le fémur, sa seule consolation est de poursuivre une correspondance avec Chardonne qui n’est en fait qu’une recherche de soi. Cette quête du moi, du moi qu’il a toujours fui (et qu’il continue à fuir, déclarant que « n’écrire qu’à soi-même, c’est n’écrire à personne ») se présente comme une nécessité pour Morand de faire un bilan de sa vie à la veille de sa mort, alors qu’il est, comme disait Hugo, « au bord de l’infini ».

« “Nous arrivons tout nouveaux aux différents âges de la vie” dit encore La Rochefoucauld. En effet, à 79 ans, j’étais encore jeune ; soudain, à 80 ans, je fus vieux, en deux mois »

Journal inutile, 24 septembre 1968.

Il y aurait encore tant de choses à dire sur Morand. Je n’ai pas parlé du balancement de sa phrase, de ses descriptions de femmes, de ses titres, de ses poèmes, de son rapport semi-homosexuel avec Proust, de son amour infini pour Hélène, qui évoque fugitivement celui de Céline pour Lucette (toujours tout rapporter à Céline), de sa supériorité par rapport à Chardonne (lisez Claire et Ouvert la nuit à la suite, c’est flagrant), de ses métaphores modernes, de ses structures en flash-back, Mais cela a-t-il tant d’importance ? Il me faudrait tellement plus de temps, d’espace et de méthode. La question essentielle reste : peut-on, à la fin, lire aujourd’hui présentement toutes affaires cessantes PAUL MORAND ? Personnellement j’y arrive assez bien. Et comme dit très bien Drieu la Rochelle dans sa préface à Gilles, « En tout cas, c’est ainsi. Il ne reste qu’à dire “Pourquoi pas ?” ».

Bibliographie

- Rien que la terre et autres fictions voyageuses, Grasset, Cahiers rouges, 2006.

- Nouvelles complètes, t. I et II, La Pléiade, 1992.

- Romans, La Pléiade, 2005.

- Journal inutile, t. I et II, Gallimard, les Cahiers de la NRF, 2013.

- Paul Morand – Voyages, Robert Laffont, Bouquins, 2001.

- Pour plus d’informations, voir également l’excellente bibliographie du site Ouvert la nuit : http://ouvertlanuit.jimdo.com/bibliographie-critique/

[1] Voir à ce sujet les brillantes pages de Sollers dans Discours parfait, Folio, p. 383-404.

[2] C’est bien ce qui énerve Léautaud, l’éternel grincheux, qui note dans son Journal littéraire le 25 octobre 1937 « Il m’a opposé les écrivains d’aujourd’hui arrivant au succès, aux honneurs, à l’Académie, et qui sont des bourgeois, n’ayant pas à écrire pour vivre : Mauriac, Maurois, Montherlant, Morand, etc. »