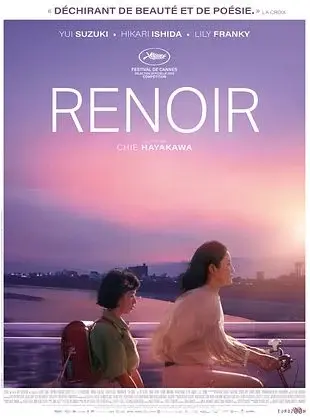

Après son premier film Plan 75, dystopie glaçante sur un programme d’euthanasie destiné à réguler une population vieillissante, la réalisatrice japonaise Chie Hayakawa poursuit son obsession morbide. À travers les yeux d’une enfant aussi lucide que perdue, Renoir offre une méditation flottante sur le deuil, à travers une succession d’esquisses à la fois tendres et désincarnées.

Pour qui pleure-t-on quand on enterre un proche, si ce n’est pour nous-même ? À 11 ans, pour apprivoiser l’idée de la mort imminente de son père atteint d’un cancer, Fuki met ses questions en poèmes sordides qu’elle récite devant sa classe. Prolongeant sa réflexion sur la mort, entamée avec son premier long métrage récompensé au Festival de Cannes 2022, Chie Hayakawa est revenue pour la 79ᵉ édition du Festival présenter Renoir en sélection officielle.

Avec ce deuxième long-métrage, la mort perd sa fonction de critique sociale pour se faire discrète, flottante, une affaire délaissée par la communauté. Essayant de trouver ses repères face à une mère absorbée par son travail dans une société japonaise des années 1980 à son apogée économique, Fuki n’a plus que ses rêveries étranges auxquelles s’accrocher.

Périphérie du trépas

Dans Renoir, Chie Hayakawa scrute la mort par petites touches, avec une patience picturale et une attention inédite. Se préparer à la mort semble être la seule chose sensée à faire, parmi l’enchaînement de situations tour à tour mystiques, embarrassantes ou ennuyeuses que le récit nous propose comme des tours de passe-passe pour tromper notre ennui. En résulte une impression d’un tissu d’idées non abouties et grossièrement articulées qui disent à la fois l’urgence de se projeter et l’absurde tentative de faire semblant de vivre quand d’autres ne le pourront bientôt plus. La mort, centre du sujet du film, n’est jamais convoquée qu’à la marge. Elle s’installe en latence et piège Fuki et ses proches dans un entre-deux dissonant.

Cloisonnés dans leur propre expérience silencieuse du deuil, chacun des personnages se cache derrière des frontières poreuses auxquelles il est rassurant de se tenir ; Fuki observe son père amaigri à travers le voile d’un rideau, la mère et sa fille cachent leurs maux derrière un écran de télévision qui les projette dans des imaginaires alternatifs. Chacun déambule ainsi le long de ces lisières et les solitudes se côtoient sans jamais transcender l’égoïsme de la souffrance. Quand Fuki se rend à l’hôpital voir son père, une dame âgée l’invite à tenir la main de son mari malade, probablement pour lui offrir l’illusion que ses petits enfants sont venus le voir. Mais ces gestes dérisoires ne sont qu’échanges de détresses fugitifs, et le film s’abandonne alors de nouveau à une esthétique de l’errance, dans la beauté suspendue de traversées de la ville ...