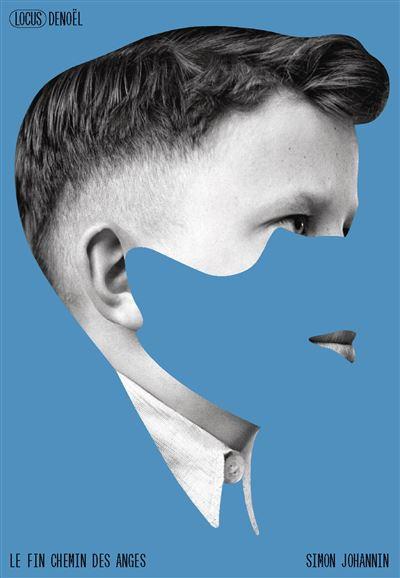

Nouveau roman de Simon Johannin, Le fin chemin des anges fait surgir des voix disparues, englouties sous le mutisme des siècles passés. À travers un narrateur aux pouvoirs étranges, médium ou simple écrivain, l’auteur arpente l’île du Levant et réactive son passé. Reclus dans le silence de la Méditerranée, Lucas est guidé par un écho lointain. Ce murmure impatient, c’est celui de Louis, un jeune maraudeur qui traverse les époques pour transmettre son histoire et celles des enfants qui, comme lui, ont été enfermés des années durant au sein de colonies pénitentiaires agricoles. Hommage aux oubliés du bagne de Saint-Anne, ce livre se noie parfois dans un lyrisme emprunté.

En cinq chapitres, Le fin chemin des anges superpose les temporalités. Zone militaire, domaine naturiste, ancien pénitencier pour mineurs… L’île du Levant réveille les imaginaires et les paradoxes. Envoûté, Lucas déambule dans les « petits pas » de Louis, cet adolescent au destin malheureux, scellé à la fin du XIXe siècle. Comme la mémoire, le paysage insulaire se stratifie. Derrière les « rires hédonistes des vivants » et « les blagues lubriques » de la caserne, les ruines du « bagne pour enfants » se laissent approcher en transparence.

« D’abord, il y avait le vent. Et puis le fin chemin qui montait escarpé entre les bruyères, et vous menait en haut, vous rapprochant du ciel et du plateau de l’île dont on fit votre enfer. »

Témoignage fantasmé, Le fin chemin des anges s’ancre dans un contexte bien précis. Le 2 octobre 1866, une mutinerie éclate. Des flammes surgissent de la révolte et avalent une dizaine d’enfants. L’île du Levant appartient alors à un comte, Henri de Pourtalès, qui a transformé ce petit bout de terre en une prison à ciel ouvert, avec le concours du Second Empire. L’objectif ? Officiellement, éduquer les jeunes « malfrats » – vagabonds surpris au mauvais endroit, orphelins malheureux ou chapardeurs du dimanche. Officieusement, exploiter leurs corps et les isoler, car jugés indésirables. La réalité se teinte de sévices répétés et de travaux forcés. Au labeur agricole quotidien s’ajoutent ainsi la malnutrition, l’humiliation constante et les violences physiques.

« Étrange est votre histoire de gamins sans attaches que l’on voulait sauver de leurs mauvais instincts, que l’on enferma ensemble et fit crever de faim. Étrange cette sous-traitance de la gestion de vos corps à de riches propriétaires qui, indemnisés par l’État pour chaque enfant détenu, cherchaient à faire de vous des bataillons rentables. »

Une écriture documentaire ?

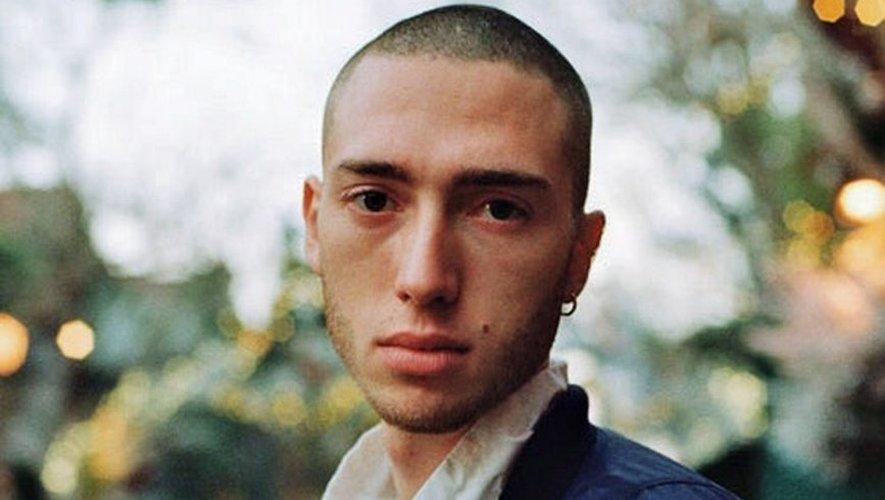

À travers la reproduction de matériaux factuels, le roman se teinte d’une dimension documentaire. Un corpus photographique introduit le récit : un bâtiment en ruine, le plan du pénitencier, un enfant mis au coin et la couverture du magazine Détective (1934), qui signe l’enquête du journaliste marseillais Louis Roubaud sur les « maisons d’éducation ». À cette iconographie bavarde vient s’ajouter la réplique de plusieurs lettres.