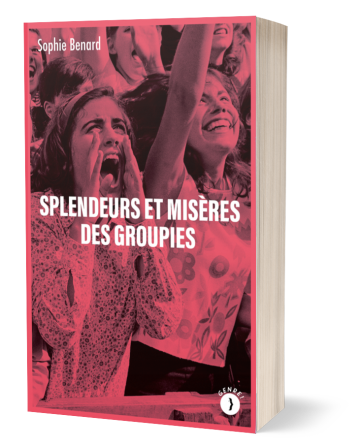

Victor Dumiot a rencontré le temps d’un café, ce dimanche 19 avril 2025 l’écrivaine Sophie Benard à Paris. Elle évoque dans son dernier livre Splendeurs et misères des groupies, le phénomène controversé et mécompris des « groupies ».

Victor Dumiot : Alors, pour commencer simplement, qu’est-ce qui t’a amenée à travailler sur les groupies ?

Sophie Benard: Il y a deux raisons. D’une part, un motif personnel. Je ne les fréquente pas directement, mais je les observe, je les lis beaucoup sur les réseaux sociaux : je savais déjà ce qu’elles représentaient, et je les trouvais très intéressantes. Et puis, aussi, une envie : celle d’écrire un texte féministe, qui engage des enjeux féministes fondamentaux, mais sans sombrer dans le désespoir. J’avais envie d’un texte qui contienne un peu de joie, d’espoir. Pas un texte, disons, frontalement sur les violences sexuelles, les féminicides – d’autres autrices le font déjà, brillamment –, mais un texte qui les traverse autrement, à partir d’un objet a priori plus léger.

Victor Dumiot : Qu’est-ce qui distingue un fan d’une groupie ? Il y a cette nuance sémantique très chargée.

Sophie Benard: La distinction, pour moi, est uniquement genrée. Ce sont en réalité les mêmes personnes : des individus qui aiment intensément quelqu’un ou quelque chose, et qui expriment cet amour. Mais lorsqu’il s’agit d’une femme, on l’étiquette immédiatement comme « groupie », et ce mot charrie une avalanche de préjugés – hystérie, sexualité débridée, irrationalité. Donc oui, ce qui distingue le fan de la groupie, c’est essentiellement le genre.

Victor Dumiot : Et tout ton essai explore comment le regard pèse sur les femmes qui désirent, qui vibrent, qui s’enflamment. Tu parles aussi des «roadies», ces personnages fascinants de la périphérie des concerts. C’est quoi un roadie?

Sophie Benard: Les roadies, ce sont les techniciens de tournée. Ils sont là pour le son, la lumière, parfois la sécurité. On parle de « roadies » parce qu’ils sont littéralement sur la route avec les musiciens. Et dans l’imaginaire collectif, ils font un peu partie du décor backstage, mais ils ont une vraie fonction – et, parfois, une aura presque mythologique… pour le pire.

Victor Dumiot : Dans ces tournées-là, et en particulier avec les groupies, les roadies deviennent une sorte de passeurs.

Sophie Benard: Oui, les groupies utilisent parfois leur corps comme monnaie d’échange pour négocier avec eux, pour tenter d’approcher le chanteur ou le groupe, ou simplement pour se sentir, par leur intermédiaire, plus proche de ceux qu’elles admirent.

Victor Dumiot : Donc ils font littéralement le pont entre la star et le corps désirant?

Sophie Benard: En utilisant ce corps, oui. Du moins, cela fait partie des mythes entourant les tournées et les groupies. À vrai dire, j’ignore si c’est (toujours) quelque chose de fréquent.

Victor Dumiot: Quand on pense à la starification ou à l’adoration, il y a une dimension religieuse qui affleure. Tu l’abordes d’ailleurs dans ton essai. Quel est, selon toi, le lien? Est-ce une forme de religion, cette passion pour la star? Et en quoi cela se différencie-t-il d’une expérience religieuse?

Sophie Benard: Edgar Morin utilise beaucoup cette analogie, et il n’est pas le seul, pour parler du rapport aux stars de cinéma. Mais depuis que les « fan studies » existent, cette idée a été un peu remise en question. On tend à considérer aujourd’hui qu’il y a plutôt quelque chose d’un ordre parodique. Évidemment, les groupies ne croient pas que la star accomplit des miracles ou que sa vie a une incidence directe sur la leur : ce qui est tout de même un fondement du religieux.

Mais la comparaison reste tentante. Il y a une forme d’adoration, de dévotion même. L’amour voué à la star est radicalement asymétrique, mais aussi extrêmement puissant. C’est un peu comme le sentiment amoureux : ça vous absorbe, ça devient obsédant, ça bouleverse. Et même si l’objet de désir est lointain et inaccessible, l’émotion est là, réelle.

Victor Dumiot : Il y a tout de même ce rapport au corps sacré. On se souvient d’une poignée de main comme d’une bénédiction. Enfant, je me souviens avoir refusé de me laver les mains après avoir serré celle de Lorie, dont j’étais absolument fan (mais je ne pouvais en parler à personne, encore moins à mes amis garçons, parce qu’ils se seraient moqués de moi). C’est une forme de consécration… Et presque de fétichisme.

Sophie Benard: Oui, c’est vrai. On est dans une forme de contact sacralisé, mais qui pourrait aussi s’entendre dans une logique amoureuse. Le simple fait de se trouver dans la même pièce, dans la même salle que l’objet du désir, peut suffire à bouleverser. Il y a quelque chose de l’ordre d’un vertige affectif.

Victor Dumiot : Que vient chercher la groupie ? Que poursuit-elle vraiment ?

Sophie Benard : Je crois que cela dépend profondément des parcours individuels : elles ne veulent pas toutes la même chose. Il y a des groupies qui cherchent une forme de reconnaissance, d’autres une intensité émotionnelle, un débordement des cadres ordinaires. Certaines veulent toucher à la légende, d’autres veulent simplement être là, dans l’expérience collective du concert. Ce qu’elles partagent, c’est un besoin d’exister autrement, en marge peut-être, mais ensemble, dans une forme d’intensité.

Mais globalement, j’ai l’impression que ce que recherchent les groupies, c’est avant tout une manière d’éprouver quelque chose de fort. Elles admirent, se plaisent dans ce sentiment, dans cette dévotion, qui est un sentiment extrêmement intense et qui charrie une foule d’affects. Elles aiment, tout simplement. Et c’est déjà beaucoup.

Je crois qu’elles cherchent l’expression, la possibilité même de ce sentiment. Et puis, elles cherchent aussi la joie, la distraction, un débordement du quotidien. Elles veulent simplement passer de bons moments.

Victor Dumiot : D’ailleurs, tu abordes ça dans la deuxième partie de ton livre, qui me semble plus optimiste. La première est plus analytique, critique même, avec une mise en lumière des stéréotypes misogynes, des assignations genrées, du regard patriarcal qui encadre l’image de la groupie. Mais ensuite, tu explores un versant plus lumineux, celui d’un processus de socialisation, voire d’émancipation.

Et il y a cette idée qui me touche particulièrement : celle de la groupie comme figure de l’adolescente qui fait, à travers la passion, une première expérience du sentiment amoureux. Est-ce que tu pourrais développer cela ?

Sophie Benard : Oui. La première partie est plus « pessimiste », en ce qu’elle établit le socle : pourquoi je choisis de parler de « groupie », et non simplement de « fan ». Le terme « groupie » est connoté, il est historiquement chargé de mépris, de suspicion, de misogynie. Il fallait donc poser ce cadre, pour mieux ensuite m’en écarter.

La suite du livre cherche justement à comprendre ce qu’il se passe vraiment, au-delà des fantasmes et des projections : notamment cette caricature de la nymphomane écervelée. On découvre alors une sociabilité très riche, une inventivité, des créations de toutes sortes. Il y a des amitiés, des réseaux, des formes de complicité. Des fanzines, des lettres, des textes, des carnets. Une culture. Et c’est là que j’ai commencé à voir que ces jeunes femmes s’appropriaient la passion à leur manière, parfois en l’esthétisant, parfois en l’écrivant.

Tu me parlais de la question de l’amour. Ce qui m’a frappée, c’est qu’en écoutant ces récits, en lisant ces archives, j’ai souvent vu les journalistes, qui sont presque toujours des hommes, projeter cette idée que les groupies sont toutes amoureuses, qu’elles rêvent d’un baiser, d’une nuit ou d’un mariage avec leur idole. Mais quand on lit vraiment ce qu’elles disent, c’est autre chose : « C’est comme un grand frère », « Il m’inspire », « C’est une présence réconfortante ». Ce ne sont pas des déclarations passionnelles. Ce sont des tentatives de nommer...