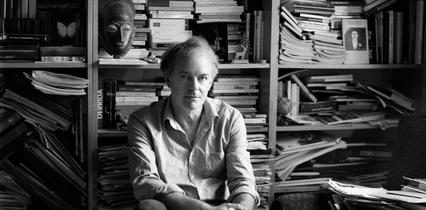

Révélé avec L’Entroubli (Le Tripode), Thibault Daelman s’impose d’emblée comme une voix à part. Entre précision du geste et douceur du regard, son premier roman est salué par la critique. Estelle Derouen l’a rencontré.

Estelle Derouen :Votre premier roman, L’Entroubli, vous plonge au cœur d’une rentrée littéraire dense et riche en rencontres. Comment vivez-vous ce moment?

Thibault Daelman : C’est effectivement intense, on bouge beaucoup ! On fait la rencontre de différents milieux, du plus prestigieux aux lectrices et lecteurs les plus exigeants, les plus blasés, les plus enthousiastes, les plus novices… Par « prestige », j’entends comme Victor Hugo « force d’illusions ». Faire cette expérience est déconcertant et en même temps c’est un tel bonheur ! Rencontrer les lecteurs est enrichissant, et c’est quelque chose que j’ai toujours voulu. N’ayant pas fréquenté le monde du travail, je n’ai jamais eu de collègues et tout d’un coup, je me retrouve très entouré et sollicité. Je mesure chaque jour dans le tourbillon la chance d’être soutenu par une maison d’édition si humaine.

ED :Vous passez de la solitude de l’écrivain à l’exposition la plus totale, et d’autant plus au regard de ce que vous racontez dans votre livre.

TD : Oui, je suis aujourd’hui amené quotidiennement à parler d’aspects précis de ma vie. Je vis pour ainsi dire la dimension autobiographique de mon livre. Presque tout est voué au partage. Au fond, je ne saurais jamais vraiment ma nature, si je suis solitaire ou non. Cela dépend des instants. Je suis tout autant solitaire que sociable, parfois simultanément. Dans cette confusion de tempérament, il n’y a pas matière à personnalité. Je suis en permanence ballotté entre un trop-plein de rencontres et un grand besoin de partage. Tout se mêle. Je me sens vidé et nourri.

ED :Est-ce qu’écrire sur soi, c’est faire un don de soi ?

TD : Oui, on peut dire ça, c’est surtout une forme de dépossession. Une fois que la vie est mise en commun, elle n’est plus un poids. C’est libérateur, sans pour autant être thérapeutique. Ça ne guérit rien, mais ça permet de mieux respirer. En amont du partage, écrire dissout les caillots. Certains souvenirs ont tendance à obstruer mon accès au présent et à l’autre. Que ces souvenirs soient joyeux ou violents, ils prennent trop de place et m’empêchent d’être suffisamment présent. Il n’y a que la littérature qui permette de fluidifier tout ça. C’est circulatoire.

ED :Vous ne lisez pas votre texte, vous le dites. En quoi le verbe « dire » vous paraît-il plus juste et qu’est-ce que vous ressentez dans ces moments de partage ?

TD : Je n’ai rien trouvé de mieux que le verbe « dire », mais je suis ouvert à toute autre proposition (rires). Le mot « récitation » revêt souvent une dimension scolaire ou religieuse. Réciter voudrait dire que je l’apprends par cœur et que je ressors le texte sans le vivre. « Dire », c’est partager et se faire véhicule du partage, être vecteur. Le corps et la voix libèrent ce qui est couché sur la page. À ce moment-là, la dépossession est effective, et elle se fait au présent. Elle se passe plus ou moins bien. Dire un texte, c’est le remettre dans la vie et le soumettre à ses variations. Cela me permet de renouer avec ce que j’ai pu écrire. C’est semblable au travail d’un musicien qui travaillerait en studio et qui aurait besoin de jouer in vivo.

ED :Que ressentez-vous au moment même de dire votre texte ?

TD : Je l’ai récemment dit au théâtre à Besançon pendant une heure, de tête. Cela a provoqué la remobilisation intime de tout un vécu. Cette tension entre intimité et partage, absence et présence, est mon juste rapport au texte et au silence. Quand j’écris, à force de travailler la langue et la mémoire, je m’absente. L’état d’entroubli se situe là. Or, quand je dis mon texte en public, je suis dans la plus grande introspection mêlée au plus haut degré de partage. C’est l’autre face de l’entroubli, celle que l’on peut éprouver ensemble.

ED :Cet attachement au dire nourrit-il votre écriture ? Influence-t-il votre manière d’aborder la langue ou le rythme du texte ?

TD : Je dis beaucoup mon texte pendant l’écriture. C’est à l’oreille que je sens s’il tient debout ou pas. L’oreille d’une tierce personne peut aussi être déterminante. Tout ça donne un autre rapport au texte, un écho sensible. Je ne me sens pas tellement différent d’un musicien.

ED :Vous aimez dire votre texte, mais quel rapport entretenez-vous avec l’objet du livre ? Est-ce pour vous une forme d’aboutissement, de trace, ou simplement une étape naturelle du travail d’écriture ?

TD : C’est vrai que c’est troublant d’avoir cette part de ma vie entre les mains et plus encore de la savoir dans d’autres mains. Je sais que le texte, çà et là, est lu, mais je n’ai le plus clair du temps aucune idée de sa réception. Si, quand je le dis, j’aime éprouver le texte avec l’autre, le livre, l...