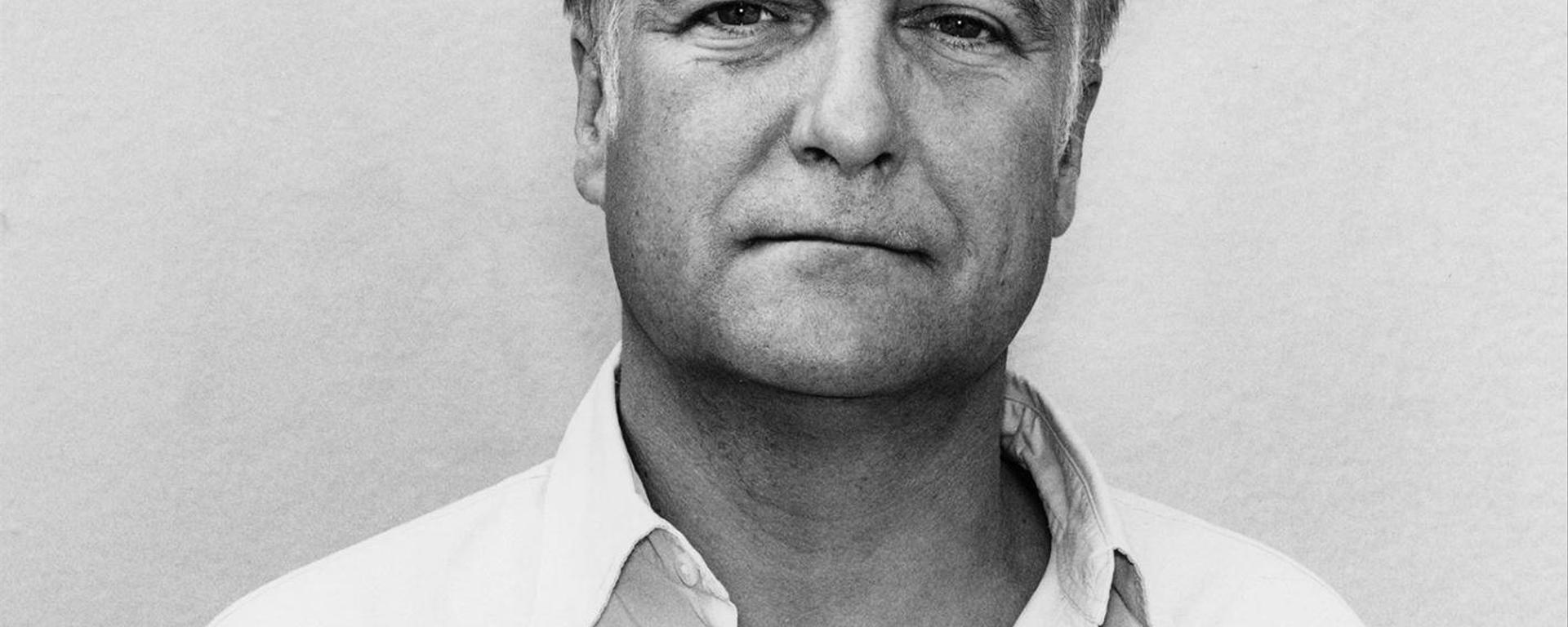

Que dire de l’écrivain Olivier Cadiot ? Zone Critique profite de la parution de son dernier ouvrage, Providence chez l’éditeur P.O.L. pour ébaucher quelques réponses.

Que dire d’Olivier Cadiot ?

Il y a de la complexité dans sa simplicité. / Il y a de la simplicité dans sa complexité.

Que dire d’Olivier Cadiot ?

Il ne change pas. / Il a déjà changé. / Peut-être, il ne changera pas de sitôt.

Robinson, sur le bateau d’Ulysse ?

Il en est encore à parler indéfiniment de lui-même ? À lui-même ? Ça fait déjà deux. Encore. Maintenant. C’est embêtant : il va falloir durcir le ton, l’aiguiser comme une lame, densifier le poétique. Noircir le poétique, c’est peut-être ça l’ultime acte contemporain ?

Il y avait encore beaucoup de blancheur chez les modernes.

Écrire un livre qui dépeint la blancheur de la modernité ? Un nid pour quoi faire (2007), un livre féroce où, installée à la montagne, une cour braillarde et cruelle embauche un conseiller en communication, pour hausser la popularité du gouvernement.

« Majesté, dit-il.

Le Frère du Roi, debout à sa droite, tenant une petite timbale d’argent, contenant du rhum, antidépresseurs pilés ? Anticoagulant ?

Buvez ça.

Grande table en épi, pyramide de choux à la crème, gâteau de macaronis, cheveux d’ange au miel, crêpes à tout ce qu’on veut, petit-déjeuner.

Mettez les informations.

Nous aimions la Radio autrefois, dit le Roi à la grande femme assise derrière lui sur un ployant de velours rouge, C’était il n’y a pas si longtemps la radio, l’interrompt la petite Duchesse, c’est vrai, oui c’était en ?

C’était quand ?

(Un nid pour quoi faire, page 9.)

C’est simple. / C’est complexe.

Écrire les errances d’un post-dandy dans le milieu de l’art ? Retour définitif et durable de l’être aimé (2002), avec désormais son cultissime lapin vert fluo qui traverse la campagne la nuit et répand ses lumières, en prélude, « indifférent à l’idée de son étrangeté, dans un halo brûlant, comme quand on ferme les yeux sur le souvenir de quelqu’un, signal dans la nuit noire, petit point.

Sage comme une image. »

(Retour définitif et durable de l’être aimé,page 9.)

Une histoire poétique ?

Poème / Prose

Une vieille histoire.

Écrire un livre, où un homme de chambre (à la Mirbeau ?) est embauché chez une vieille famille ? Le Colonel des Zouaves (1997) : manoir-et-jardin-au-bout-d’un-lac-et-une-cabane-au-fond-du-jardin ; et, à la fin (n’en soyez pas outré(e)), il y a au moins un mort :

« Je suis une miette dans les haies de laine verte, mon nom est truc, machin, Rob, je sais pas, je suis avalé dans les allées du paradis, je chante bouche fermée « Curieux’ / C’est pas une rose que j’touche / C’est toujours toi». Je n’entends plus rien. Je suis une miette dans les haies de laine verte, mon nom est truc, À gauche. Je suis une miette dans les haies de laine verte, mon nom est truc. A droite. Je suis une miette dans les haies de laine verte, mon nom est truc.

Je me demande vraiment à quoi et à qui sert

cette démocratie des sensations

moi j’pense ci

et moi j’pense ça

C’est fou cette idée

que les gens doivent donner leur avis

d’où ça sort ?

– On ne le sait que trop, dit l’invité inconnu.

C’est récent cette idée

il y a «d’l’âme partout »

on a plus qu’à faire voter poulets et canards

qu’est ce que vous fabriquez encore ?

— Qu’est-ce que vous fabriquez ? Je réalise très lentement que cette question s’adresse à moi. Déjà loin, perdu dans les allées de fibres rouges et vertes, presque arrivé au paradis central sans dépasser les bords, à cloche-pied.

Je suis une miette dans les haies de laine verte, mon nom est truc. Je suis une miette dans les haies de laine verte, mon nom est truc. Aveugle au milieu des tiges, je ramasse l’hypothétique cendre et sors. »

(Le Colonel des Zouaves, pages 22 et 23.)

Revenir à la quête de soi en sa seule solitude questionnante ? Un mage en été (2010), un livre qui imprime les premiers pas de l’autobiographie à travers la voix du narrateur de toujours : Robinson qui revient à la civilisation, fouille dans les armoires et les tiroirs, trouve des milliers de clefs, entremêlées les unes aux autres, – des vestiges du passé.

Des Mémoires ?

C’est complexe. / C’est simple.

À nouveau.

/

On s’éloigne.

En l’air.

On diverge.

Identiquement.

On plane.

Mélodiquement.

On se célestise.

Harmoniquement.

/

On plonge : / On refait surface :

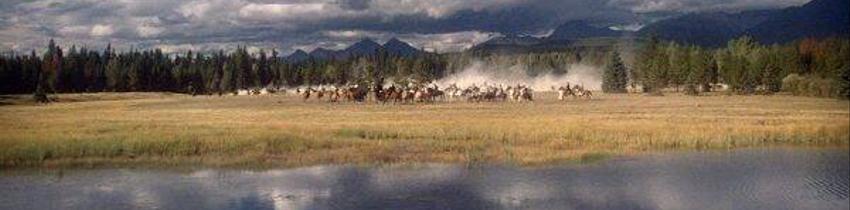

« Vu une photo dans le journal, en couleur. Une femme au milieu de l’eau, une rivière, un homme ? Elle a l’air bien, immobile comme ça, bras croisés. Elle compresse ses seins, cheveux mouillés, torsadés, courts, blonds. Ce qui est frappant, c’est son calme. C’est juste quelqu’un, au milieu de la rivière verte, point fixe dans le courant, on dirait qu’elle ne pense à rien, elle souffle, allez, on inspire. Et on expire, l’eau jusqu’à la taille, on fait barrage de son corps, comme ça. C’est beau à voir, deux rides d’eau s’accélèrent autour de ses hanches, elle a une moitié du corps au soleil, moitié au frais, c’est parfait. L’eau est verte, je suis allé vérifier dans une autre rivière cette valeur de vert. C’est approchant. L’appareil choisit le vert tout seul, le suffisamment bon vert. Cette image réussit à traduire ce que ressentirait n’importe qui planté là au milieu de l’eau. »

(Un mage en été, page 9.)

Rafraîchis, on se retrouve, à nouveau, à deux : le lecteur, qui se sait lisant un livre / l’écrivain, qui se sait en train d’écrire / l’écrivain est toujours son premier lecteur / le lecteur réécrit toujours le livre qu’il lit.

Comme une artiste-performeuse, qui ressasse à l’infini les performances possibles qu’elle pourra faire chez Gertrude Stein, un jeudi après-midi

« Images mortes ?

Est-ce qu’elle veut dire une accumulation de petites particularités, des petits ? des ? qui à force se solidifient, s’agglutinent jusqu’à devenir des statues, des monuments par hasard, comme la falaise d’Étretat ?

Quelque chose comme ça ?

Si je faisais une déesse de jardin ? en récitant des poèmes italiens très anciens à toute vitesse? une muse sur fontaine de lierre qui débite un listing de tour de contrôle ? vrrr, 212 Bx nord-nord-ouest yes-yes.

Une Diane ?

Fond de ciel Poussin à grands nuages, une antenne de radio en marbre ? un bouchon de radiateur, spirit of ****, si on se met dans l’idée de l’objet femme-industriel, cire perdue ? cafetière-femme, téléphérique-femme.

C’est trop compliqué.

Je peux transformer ça en une Action plus danseuse sportive, corps huilé, seconde peau lycra, cheveux rasés, épaules de nageuse au centre d’un lac, water-polo ? nage rythmique ? je fais des messages dans un tuyau de plastique, brrr, it’s cool tonight, cooooool, cold, cold tonight, brrr.

C’est faisable.

Il faut produire des minutes de bonheur en faisant marcher ensemble des choses qui fonctionnent d’abord très bien toutes seules, comme la première voiture est un composé de carriole, de machine à vapeur, de sangle de moissonneuse batteuse et de calèche en cuir.

Il faut faire ça vite fait bien fait.

Je suis préparée pour la vitesse, profilée vitesse, je suis à l’avant, elle chante, je suis une fée romantique, en avant, je suis électrique, mes neurones connectent à toute vitesse des éléments disjoints, je te parle à la vitesse du son, je me guide en te parlant, le va-et-vient des paroles me renseigne en permanence sur ma position, je suis préparée pour la vitesse, profilée vitesse, je suis à l’avant, comme un bouchon de radiateur en plein vent, corps huilé, épaules de nageuse au centre du lac glacé noir de tout ce qu’il y a à dire, lac zébré de milliers de pensées-éclairs, je glisse, je parle, j’avance »

(Fairy Queen, pages 64 à 66.)

Un contemporain qui sait jusqu’où aller trop loin ? / Un moderne qui ne sait pas jusqu’où aller trop loin ?

Ok, ça va.

Vacances.

On n’est plus chez Boileau, ici.

Peut-être, chez Cocteau : « Le talent fait ce qu’il veut. Le génie fait ce qu’il peut. »

Comme un instant de providence.

Quand Ulysse retrouve Hélène.

On se débarrasse de l’aliénation par l’autre maintenu face à soi en se délectant de sa seule présence avec soi : de l’amour.

De « L’art poétic’ »:

La vertu est si belle, que les barbares mêmes lui rendent hommage

Et Pierre qui n’est pas là

Le bleu, c’est ce qui me va le mieux

vous n’êtes pas gentilhomme, vous n’aurez pas ma fille

TOUT LE MONDE (stupéfait) : Oh !

Pourquoi n’aurai-je pas votre fille ?

Car vous n’êtes pas gentilhomme

Ah ? je ne savais pas

TOUS (étonnés) : Oh !

Je n’ai d’autre désir que de vous être utile

(à jamais, pour jamais.)

Ah ! que c’est beau !

devenir, rester, demeurer, vivre,

mourir, tomber

Il est impossible de partir. C’est

impossible »

(L’art poétic’, page 13.)

On y arrivera. Doucement. Progressivement. Et on se dédoublera. Encore. Tu commenceras alors à vouloir régler tes comptes : Robinson-Narrateur, qui se révolte et qui se confronte à son créateur, Galatée qui gifle Pigmalyon après l’avoir mordu à la lèvre, Faust qui chevauche Méphistophélès, des scènes de ménage satanico-comiques :

« 10. PROMENADE 428.

— Eh oui c’est ça.

— Quoi c’est ça ? Quoi ?

— Le bruit des feuillages obsédant [à voix basse]

— Hein ! qu’est-ce que vous avez dit ?

— Rien.

[3 pas de plus]

— Savez-vous que la campagne que vous voyez était recouverte par la mer !

— (…)

La preuve ces fossiles dans ce tas de pierre. NON pas là ! en haut… cherchez c’est ça, 2 millions AVJC. Et bien voilà la mer ! Eh oui dans ce petit bout de coquille ! le bruit des feuillages obsédant — Quoi ? Qu’est-ce que vous avez dit (…) quoi rien ? Mais je vous entendu dire quelque chose le bruit des feuillages obsédant. »

(Futur Ancien Fugitif, page 33.)

En attendant un instant de providence.

La béatification de l’ange déchu. / Le pardon à l’enfant prodigue.

Un instant de « Providence » :

« Reprenons. Un jour tu m’as abandonné. Je ne servais plus à rien. Tu m’as fait tout subir, et tu voudrais me congédier d’un claquement de doigts ! Tu crois qu’on peut flanquer dehors les lapins des laboratoires après une batterie de tests ? Tu t’es servi de moi pour fuir ton milieu, ton origine, ta famille, tes paysages, tes habitudes, tes relations. J’ai dû tout avaler à ta place. J’étais un concentré de tes drames. Un totem. Tu as accumulé sur moi tes excès, ton délire, tes visions, imaginant que tu allais en être débarrassé. Et tu voudrais me virer ?

Je ne vais pas lister ici tout ce que tu m’as fait subir. Je ne vais pas te faire le plaisir de citer les hauts faitsde Monsieur. Certaines personnes ont la maladie de vous parler toujours de la fête de la veille. Ils raconteront demain à d’autres les choses extraordinaires qu’ils auront vécues avec toi. Alors pas d’histoires, c’est trop décalé. Je pourrais facilement remplir un registre avec l’ensemble de tes actions placées sur des abscisses et des ordonnées, avec courbes, pourcentages, classements, simulations d’avenir, etc. Il y en a un par type de choses et d’événements. Mais je ne suis pas ton secrétaire.

(…)

« Tu n’as jamais parlé en ton nom. Et c’est maintenant que tu commencerais ? Tu me déguisais. Le valet de Casanova qui va au front à sa place. Merci de fabriquer mes mémoires ! Tu te souviens de ce type étrange qui t’avait attiré dans un château éclairé à la bougie et qui, dans une chambre, a jeté sur le lit à baldaquin un habit tressé d’or de son ancêtre Premier valet de la chambre du roi. En te faisant comprendre qu’il serait amusant que tu l’essayes. Je pourrais te ressortir un à un tes cauchemars. Mais on n’a pas le temps. »

(Providence, pages 19 et 20.)

Et, tu te diras qu’on n’a pas eu le temps. « Toi, Jeune Homme, tu te transformeras en Vieille Dame. » En négatif, la réversibilité performative du récit, entre le narrateur et lui-même / l’écrivain se (re)lisant / le lecteur découvrant une aventure extraordinaire / l’écrivain qui publie une extraordinaire aventure. Quitte, à relever ce défi génial : métamorphoser Lucien Rubempré en Jeune Fille qui veut réussir à Paris :

« Ça tourne et ça s’infiltre.

Il y a beaucoup de sas, de tourniquets : des escaliers mécaniques qui ne s’arrêtent jamais. On s’étonne de tout. Il y a des portes qui paraissent inutiles à première vue, une deuxième au bout d’un tout petit corridor ; celles qui se doublent d’une autre à l’entrée d’un bureau ou d’une salle de réunion. Certaines, ouvertes, sont les plus rassurantes ; on ressent une sensation de paix et de confort quand elles se referment doucement dans un clic impeccable — avec le son spécial des fermiers de laque des poudriers d’autrefois. »

(Providence, page 130.)

Que dire d’Olivier Cadiot ?

Il y a de la simplicité dans sa complexité. / Il y a de la complexité dans sa simplicité.

Que dire d’Olivier Cadiot ? :

« Pour ne pas laisser l’auditoire sur une note pessimiste, j’attaquerai une deuxième partie de ma conférence sur l’idée qu’il suffit de glisser dans sa poche un écouteur – et que, presque toujours, on le retrouvera emmêlé. Ça fait toujours redescendre les gens sur terre, ce type d’idée. Quelle détente – et pour le conférencier aussi. Et, tout en dessinant au tableau, je poursuis avec une voix plus basse : abandonné quelques instants, on le ressort enroulé sévèrement. On dirait un serpent avec ses nœuds complexes. On n’a rien fait, personne n’y a touché. L’araignée de plastique a fabriqué sa toile toute seule. Malveillance des choses ? Il en faut un peu quand même pour fabriquer en secret des nœuds aussi invraisemblables de griffe ou d’écoute double qui se serrent en pelote immédiate. Comment une chose pareille peut se produire à l’intérieur d’une poche sans intervention extérieure ? C’est peut-être une indication : la nature est un nœud. »

(Providence, page 230.)

Ulysse ramène Robinson à la civilisation.

- Providence, Olivier Cadiot, .O.L. 256 pages,16 euros, janvier 2015