Parfois, il semble qu’une cure psychanalytique cesse d’avancer. Il ne faut pas toujours en conclure que les choses ont déraillé. La pulsion de vie de l’analyste est une limite à la cure, mais une limite nécessaire. Elle évite au processus analytique de se changer en pratique masochiste où, littéralement, on « laisserait sa peau ». À travers cet article Benjamin Levy propose d’interroger les modalités de la relation entre l’analyste et le patient.

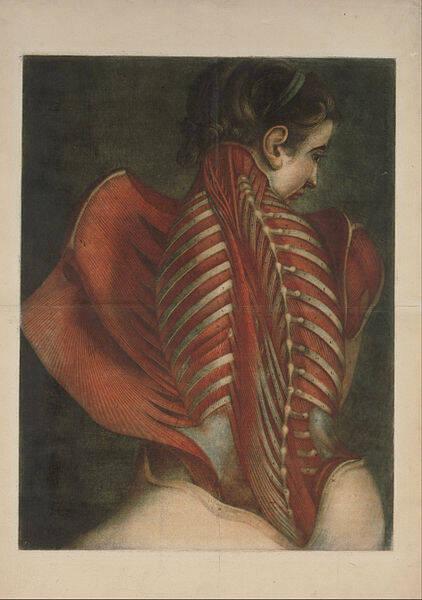

Écorcher un mot signifie le prononcer mal.

Lapsus.

Que je le sache ou à mon insu, je désire dire autre chose que ce qu’il faudrait déclarer ; en douce mon désir décide de prendre les commandes, s’arroge un droit à la parole, et je prononce un mot que je n’aurais pas dû.

De façon plus littérale, écorcher, c’est faire la peau, au sens de l’ôter à un animal, fût-il humain. Cet écorchage-là surgit à plusieurs reprises dans la théorie analytique. S’adressant à son ami et collègue Max Eitingon, Sigmund Freud écrit qu’après la guérison du patient, l’élucidation des motifs d’une névrose peut constituer « les nouvelles limites d’une thérapie réussie » pour aussitôt ajouter : « Avec un grand effort personnel, on pourrait peut-être dépasser ces limites, mais on y laisserait sa peau. »

Auparavant, Freud avait déjà mentionné la possibilité (ou le risque, peut-être) qu’un surplus de réussite théorique de la cure se change en orgie masochiste :

« On peut obtenir plus pendant la cure, mais alors il faut se tailler des lanières dans sa propre peau » déclara-t-il de manière assez tranchante, si l’on ose dire, à ses collègues de la Société psychanalytique de Vienne le 23 janvier 1907.

En quoi l’analyste s’auto-écorche-t-il en faisant une cure ? Sans doute en ceci qu’il y laisse une partie de son Moi.

Voilà qui est obscur. En quoi l‘analyste s’auto-écorche-t-il en faisant une cure ? Sans doute en ceci qu’il y laisse une partie de son Moi. En effet, le Moi est la partie du psychisme constituant une interface avec la réalité externe. Il est au psychisme ce que la peau est au corps : une zone de contact avec le monde. Freud alla jusqu’à écrire que le Moi serait une surface, réellement comme une peau psychique.

Pour rester à l’écoute de son patient, l’analyste doit oublier ce Moi, perdre contact avec la réalité, rompre avec l’expérience vécue au profit d’une prise en compte des singularités de son patient (fantasmes et désirs, pulsions et rêves ou plus généralement élaborations oniriques qui sont loin de la réalité). Mais s’il s’oublie davantage, s’il va plus loin, la perte du Moi devient un égocide. À trop suivre son patient sur la voie de l’inconscient, l’analyste tue son Moi. Il taille des lanières dans cette interface psychique.

Bien des années après Freud, deux psychanalystes, français ceux-là, semblèrent tailler dans le même cuir mais – différence notable – ils élargirent la focale en localisant ce phénomène chez un sujet en général, et non plus uniquement du côté de l’analyste comme Freud l’avait fait dans ses considérations techniques sur le déroulement de la thérapie.

Jacques Lacan dans ses Réponses à des étudiants en philosophie sur l’objet de la psychanalyse, interrogé à propos des moyens de « faire sortir quelqu’un de sa conscience », répondit en une belle prétérition : « Je ne suis pas Alphonse Allais, qui vous répondrait : l’écorcher. » En répondant ainsi, Lacan ne fit que prêter la parole à Allais : loin d’être en désaccord, il reprit à son compte l’idée qu’écorcher quelqu’un serait le faire sortir de sa conscience. Cela recoupe l’idée que le Moi est comme une peau assurant le contact avec la réalité externe. La conscience et le Moi seraient ici une même chose : une instance qui permet de rester accroché à l’expérience vécue dans le monde. Ôter la peau (écorcher) reviendrait à supprimer le Moi, donc à faire sortir quelqu’un de sa conscience.

Corps, peau, écorchage comme limite d’une cure et frontières de la condition humaine, ces thèmes furent repris, réexposés par Didier Anzieu à partir des années 1970 dans ce qui devint son livre Le Moi-Peau. On y lit une étude sur le mythe de Marsyas, un satyre écorché vif par Apollon. Puisque le Moi freudien est une projection de surface (la peau), l’écorchage de Marsyas reviendrait à un égocide, la fin du Moi par agression destructrice. Anzieu dépiaute le mythe pour montrer qu’il se compose de plusieurs mythèmes, des unités qui se retrouvent dans divers récits portant sur l’enveloppe du corps.

Il n’est pas impossible que l’infortuné Marsyas lui-même trouve un certain plaisir à l’exercice de dépiautage mythologique et symbolique : Théodor Reik raconte dans son ouvrage Masochism in Modern Man que l’un de ses patients prenait le mythe de Marsyas comme base d’un fantasme masochiste. Il y a donc plusieurs épaisseurs à ce mythe. Source d’inspiration pour de réels patients, il est aussi une source de savoir pour les psychanalystes.

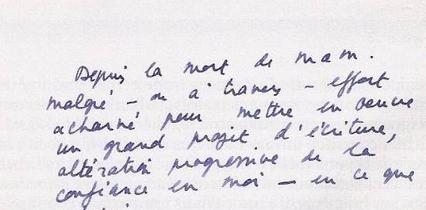

Entre l’analysant et l’analysé, à travers l’établissement de ce lien particulier qu’on nomme le transfert, une expérience insensée se répète. Telle est bien, à vrai dire, la trame la plus intime du lien transférentiel : il se compose de la répétition d’une expérience qui n’a pas encore gagné de signification. Qu’il s’agisse d’un deuil douloureux, d’un viol, d’un manque d’amour, d’une déception, de la plongée dans une solitude déshumanisante ou d’autre chose encore, cette expérience est traumatique en ceci qu’elle n’a pas encore été vécue émotionnellement. Il lui manque une mise en mots et les affects qui l’accompagnent. Avant d’être révélée, elle se manifeste à travers le prisme d’une répétition compulsive qui la met en scène de façon masquée, détournée.

Bien sûr, la personne concernée ignore ce qu’elle met en scène. Elle sait qu’elle souffre, parfois rien de plus. Cela la conduit à adopter des attitude ou des pratiques apparemment absurdes, irrationnelles.

Cette compulsion de répétition mit Freud sur la piste des phénomènes de masochisme psychique. Comment peut-il se faire que l’on répète ce qui est une source de déplaisir ? Pour répondre à cette question, Freud s’orienta vers la notion de pulsion de mort. La répétition est une forge pulsionnelle. Le premier office de l’analyste consiste à repérer la nature de ce qui se répète. Dans l’obscurité, une forme se laisse deviner. Une silhouette se découpe. Deuil ou solitude ? Rupture ou désamour ? Réussite trop éclatante qui suscite des jalousies ou échec humiliant ? Peu à peu, les choses se précisent.

L’interprétation, en psychanalyse, permet d’éclairer la subjectivité sous-jacente à la répétition et de mettre en lumière comment elle a partie liée au désir singulier. Il y a bien un souhait d’exprimer l’expérience traumatique restée insensée, pour s’en défaire. Parfois, il faut attendre longtemps pour laisser la répétition se manifester : alors on patiente jusqu’à ce qu’un symptôme se forme, et l’on procède à l’analyse du symptôme qui est comme la mise en scène de ce qui s’est passé dans un passé à demi-oublié.

Aussi longtemps que cette répétition à l’œuvre dans la vie psychique est source d’insatisfaction libidinale, de souffrance, l’interprétation poursuit son œuvre lente de détissage. Ainsi la cure permet-elle de dissoudre un symptôme après l’autre, au fur et à mesure de leur manifestation. Mais que la répétition cesse d’être perçue comme mortifère, source d’insatisfaction libidinale, de souffrance, et l’analyse s’arrête parce que l’analysant dit « au revoir » ou, sans rien dire, cesse de venir aux séances. L’expérience autrefois insensée a gagné un début de signification. Ses contours sont suffisamment nets pour vivre avec. Les émotions qui l’entourent on pu être éprouvées, vécues. Les attitudes déraisonnables, irrationnelles engendrées par leur persistance semblent désormais moins étranges, moins bizarres.

Il s’agirait de savourer le plaisir malsain de scruter la manière dont le traumatisme se manifeste.

D’un point de vue théorique l’on pourrait s’imaginer qu’il serait intéressant de pousser un peu plus loin l’étude de la compulsion de répétition, en se livrant à un exercice d’investigation indépendant de toute visée thérapeutique. On laisserait se répéter le vécu antérieur du patient sans égards pour son mieux-être. Il s’agirait de savourer le plaisir malsain de scruter la manière dont le traumatisme se manifeste. C’est là précisément ce que Freud assimilait à un dépassement des limites de l’analyse induisant l’auto-écorchage de l’analyste, qui serait le premier à en souffrir. Le plaisir qui en résulterait serait mortifère.

Que l’écorchage menace, d’après Freud, le thérapeute plutôt que son patient, voilà ce que Lacan traduit dans les termes suivants : les résistances à ce qu’une analyse se poursuive au-delà du nécessaire ne proviennent jamais du patient, elles prennent toujours leur source du côté du thérapeute. C’est grâce auxdites résistances que la thérapie reste orientée par la pulsion de vie vers l’innovation créative et la complexification – plutôt que par la pulsion de mort vers la répétition à l’identifique du traumatisme, la simplification, l’art pour l’art où la vie servirait la psychanalyse au lieu que la psychanalyse ne reste au service de la vie.

Les limites de l’analyse semblent donc se calquer sur les frontières de la pulsion de vie de l’analyste, qui fixe un terme au processus et l’empêche de se changer en un pur et simple exercice masochiste d’accumulation du savoir pour le savoir.

Un dernier mot. Il arrive qu’une cure s’enlise parce qu’un contrat implicite a été mis en place : « Nous parlerons de tout sauf du désir. » Côté analyste comme côté patient, il en résulte des existences entières sous perfusion (père-fusion !) analytique, avec une sorte de « dépendance » au transfert qui devient ritualisé, et dont le cadre se fige. Ce destin-là, traduisant une attitude phobique de l’analyste (ne pas faire de vagues, ne rien changer) omet de mettre en lumière les mécanismes troubles de la pulsion de mort et oublie de laisser l’analysant en proie aux tourments délicieux de la pulsion de vie. Semblable « ni, ni » où l’on évite chaque décision n’a simplement rien à voir avec la psychanalyse.

- Benjamin Lévy exerce comme psychologue et psychanalyste à Paris. Il est chargé d’enseignements à l’Ecole des psychologues praticiens.

Illustration : Dagoty, Muscles of the back