Grand Prix du dernier Festival de Cannes, on attendait beaucoup du nouveau film de Joachim Trier. Après Oslo, 31 août et Julie (en 12 chapitres), il vient encore mordre la fin de nos étés à pleines dents. Orfèvre d’un cinéma de l’intime qui dissèque sans jamais dénouer, il saisit cette fois l’infinie cruauté des rapports nucléaires, dans les jours mauves comme dans les heures bleues.

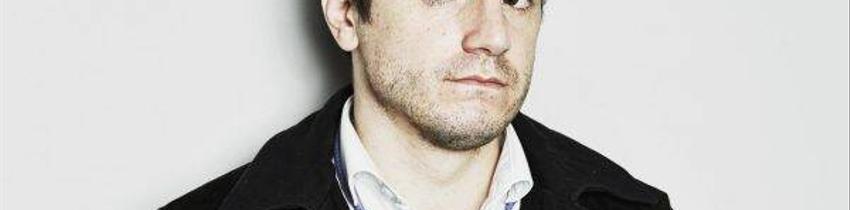

Au cœur de ce film-imbroglio aux sentiments contrariés et insolubles, une demeure – celle d’une famille dysfonctionnelle, où les « je t’aime » ne fusent pas. Architecture victorienne aux allures de maison bonheur, elle cristallise pourtant les origines du mal. Derrière la décoration soignée planent de nombreux secrets enfouis, des cris étouffés aux murmures chatouilleux d’anciens passagers, que le temps a tenté de glisser sous le tapis. Mais tout ce qui ne s’explique pas s’imprime et les murs fissurés ont des oreilles. Cette maison, c’est l’arbre généalogique d’une famille, celle que Gustav Borg (Stellan Skarsgård), propriétaire et réalisateur reconnu, a choisie pour y tourner son film-testament à forte valeur sentimentale. Via cette auto-fiction, il souhaite explorer son histoire, celle de sa mère Karen, suicidée par pendaison au milieu du salon familial, et, par effet domino, celle de ses filles, Nora et Agnès.

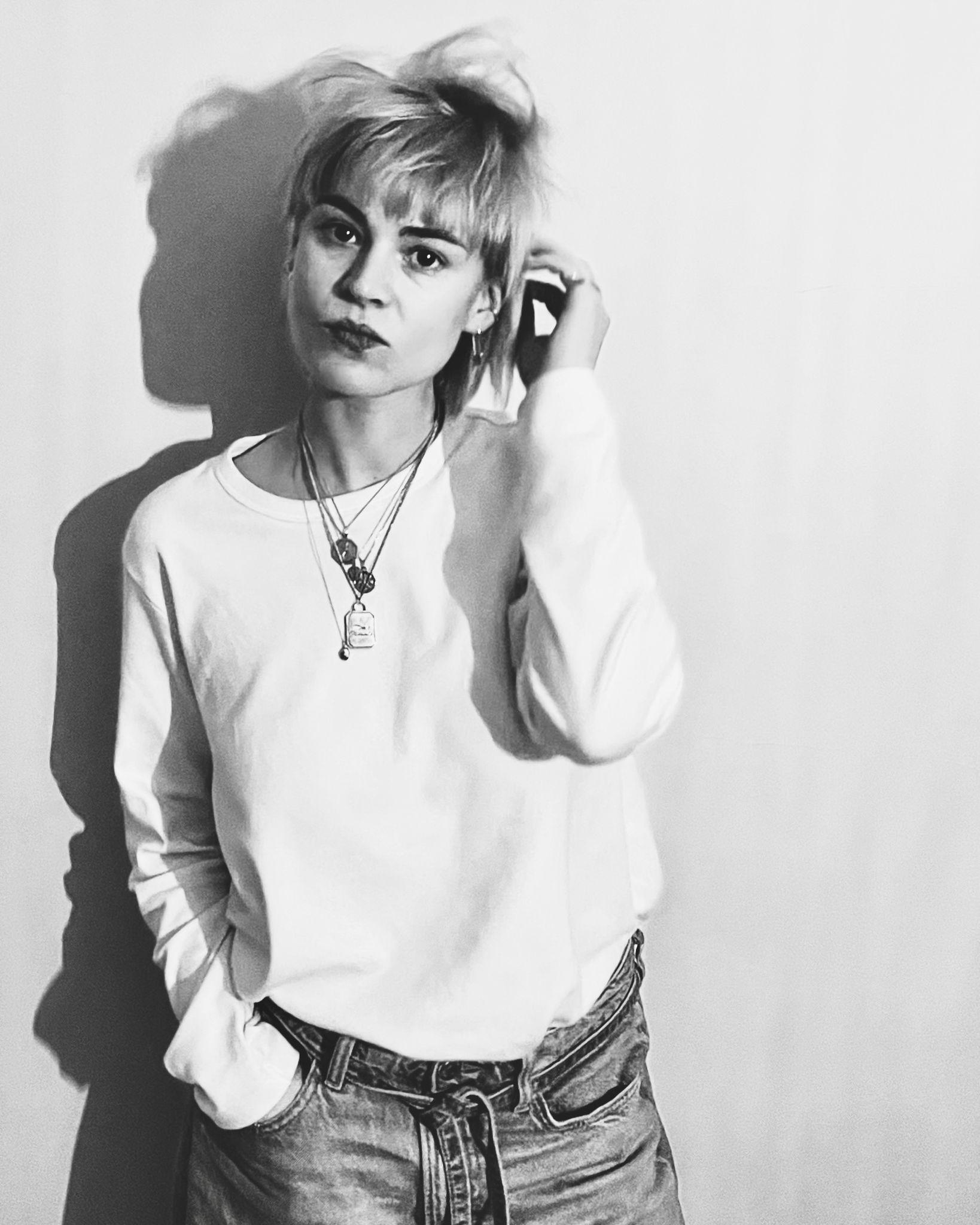

Si quelques années les séparent, une souffrance commune les rapproche : après avoir tenté de grandir dans l’ombre d’un père absent, les deux sœurs affrontent désormais le deuil de leur mère. Et, comme par instinct de survie, l’une est aujourd’hui historienne pour sonder l’histoire des autres et mieux archiver la sienne, tandis que l’autre est actrice de théâtre, préférant enfiler les masques pour échapper à ses propres ressentis. L’une des scènes les plus fortes du film retranscrit d’ailleurs cette fuite en avant des sentiments, avec l’élégance nonchalante propre à Joachim Trier. On y voit Nora (Renate Reinsve) pleurer les larmes qu’elle ne parvient pas à expier dans la vraie vie, sans que nous comprenions tout de suite qu’elle est sur scène et non pas dans son lit. Mais à mesure que la focale s’éloigne et que le plan s’élargit, l’envers du décor se révèle.

Ramifications passées

À la fois film dans le film et poupées russes familiales, cet hybride organique où se mêlent diverses références à Bergman et Tchekhov, questionne le poids de l’hérédité dépressive. Tel un ruban de Möbius empoisonné, cette mélancolie se transmet par filiation : Karen tient sa neurasthénie de sa mère, paralysée par les stigmates de la déportation, puis la lègue à son fils Gustav, qui la transmet à son tour à Nora, contre sa volonté. Cette tare, brillamment portée à l’écran par des scènes de reconstitution à double temporalité guidée par une voix-off, apparaît alors comme l’unique manière de renouer les liens manqués. Et si sur la forme, l’écho narratif installe une certaine distance, ce film lacrymal tout en retenu file l’éblouissement par sa sobriété.

Qui ne dit mot consent

Avec ses dialogues jamais sur-écrits et ses personnages jamais manichéens, Joachim Trier excelle dans l’art de la mesure et parvient à capter la fragilité dans les non-dits sans tomber dans le pathos. De plans larges en plans resserrés, la caméra reste pudique mais parvient à capter le magnétisme des regards, qu’ils restent fuyants ou se chargent d’émotion. Chacun·e navigue à vue dans une mer d’incommunicabilité, dont l’horizon est rendu clair par la réalisation ascétique. Sur cette eau, il y a d’abord Nora, jeune femme à fleur de peau devenue phobique de l’intimité et qui préfère coucher avec un homme marié pour être sûre de se maintenir à l’écart de tout engagement émotionnel. Puis, il y a Gustav, ce père absent qui cherche dans ses équipes de tournages la famille qu’il a sciemment désertée. Il a lui aussi le regard qui pen...