Crédit photo : Francesca Mantovani © Gallimard

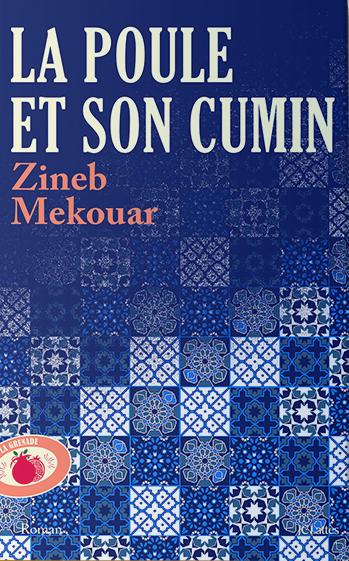

Dans son premier roman, La Poule et son cumin, publié chez les éditions JC Lattès en 2022, Zineb Mekouar raconte brillamment l’amitié de deux jeunes femmes que tout oppose dans le Maroc contemporain. Elle traite sans fard de problématiques fortes telles que l’identité, le rapport femme-homme, la violence sociale, ou encore l’avortement clandestin. Dès sa sortie, le livre est remarqué : en lice pour le Goncourt du premier roman 2022, il sort en poche chez les éditions Points et paraît en Italie l’année suivante. À l’occasion de la sortie de son deuxième roman, Souviens-toi des abeilles, à paraître le 2 mai prochain chez Gallimard, Estelle Normand a rencontré Zineb Mekouar, une autrice à découvrir absolument.

Estelle Normand : Votre premier roman raconte les destins de deux jeunes femmes issues de classes sociales différentes qui grandissent ensemble à Casablanca. Kenza est fille d’aristocrate et Fatiha est fille de bonne. Enfants, elles deviennent amies mais leurs chemins s’éloignent peu à peu. En quoi cette amitié était importante pour vous à raconter ?

Zineb Mekouar : Ce que je trouve magnifique dans un roman c’est qu’on peut parler de choses dures, graves, et de thèmes importants de manière engagée, sans jamais juger personne. Selon moi, c’est le propre de la fiction. Ayant grandi au Maroc, il y a plusieurs thèmes dont j’avais envie de parler, comme l’amitié ou l’enfance, en montrant aussi les injustices ou l’hypocrisie sociale qui peuvent exister là-bas (ex : le rapport au couple traditionnel, parfois un peu hypocrite, sans tendresse).

À travers l’amitié de Kenza et Fatiha, je me suis demandé à quel moment la société, avec toute sa violence, s’immisce dans une amitié enfantine. Quand on est enfant, on joue sans considération des classes sociales, normalement. Il y a une naïveté de l’enfance, une sincérité, qui ne tient pas compte de tout ce qui constitue notre identité d’adulte, les adultes se définissant généralement par leur métier, leur appartenance sociale. Ici, au contraire, cette amitié, presque sororale, est très pure.

EN : Vous décrivez merveilleusement la genèse de leur amitié dans cet extrait : « Les deux enfants finissaient toujours par s’endormir main dans la main, l’une s’approchant trop près du rebord du matelas, l’autre le nez écrasé sur le pied du lit. Elles restaient ainsi une bonne partie de la nuit – les doigts entremêlés et l’une, pour toujours semblait-il, plus haute que l’autre. ». Ce passage, particulièrement marquant, scelle leur attachement malgré une hiérarchie sociale établie. Pourtant, le « semblait-il » vient questionner cette hiérarchie.

ZM : C’est un de mes passages préférés. Avec ce « semblait-il », je voulais mettre en lumière, d’une part, le fait que le pouvoir n’est pas forcément chez celle qu’on croit. Fatiha a presque l’ascendant sur Kenza par son côté grande sœur. Oui, Kenza c’est l’aristo sur le papier, c’est celle qui a l’argent, qui est plus libre, en tout cas qui peut se libérer plus facilement, et pourtant, c’est Fatiha qui domine dans leur amitié. Cela montre comment une amitié peut déjouer la hiérarchie sociale.

Dans le roman, une dualité existe : la grande Histoire et l’intimité des gens. C’est ça qui est intéressant à mon sens : comment tout prend chair. C’est très beau. Les écrivains que j’admire, ce sont des gens qui sont capables de raconter la grande Histoire de manière charnelle. Par exemple, j’adore La vie devant soi, comme beaucoup de gens. Romain Gary arrive à mettre le lecteur dans les baskets de Momo et à lui faire comprendre de cette façon les problématiques sociales, historiques, politiques… mais aussi à toucher le lecteur. J’ai essayé de le faire à mon humble niveau.

EN : C’est réussi !

ZM : Merci. Et, d’autre part, j’essaie de donner une note d’espoir parce que le Maroc est en train d’évoluer malgré une rigidité réelle. Je pense que le problème vient surtout de l’éducation publique qui n’est pas assez bonne. Dès que les gens ont un peu d’argent, ils mettent leurs enfants dans des systèmes privés. Si tu veux t’en sortir, tu as intérêt à ce que ta famille ait les moyens. C’est profondément injuste.

EN : En parlant d’injustice, le roman s’ouvre sur une scène très forte, violente même. Fatiha est tombée enceinte par accident ce qui va la conduire à subir un avortement clandestin. Dès le premier chapitre « Bienvenue à Casa » (ça donne le ton !), on découvre alors l’état de soumission des femmes au Maroc. Vous situez cette scène en 2011, pensez-vous que la situation ait évolué en 2024 ?

ZM : Je suis très heureuse et fière du Maroc parce que je ne savais pas comment le livre allait être pris, j’étais un peu stressée et, en fait, ça a été très bien pris. Les lecteurs, les libraires, les journalistes, tout le monde me disait : « C’est bien de dire les choses clairement, crûment même parfois, parce qu’il y a une violence sociale. » Il faut savoir qu’il y a près de mille avortements clandestins par jour au Maroc, c’est hyper violent. Comme la hchouma, la honte, qui fait qu’on ne veut pas voir, mais il faut arrêter ça. C’est une injustice sans nom pour les femmes parce qu’elles n’ont pas le droit d’avoir de relations sexuelles hors-mariage et elles ne peuvent pas non plus avorter, c’est une double peine.

En revanche, je suis assez fière que le roi ait demandé récemment à ce que des propositions soient faites dans le cadre d’une future réforme de ce qu’on appelle la Moudawana, le code de la famille au Maroc. J’espère que le droit à l’avortement fera partie des changements. Je sens une volonté politique de rééquilibrer les lois avec la réalité des mœurs au Maroc, beaucoup plus ouvertes et libérées.

EN : Vous dépeignez un rapport violent entre les femmes et les hommes. Beaucoup de scènes, sexuelles notamment, sont assez crues, était-ce un parti pris ?

ZM : Oui, tout à fait. C’était dur pour moi d’écrire ces scènes de sexe parce que je me disais « Mon Dieu, mon père va lire, mon grand-père… ».

J’ai dû dépasser l’auto-censure car je voulais montrer, par la violence de l’écriture, la violence sociale et la violence que subissent les femmes.

C’est un roman qui traite de problématiques très graves. Je parle des femmes qui subissent et de la frustration des hommes. Une société où la femme est soumise, c’est une société où l’homme a une définition toxique de sa virilité.

Il existe une frustration latente des hommes parce qu’il y a ce tabou sous-jacent des relations sexuelles qui ne seraient pas acceptées. Les forces de l’ordre peuvent te demander ton acte de mariage si tu prends la main de quelqu’un dans la rue au Maroc. C’est très vicieux parce qu’elles considèrent que, comme les relations sexuelles hors-mariage sont interdites, les signes de tendresse révèlent ton désir. C’est absurde. Heureusement, c’est de moins en moins le cas.

J’avais aussi envie d’écrire sur la violence de l’avortement et de la domination. Ces scènes violentes étaient donc un parti pris parce qu’il fallait que ça heurte. C’était nécessaire du fait du sujet du livre.

Une société où la femme est soumise, c’est une société où l’homme a une définition toxique de sa virilité.

EN : Par ce biais, on comprend aussi la réalité des femmes au Maroc.

ZM : Surtout quand tu veux sortir de ta condition. Par exemple, Fatiha a une sorte de volonté un peu malsaine de reprendre le pouvoir sur Kenza quand elle couche avec Karim, le petit-ami de Kenza, mais aussi, peut-être, une envie de s’en sortir par un mariage. Même si, pour Karim, il n’en est pas question. C’est un réel fléau au Maroc. La frustration masculine étant assez forte, comme le devoir, pour des hommes de la bourgeoisie, de sortir avec une fille de bonne famille, certains passent alors leurs désirs sur les petites femmes de ménage. C’est dégueulasse mais très répandu. Là, on voit que la société dysfonctionne.

EN : Une autre problématique est prégnante dans votre livre, celle des langues. Est-ce que, selon vous, la langue participe à la construction de l’identité ?

ZM : Oui ! Ça c’est sûr. La langue est un personnage à part entière dans La Poule et son cumin. C’est un marqueur social et identitaire. Le fait que Fatiha ne se permette pas de parler français devant Kenza et qu’elle ne lui réponde qu’en arabe, alors qu’elle parle très bien français, est une sorte de soumission presque inconsciente. Dans le livre, la grand-mère l’a bien vu et elle encourage Kenza à lui enseigner le français. La grand-mère sait que, pour que Fatiha ait sa chance, il faut qu’elle maîtrise la langue du pouvoir, en tout cas, la langue des élites. Mais c’est en train de changer. L’anglais prend de plus en plus de place, dans une volonté de s’émanciper de la France, et les langues officielles sont l’arabe classique et le berbère, l’amazigh. Mais le rapport à l’identité est un peu faussé car, après le Protectorat, on a voulu montrer que notre langue était l’arabe classique alors qu’en fait la langue du Maroc c’est la darija, un arabe qui a été remodelé par des influences d’autres langues.

EN : Cela me fait penser à la scène du grand-père de Kenza qui la fustige presque parce qu’elle chante « Douce France ».

ZM : Je voulais montrer à travers le grand-père ce mouvement d’arabisation qu’il y a pu avoir à un moment au Maroc. Mais, comme personne ne parlait l’arabe classique, ils ont dû ramener des profs de Syrie ou d’Égypte que les gens ne comprenaient pas, ça a été un carnage !

Dans le livre, Kenza a la culpabilité de se sentir étrangère dans son pays. Quand elle revient à Casablanca, après ses études en France, elle ne se sent pas à sa place. Ce n’est que lorsqu’elle entend à la radio des émissions en arabe dialectal qu’elle se sent à sa place. Pour moi, la darija c’est une identité commune, un symbole.

EN : Concernant ce besoin de trouver sa place, quand Kenza arrive en France, elle subit le rejet voire le racisme de certaines personnes. Comme elle, vous avez fait des études en France dans de prestigieuses institutions, je me demandais si vous aviez vécu cela ?

ZM : Je me suis inspirée un peu de mon expérience personnelle, j’ai pu connaître une curiosité étrange (« tu bois, tu ne portes pas le voile, tu n’es pas si soumise… »), pas méchante mais désagréable à la longue. Mais je me suis surtout inspirée de l’expérience de certains de mes amis qui ont pu subir du racisme parce que plus mates de peau que moi. Ça existe et c’est de pire en pire à cause de la peur de l’étranger, d’une diabolisation de l’Islam, des Arabes, et d’un antisémitisme croissant. La France est dans un état de peur donc elle a besoin de boucs émissaires. Quand on vient du Maroc, on ne s’attend pas à ça. Il y a une idéalisation de la France et des valeurs françaises. On ne s’attend pas à une sorte d’assignation à résidence.

Selon moi, ce n’est pas un rejet total, c’est plus un racisme ordinaire. Et une ignorance surtout. Trop souvent, on confond le Maroc avec le reste du Maghreb. D’ailleurs, j’ai fait exprès de choisir un titre qui est purement une expression marocaine qui n’est ni arabe ni maghrébine. C’est de la darija, le dialecte propre au Maroc. En France, on sent que l’Afrique du Nord, ce n’est pas si important. Comme si les anciennes colonies étaient une question périphérique, alors que c’est faux et que c’est même, je pense, fondamental de les comprendre pour vivre mieux ici. C’est en cela que la littérature peut aider au vivre-ensemble car on apprend, grâce aux émotions qu’on ressent tous, que l’autre c’est un peu soi-même.

Par rapport à Kenza, elle est quand même privilégiée, elle est intégrée. Le seul couperet c’est la loi qui l’oblige à quitter la France. Comme elle a grandi au Maroc, son identité est solide. Mais, pour ceux qui sont nés ici et qui, depuis qu’ils sont petits, subissent cette ignorance, ça doit être vraiment violent. Et je trouve ça triste en fait.

EN : Vous dites que Kenza est intégrée mais, finalement, elle ne trouve sa place nulle part parce qu’elle doit quitter la France et, quand elle revient à Casablanca, on lui fait comprendre qu’elle n’est pas intégrée dans la société marocaine traditionnelle.

ZM : En tout cas, elle est intégrée en France en termes de valeurs et de liberté. En fait, la société rattrape Kenza et Fatiha différemment. Pour Fatiha, la société la rattrape de manière très brutale et physique, puisqu’elle tombe enceinte contre les lois. Elle a honte et, si elle ne trouve pas d’argent et de réseau, elle est foutue.

Il existe des histoires horribles de jeunes filles qui se suicident après des viols.

C’est pour ça qu’il faut absolument que ça change.

La société rattrape en effet Kenza en France puisqu’elle est expulsée à la fin de ses études à cause d’une circulaire (qui a ensuite été abrogée). Quelque part, ce statut de vulnérabilité que Fatiha vit au Maroc, elle, elle le vit en France à cause de son statut d’étrangère dans un climat qui est xénophobe ou, en tout cas, sceptique. Mais, au Maroc, la société la rattrape de manière plus insidieuse dans son envie de sortir des carcans. Alors qu’elle veut être libre, la société la remet dans les rangs. Cela pose la question de savoir à quel point une société, qui est encore très tournée vers la communauté, accepte ou non que tu fasses ce que tu veux en tant qu’individu. Encore une fois, c’est en train de changer. En France, on est presque trop individualistes parfois.

EN : Vous considérez-vous comme une autrice engagée ?

ZM : Oui. Pour moi, l’écriture c’est une façon de s’engager, de porter sa voix. Un de mes grands héros, c’est Camus.

Les injustices, c’est là que je puise ma volonté d’écrire.

Les injustices sur l’enfance, l’égalité femme-homme, l’écologie, la transmission… Mon deuxième roman est centré autour de la transmission. Les romans que j’ai envie d’écrire sont des romans engagés.

Pour moi, l’écriture c’est une façon de s’engager, de porter sa voix.

EN : Dans votre livre, les parents sont absents. Pourquoi ?

ZM : J’ai fait exprès de sauter une génération car les deux qui m’intéressaient étaient celle qui avait vécu la fin du Protectorat au Maroc et l’actuelle. Pour l’anecdote, quand j’ai commencé à écrire, les parents de Kenza existaient mais, rapidement, je me suis mise à bloquer. Comme le livre s’ouvre sur des scènes hardcore, violentes sexuellement, l’image du père me bloquait, je pense. Donc j’ai tué les parents ! (rires) Et, bien plus tard, au moment de la sortie du livre pendant le lancement à la librairie L’Arbre à Lettres à Bastille, le libraire m’a fait remarquer que beaucoup de primo romanciers tuent les parents. Sûrement pour se libérer inconsciemment de leurs propres parents, pour pouvoir vraiment écrire ce qu’ils veulent. Les parents représentent l’autorité, surtout le père. Et, souvent, l’écriture d’un premier roman est difficile parce qu’il y a un rapport intime à l’écriture.

EN : Votre rapport à l’écriture a-t-il été différent pour votre deuxième roman ?

ZM : Oui. Dans Souviens-toi des abeilles, je traite justement des parents. C’est une histoire de transmission. Là c’est un trio masculin : le grand-père, qui est apiculteur, le père et le fils. La place de la mère est aussi très forte, car liée à un secret de famille. J’évoque également le rapport à la terre, en faisant en creux un parallèle avec la mère, dans leur côté nourricier. L’un des fils rouges est cette question : est-ce qu’on peut sauver ses parents ? Sa mère, surtout… et que faire, face à l’impuissance ?

C’est un roman plus court que le premier, c’est une sorte de conte dans le Sud du Maroc. Je l’ai trouvé plus dur à écrire, peut-être à cause du rapport aux parents. Et, bizarrement, il est bien plus intime que La Poule et son cumin qui parle de ce que je connais, même si c’est une fiction. Là, c’est un petit garçon qui vient du Sud d’Agadir, dans un petit village avec un savoir-faire et un rapport à la nature particuliers. Ça n’a rien à voir avec ma vie. Je suis d’ailleurs allée là-bas pour enquêter.

EN : Comment décririez-vous votre deuxième roman ?

ZM : C’est un livre lumineux, littéralement, avec beaucoup de chaleur et de soleil.

EN : C’est un livre parfait pour l’été !

ZM : Oui. Ça raconte le bourdonnement des abeilles qui laisse place au silence. Les abeilles meurent parce qu’il n’y a plus d’eau. Le lecteur retrouvera le rapport à l’enfance et la question de la violence sociale. À cause de la mort des abeilles, et d’un secret de famille, le père va devoir partir en ville, mais comme il ne parle pas la bonne langue et qu’il n’a pas les bonnes relations, ça va être problématique pour son fils et lui. Tous les enfants des rues, c’est un des plus gros fléaux au Maroc. On parle aussi de l’absence d’une mère… et cette absence est en soi une présence qui sous-tend tout le livre.

EN : Les enfants des rues étaient déjà présents dans votre premier roman avec les enfants qui vendent des chewing-gums au feu rouge. J’ai trouvé cette scène très forte.

ZM : Oui, c’est quelque chose qui m’a marquée. Quand j’étais petite à Casa, à chaque fois ça me heurtait. On avait le même âge, je me disais que j’avais de la chance d’être de ce côté-ci de la vitre. Je pense que le rapport au monde de l’écrivain est très proche de celui qu’on a quand on est enfant. L’écrivain, comme l’enfant, a cette perméabilité à la violence, aux injustices. L’écriture est une façon de digérer le monde.

L’écrivain, comme l’enfant, a cette perméabilité à la violence, aux injustices. L’écriture est une façon de digérer le monde.

EN : Pour finir cet entretien, comment êtes-vous arrivée à l’écriture ?

ZM : Grâce à ma grand-mère. C’est elle qui m’a donné envie d’écrire parce qu’elle avait un vrai rapport à la littérature. Elle a fait un master de lettres, littérature française, au Maroc. Elle avait plein de livres de littérature classique dont Le Spleen de Paris, qui figure dans La poule et son cumin. Quand je gribouillais des histoires, elle me disait que c’était formidable donc j’ai eu envie de continuer. Je lui ai d’ailleurs dédicacé mon premier roman et j’ai gardé son surnom : Mamizou.

Et aussi, parce que je suis tombée amoureuse de Baudelaire quand j’avais dix-sept ans, c’était presque maladif.

EN : Pensez-vous écrire un jour un recueil de poèmes ?

ZM : Oui, j’aimerais bien. Pour le moment, j’écris des poèmes surtout quand j’ai des pulsions d’écriture, notamment en voyage. Je vois la poésie comme des photos d’instants. C’est un souffle différent du roman.

- MEKOUAR Zineb, La poule et son cumin, Lattes, 2022

- MEKOUAR Zineb, Souviens-toi des abeilles, Gallimard, 2024

- Crédits photos : Francesca Mantovani