Qu’est-ce que le réel au cinéma ? Si tout film repose sur un dialogue entre réalité et imaginaire, cette tension est au cœur du festival Cinéma du Réel. Entre rencontres, projections et réflexions sur la nature même du regard cinématographique, cette édition a exploré, sous toutes ses formes, les multiples manières de donner à voir le monde.

À la question « Quel est votre documentaire préféré ? », James Benning, réalisateur de little boy, lauréat du Grand Prix du Cinéma du Réelcette année, répond avec malice : Titanic, saluant son « remarquable travail documentaire sur le mauvais jeu d’acteur ». Puis, plus sérieusement, il ajoute : « Tous les films sont des fictions. »

Le Cinéma du Réel porte bien son nom : il rassemble des œuvres qui interrogent notre rapport à la réalité. Documentaires, films expérimentaux, hybrides, chaque sélection explore, à sa manière, la porosité entre réalité et mise en scène. Mais le festival est aussi un lieu de retrouvailles. Cette année, j’y ai croisé un cinéaste américain, un critique portugais, une professeure brésilienne : tous ont traversé des continents pour être là. Leur présence m’a rappelé combien la distance nous sépare au quotidien, parfois atténuée par l’illusion de proximité tissée par la mondialisation numérique. Phuong Thao Nguyen explore ce sentiment dans First Light, un chant d’exil où la réalisatrice met en parallèle la difficulté des fleurs asiatiques à s’épanouir sous le climat allemand et sa propre expérience d’expatriée, marquée par des liens familiaux maintenus à distance, derrière un écran.

Ce qui m’a le plus frappé dans les films que j’ai vus, c’est précisément cette question de la distance : non seulement celle qui sépare la caméra de son sujet, mais aussi celle qui existe entre le cinéaste et son propos, entre le spectateur et l’image, entre le réel et sa mise en scène. Filmer suppose toujours une prise de position : quelle proximité adoptons-nous face au monde ? À quel moment ma réalité devient-elle la nôtre ?

Première mise au point

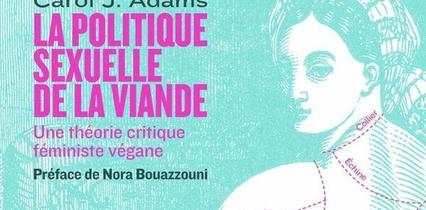

Cette question de la distance irrigue toute la programmation. Le film Monólogo colectivo, par exemple, explore la relation entre l’homme et l’animal à travers la proximité saillante du zoo, qui fait naître des gestes de tendresse et de contact entre les espèces, suggérant une altérité harmonieuse dans la nature. Pourtant, cette intimité avec les animaux semble paradoxalement nous éloigner du sujet du film : l’approche éthérée et contemplative de la cinéaste abstrait le contexte du tournage et son discours, si bien que la portée antispéciste de l’œuvre se dilue dans ces démonstrations intimes d’affection et d’attention.

“Filmer suppose toujours une prise de position : quelle proximité adoptons-nous face au monde ?”

On retrouve cette proximité entre l’homme et l’animal dans Regarde avec mes yeux et donne-moi les tiens de Noëlle Pujol. La réalisatrice filme dans un premier temps l’atelier abandonné de Georges Braque. D’abord, le court-métrage évoque un jeu vidéo indépendant d’horreur d’exploration en vue subjective, où l’on attend, dans cet espace délabré, l’apparition d’un spectre. Mais, au lieu d’un fantôme, c’est un petit oiseau immobile qui surgit dans le cadre. Cette révélation, qui prend une dimension ironique lorsqu’on sait l’intérêt de Braque à représenter des oiseaux dans les années 1940, capte immédiatement l’attention de Pujol. La réalisatrice le filme de si près qu’elle en perd parfois sa trace, perdant le point sur le petit camarade, comme si la vision vacillante de sa caméra suggérait moins une relation affective avec l’animal qu’un trouble entre le réel et l’allégorie – comme si cet oiseau se trouvait à la frontière de l’art et du tangible.

La distance d’un abîme

La tension entre proximité et distance innerve aussi les portraits d’hommes, nombreux cette année. Dans Je suis déjà mort trois fois, Maxime Vassilyevitch dresse un portrait intime de Jacques Nolot qui prolonge le caractère autobiographique du cinéma de l’acteur-réalisateur. Toujours filmé à une certaine distance, rarement en gros plan, Nolot évolue librement dans le cadre, comme si l’espace filmique lui était offert. Pourtant, cette retenue apparente n’entrave en rien la proximité qui se tisse à l’écran : la caméra capte avec une pudeur complice l’abandon du cinéaste, mis à nu – au double sens du terme. Même l’appartement de Nolot, filmé avec une aisance révélatrice de la familiarité du cinéaste avec les lieux, devient le prolongement naturel de cette connivence. À la fin, Nolot nous apparaît comme un ami : on s’attendrait presque à ce qu’il nous invite à boire un café.

Là où Vassilyevitch saisit un homme dans toute son humanité, Léo Bizeul, avec Robert Taschen, l’un des films les plus énigmatiques de la compétition, opte pour une approche plus fantomatique. Ici, la caméra est bien p...