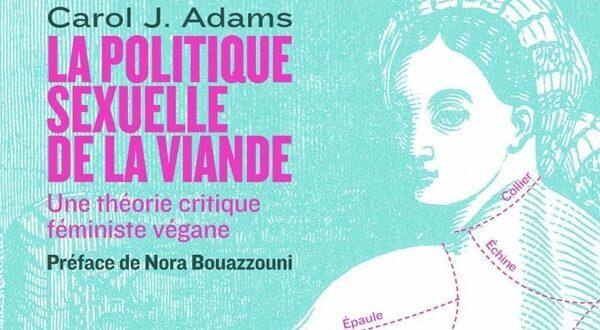

Publié pour la première fois aux États-Unis en 1990 et en France en 2016, La politique sexuelle de la viande est aujourd’hui réédité au Passager Clandestin, 35 ans plus tard. L’occasion pour tous ceux qui seraient passés à côté de cette «bible du véganisme » de découvrir la thèse de Carol J. Adams. Selon cette chercheuse et militante américaine, véganisme et féminisme sont profondément liés et ne devraient théoriquement pas être dissociés.

Carol J. Adams décortique les mécanismes de pouvoir et l’enjeu majeur que représente le contenu de nos assiettes. Aussi souligne-t-elle la prolongation entre la consommation de viande carnée et la violence sexiste et sexuelle (n’avons-nous jamais entendu un homme dire qu’il trouvait une femme « bonne », et des femmes regretter se sentir être « une pièce de viande » ?). La consommation de chair animale et l’oppression féminine étant comme deux affluents d’un même fleuve : celui du système patriarcal. Dès lors, il apparaît soudain plus clair qu’en « parlant d’éliminer la viande, nous parlons en fait de supplanter un des aspects du contrôle masculin ».

Le référent absent : une stratégie d’invisibilisation

Carol J. Adams trouve un point d’intersection entre la consommation carnée et la violence sexuelle dans le concept de « référent absent ». Pour qu’une culture carnée puisse exister, il faut que l’animal en tant qu’individu soit effacé : l’animal n’existe plus comme être vivant, il est effacé par le langage et la mise à mort pour mieux normaliser le produit viande. « L’animal vivant est le référent absent du concept de la viande. »Dans le langage, cela se traduit par des euphémismes : nous ne mangeons pas des vaches mais du bœuf, pas des cochons mais du porc. Cette occultation permet d’éviter l’empathie et de maintenir un système qui repose pourtant sur la mise à mort. « Le référent absent est là et n’y est pas tout à la fois. Il est là par inférence, mais son sens est reflété uniquement par ce à quoi il fait référence, car l’expérience littérale initiale qui en fournit le sens, elle, n’y est pas. Nous n’accordons pas d’existence propre à ce référent absent. » Ce mécanisme se retrouve aussi dans la manière dont les femmes sont objectifiées : réduites à des parties de corps, elles sont sexualisées dans des campagnes publicitaires – notamment pour promouvoir des produits carnés – mais aussi dans la pornographie où la caméra se substitue au couteau.

Adams rappelle que « les batteurs de femmes, les violeurs, les tueurs en série et les agresseurs sexuels d’enfants s’en prennent également aux animaux ». Tuer un animal de compagnie est souvent un avertissement pour les femmes battues ou les enfants maltraités. La structure patriarcale du référent absent rend donc la femme et l’animal absents en tant que sujets.

“La viande reste un symbole de domination masculine. Le féminisme et le végétarisme sont perçus comme menaçants.”

La viande, la virilité et le patriarcat

Carol J. Adams explique comment ses propres convictions féministes et son végétarisme se sont naturellement rejoints. « Tout comme on croit qu’une femme ne peut pas se tirer d’affaire toute seule, on pense que des légumes sans accompagnement ne composent pas un repas […] Après tout, comment asseoir des aliments féminins sur un trône alors qu’une femme ne peut pas être roi ? ». La consommation de viande est historiquement associée au pouvoir masculin alors que les dernières études scientifiques révèlent que sur le plan historique, la majorité oubliée du monde fut essentiellement végétarienne. L’idée selon laquelle notre corps aurait essentiellement besoin d’apports carnés est erronée et une alimentation éthique choisie ne mettra pas en péril notre vie. Carol J. Adams revient d’ailleurs à de nombreuses reprises sur la préjugé gravé dans nos mœurs que nous sommes ce que nous mangeons, et que pour avoir de la force, nous « devons » manger de la chair animale.

Les représentations actuelles perpétuent l’idée que la viande est une nourriture d’hommes (pour qu’ils soient bien forts) tandis que les femmes seraient reléguées aux aliments jugés plus légers ou diététiques (pour qu’elles soient bien sages et qu’elles gardent la ligne). Et cela se vérifie de manière symptomatiqu...