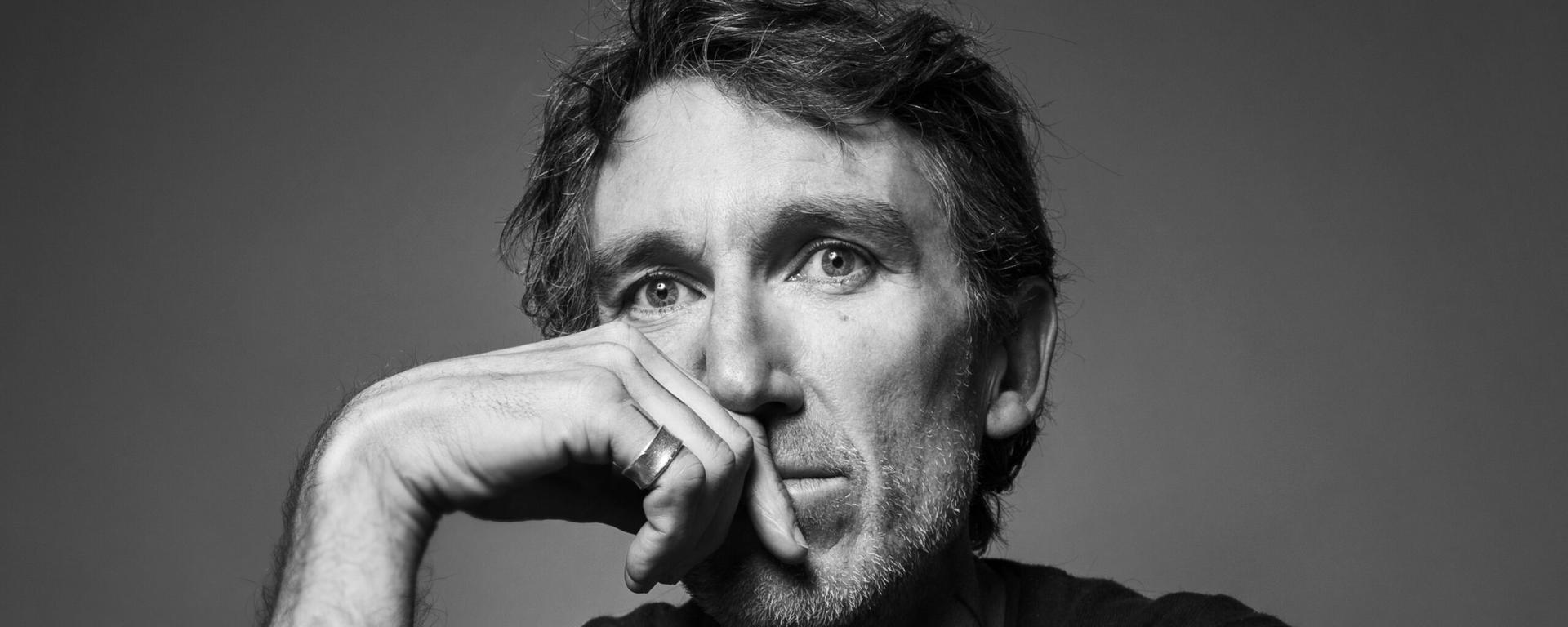

L’épanchement littéraire autour de la figure du chien touche à une matière qui déborde toujours l’anecdote domestique : la nature du lien, la cohabitation du vivant, la question de la fidélité au-delà des mots. Son odeur après la pluie fait partie de ces ouvrages qui tient à son approche viscérale du temps, du paysage et de la présence, se démarquant avec une singularité contemporaine. Cédric Sapin-Defour nous offre donc un texte dans lequel le souvenir ne s’oppose pas au présent mais en forme le prolongement. Et dans lequel les mots tentent de retenir la vie.

Son odeur après la pluie est un récit autobiographique centré autour de la présence d’un chien, Ubac, qui structure l’expérience du temps, de l’espace et de l’attachement. Il s’agit donc d’un texte qui explore avec précision ce que signifie partager sa vie avec un être dont la fidélité se vit au quotidien au point de s’imprégner en lui. À travers les saisons, les montagnes, les départs et les retours, l’écriture suit la trace d’une relation fondée sur l’évidence du quotidien où le corps du chien, sa démarche, son regard et son silence deviennent autant de façons d’habiter le monde. Récit édifiant sur l’amour que nous pouvons porter aux animaux, il parvient à nous interroger sur ce que veut dire être là pour quelqu’un et ce qui demeure quand la présence devient absence.

Se rencontrer

L’adoption d’Ubac s’impose comme une évidence après un coup de fil, un trajet, puis une portée de chiots qui joue et s’agite. Parmi eux, un seul effectivement reste en retrait. « Ce chien ne me lâchera jamais de son œil attentif et je sais que par ces lucarnes de l’âme, au-delà de voir, il regardait et savait tout de moi. » L’observation, calme et insistante suffit à prouver que dès ce premier échange de regards, la relation est là, indiscutable. Le narrateur comprend ainsi immédiatement ce que signifie ce déplacement. « Je sais ce que signifie aller là-bas, du côté de Mâcon. Ça n’est pas rendre visite. Ni piocher un élément supplémentaire de réflexion. Ni ajourner. C’est provoquer. » Le choix s’efface donc devant l’évidence puisque le chiot est déjà lié à lui avant même qu’il soit nommé. Ce sera Ubac, versant à l’ombre, espace qui retient la neige, territoire qui retient le temps : le nom consacre la place qu’il occupera dans cette vie désormais habitée par sa présence.

Le quotidien se transforme dès son arrivée du fait de l’établissement naturel d’un nouvel équilibre qui ajuste la vie de l’un naturellement à celle de l’autre et « un jour, je n’étais plus seul. » Tout ce qui semblait aller de soi s’organise désormais autour de cette présence silencieuse, sans nécessité de mots ou d’explications.

” Le corps du chien, entre les deux corps humains, fonctionne ici comme une soudure “

La permanence des gestes, l’infime variation des jours

Il y a donc, dans la relation qui se tisse entre le narrateur et Ubac, une manière de réinscrire l’existence dans un tissu de gestes répétés, de rituels qui façonnent une continuité, une résistance à l’usure du temps. Le récit est alors hanté par la régularité, les événements se diluant dans la répétition d’actes infimes, mais chargés d’une densité affective inaltérable : « Ubac s’est endormi entre nos deux duvets. Dans la nuit aux étoiles, il a grogné puissamment. Nous lui avons dit tout va bien et nous nous sommes rendormis. » Ce passage rend compte de la mécanique du lien : une confiance tacite, une habitude partagée qui rend la parole presque superflue, ce qui attache l’instant à un continuum : le corps du chien, entre les deux corps humains, fonctionne ici c...