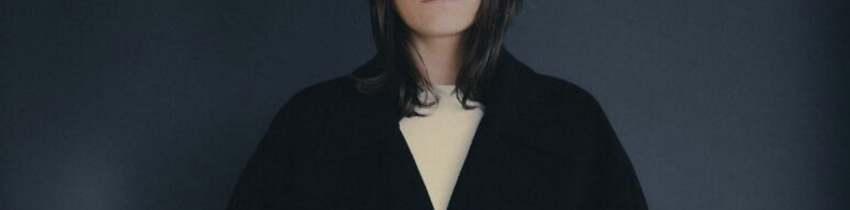

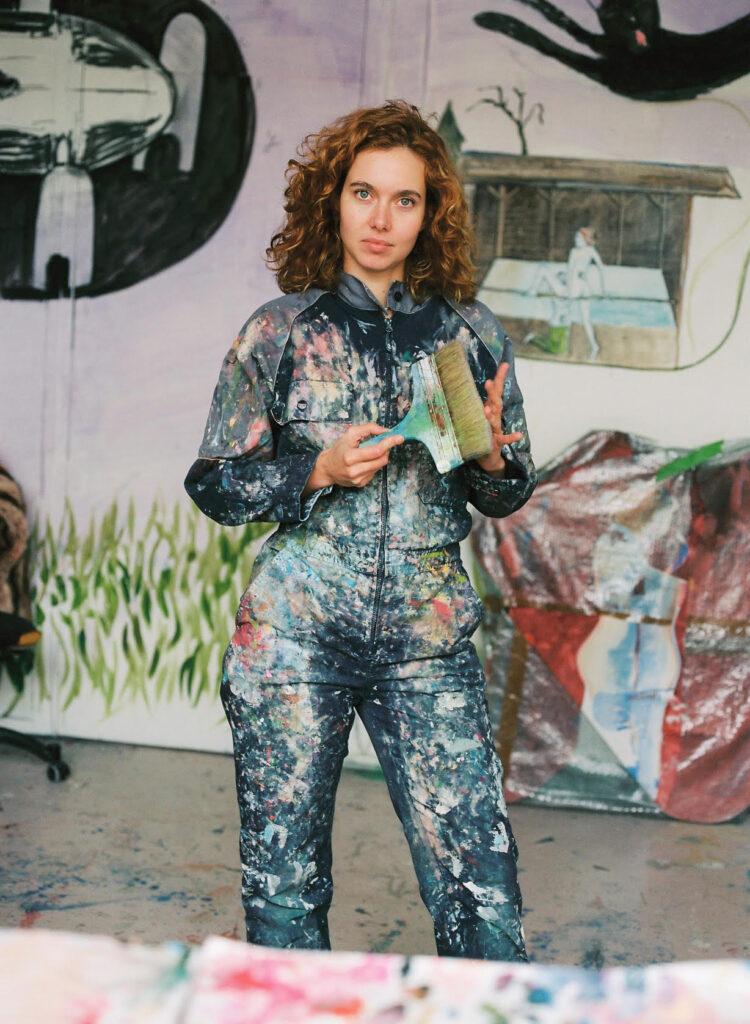

Peintre de l’intime : voici un des qualificatifs qui revient pour parler de la peinture de Madeleine Roger-Lacan. Cette intimité d’habitude prisonnière de nos chambres, Madeleine en a fait un lieu ouvert et joueur, où les conventions picturales s’effondrent pour laisser libre cours aux fantasmes et à cette passion de les suivre à la trace. « Who needs a God when you have a man » écrit Madeleine sur l’une de ses toiles, dans cette écriture fine et ambiguë où se révèlent les destins parfois sombres de l’amour et de la passion. Car dans le monde festif de Madeleine Roger-Lacan apparaissent au loin des larmes, des drames et des vides irremplaçables. Zone Critique a rencontré l’artiste dans son atelier, où prend forme l’univers débordant de l’artiste.

Aux ateliers POUSH, où Madeleine Roger-Lacan nous reçoit, l’artiste dispose en ce moment de deux pièces séparées par un petit couloir à moquette grise, leg de cet ancien bâtiment administratif reconverti en centre d’art. On devine vite que ces deux ateliers ne sont pas de trop : chacun est encombré de fragments de dessins, d’aquarelles, et de larges panneaux de bois découpés qui achèvent d’occuper l’espace. Les petits formats côtoient de grandes peintures, dans un ensemble hétéroclite. Mais c’est une sculpture en terre cuite qui attire tout de suite le regard : « Une sculpture très chamottée, sableuse, presque de la pierre, réalisée avec l’aide de la sculptrice Elisabeth Lincot » nous signale Madeleine. On regarde cette représentation de femme nue aux cuisses écartées, dont le visage est recouvert d’un panneau en bois coiffé d’une perruque. Ce matin, Madeleine doit retirer une presse qui a permis de fixer ce masque à l’argile. Madeleine desserre l’étau. Visiblement la colle a pris, et nous voilà devant un visage en larmes, des flots de larmes qui forment une écume blanche à son cou. Une entrée immédiate dans l’univers de Madeleine Roger-Lacan.

Au milieu de ses œuvres en jachère, la peintre parcourt un portfolio plastifié où elle garde une trace d’anciennes compositions dont certaines ont été vendues sans jamais avoir été exposées. Elle tourne les pages, puis s’arrête sur une œuvre plus grande, peinte à même le mur : A story of hair, love and death, réalisée pour son exposition danssa galerie allemande Eigen+Art en 2024 : « En faisant cette grande fresque, je me suis rendu compte à quel point ma peinture a besoin de s’échapper du cadre de la peinture, de cette convention du châssis et de la toile sur châssis. »

Très tôt, Madeleine a cherché à sortir du cadre rectangulaire de la peinture classique. À sa sortie des Beaux-arts de Paris en 2018, elle expose des toiles envahies d’éléments extérieurs. Des ballons, bouées, fanions, nappes de tissus qui prolongent sa peinture, enroulés dans des mots qui tracent une parole chuchotée. Dans ses dernières expositions l’artiste a pris l’habitude de peindre à même les murs pour révéler un savant jeu narratif entre les toiles, se débarrassant de toute limite formelle. Une énergie communicative dont les titres des œuvres donnent un indice immédiat : Tout ce qui coule hors de moi turn me on ; A sexuel odyssey… Une vitalité qu’on attribue à l’enfance, à une certaine innocence traduite par ces corps aériens, fixés de profil comme des anges de Cocteau. C’est la « ligne du fantasme », comme se plaît à le rappeler Madeleine. Mais à y voir de plus près, ces anges sexués ont des compagnies étranges : dans la fresque berlinoise, on aperçoit sous le lit un squelette posé sur un cercueil. Dans l’univers coloré de Madeleine Roger-Lacan apparaît aussi une lourde présence : des corps au repos qui paraissent finalement trop endormis, et des personnages enlacés qui menacent de disparaître l’un dans l’autre.

On dit que les premières réalisations d’un artiste dévoilent toutes ses recherches futures. La femme montagne, tableau finalisé il y 8 ans, est celui qui a pris pour la première fois le nom d’oeuvre dans la vie de la peintre, après de nombreuses années de recherche. Cette sorte de Venus d’Urbin aux hanches immenses inquiète. Sûrement à cause de ce trou, taillé dans la toile à la place d’un visage absent, interdit. Premier témoignage de cet art de la découpe radicale, prélude à ce qui deviendra une véritable esthétique de l’artiste : provoquer la toile, la percer, la recomposer. L’atelier se fait lui-même le signe de ce travail physique où les fragments sont rois, bouts d’œuvre en cours d’assemblage, prêts à chercher leur destin : « Il y a cette circulation entre mes différentes recherches ».

Pour la jeune peintre, cette étrange habitude de malmener la toile associe un sens inquiet de la recherche à une véritable liberté qu’elle a trouvé loin de l’académisme français : « je peignais des choses puis je les détruisais, je recouvrais de peinture puis je découpais, tout ce répertoire de gestes je l’ai mis en place dan...