Dans la vaste production contemporaine de vadémécums sans âme, Patrick Leigh Fermor est un éternel jeune homme qui jouit d’une solitude miraculeuse. Cet exilé volontaire nous parle depuis le refuge qu’il a patiemment édifié près de Kardamylè, dans le sud du Péloponnèse. Aux confins de la littérature et de l’histoire, sa voix résonne comme l’ultime écho d’une Europe engloutie. Il en fut le témoin juvénile, il en deviendra l’interprète incomparable.

Ce messager aux pieds ailés nous est venu de Grande-Bretagne. Fils d’un père géologue aux Indes, issu de cette classe d’explorateurs et de savants qui fit les beaux jours de l’Empire, d’une mère prodigue de sa langueur édouardienne, il est né le 11 février 1915, quelques semaines avant que ne disparaissent successivement l’anglais Rupert Brooke, sur les rivages de Skyros, et le hongrois Ferenc Békássy, lors d’un assaut hussard en Bucovine ; poètes rivaux de Cambridge dont les destinées gémellaires se dénouèrent au Levant. Deux signes d’une constellation qui, de Sir Philip Sidney à Lord Byron, présidera à l’avenir de l’adolescent. À vingt ans il parcourt l’Europe à pieds et participe à une charge de cavalerie grecque, à trente devient un héros de guerre en Crète, à soixante entame le récit de ses mémoires itinérants et traverse l’Hellespont à la nage. Il aimait boire et chanter – parfois à l’envers –, célébrer la vie sans nulle fadeur ni lieu commun.

Le goût de l’aventure

Ses parents l’ayant confié à une famille débonnaire du Northamptonshire, il connaît une enfance agreste, au nimbe arcadien, et déjà émerge le goût de l’aventure, des échappée vers la terre arable du songe. La scolarité est chaotique et rétive, quoiqu’elle suscite la naissance d’une passion pour les humanités. Au King’s College de Canterbury, son housemaster observe avec prescience : « C’est un dangereux mélange de sophistication et d’impertinence. » À dix-sept ans, « Paddy » entrevoit la possibilité d’une carrière militaire mais le fond de l’air est encore à la paix. Les portes de Sandhurst s’éloignent et la bohème londonienne, le monde des bright young things, ouvrent des bras lascifs. Il en faut davantage pour s ‘abandonner entièrement aux ivresses de l’aube ; celui qui s’essaye alors à d’agiles traductions de Villon élabore son plan de campagne. L’Europe le fascine, un vaste projet se dessine qu’une livre de rente hebdomadaire soutiendra, ce sera son voyage : « Je savais que l’entreprise devait être solitaire et la rupture totale. Je voulais réfléchir, écrire, m’arrêter ou reprendre la route à mon allure, pour observer les choses d’un œil neuf et entendre des langues vierges de tout mot connu. » Sac au dos, le cœur empli d’hymnes, le voici bientôt parti, quittant Londres où « un millier de parapluie ruisselants étaient inclinés sur un millier de chapeaux melons dans Piccadilly ».

Le voyage à destination de Constantinople se prolongera de l’Avent 1933 aux premiers mois de 1935. Un demi-siècle de distance, un patient travail de recomposition, seront nécessaires à Fermor pour en condenser le récit dans deux volumes parus en 1977 et 1986 ; un troisième tome posthume – et providentiel – publié en 2013 le parachève. Sous le titre Dans la nuit et le vent, Nevicata, une maison belge, fort hardie, en a tiré une édition intégrale et inspirée dans une traduction chatoyante de Guillaume Villeneuve, à laquelle celui-ci joint une préface émouvante.

En route mauvaise troupe !

Au seuil de son œuvre, Paddy note : « Ce qui suivit devait être ma première action indépendante et, comme l’avenir le prouva – j’eus beaucoup de chance –, la première chose intelligente que je fisse. » Débarquant à Rotterdam au cœur de l’hiver, lui qui s’improvise moderne gyrovague place son périple sous le signe de la clandestinité : « Cette arrivée solitaire, dissimulée par la nuit et assourdie par la neige, complétait mon illusion d’entrer (…) en Europe par une porte dérobée . » Ce sentiment de sécession, d’absolu étrangeté, revient en leitmotiv comme s’égrènent les pans et les sinuosités de sa trajectoire. Ainsi, après avoir traversé la Tchécoslovaquie : « Tout ce monde innombrable, disséminé sur des lieues, douait la nuit de fébrilité, d’expectative. Je planais sur l’un de ces enthousiasmes prolongés qui parsèment ce voyage comme des astérisques. (…) Mais pourquoi fallait-il que l’idée que ma situation présente était inconnue de tous engendrât un tel sentiment de triomphe, comme si je fuyais des chiens de chasse ou une meute de corybantes échevelés inclinant à l’écartèlement ? Car cette idée, en effet, m’emplissait toujours de joie. » Et plus tard, alors qu’à Budapest il s’apprête à s’écarter du Danube, qui bifurque vers le sud, pour s’enfoncer dans la pustza hongroise, le voici qui libère le souvenir des rares voyageurs qui prirent ce chemin : « À la lisière de l’allégorie, vaguement devinés dans la brume légendaire, dans la poussière des chroniques, ces étrangers inconnus prennent des dimensions extraordinaires, tenant à la fois de l’ogre et du géant, créatures goyesques dominant comme des Paniques les essaims qui se pourchassent dans les solitudes avant de disparaître. »

Il dort dans des étables, des granges, des auberges, semble à l’aise en tous lieux ; chacune de ses déconvenues se voit immédiatement endiguée par un aimable concours de circonstances, l’intervention de quelque samaritain. Est-ce son charme, son allure ? Contemplant bien des années après son passeport d’alors, il remarque que « le visage photographié a une expression indisciplinée et plutôt impertinente » et il n’a de cesse de se dépeindre en vagabond échevelé, poussiéreux, éructant des odes latines ou des tirades shakespeariennes au long des routes pour se donner du cœur. Mais ses manières de gentleman, sa tournure avantageuse, son intarissable curiosité, généreusement saupoudrées par la grâce, auxquelles répondent l’indéfectible hospitalité et l’empathie de ses rencontres de fortune, forment comme un paravent contre les coups du sort.

La magie des lointains

Mais revenons un instant à cet hiver où ses premières traces dans la neige immaculée inaugurent deux années de marche ininterrompue. De la Hollande il décrit « le paysage silencieux, avec ses patineurs bruegheliens qui décrivaient leurs cercles, lents comme des mouches sur les canaux et les polders » où l’on « succombait à un sentiment enivrant d’espace illimité ». La neige… pendant sa traversée de l’Allemagne, au long de la Rheingau, à l’est de la Forêt Noire puis à travers la Bavière, une pellicule blanche infinie semble se dérouler sous ses pas, atténuer leur vacarme et, comme les notes d’un lied schubertien, suspendre les pensées dans une extase de découvertes perpétuelles : « Un tel temps se prête aux songeries. Le monde est emmitouflé de blanc, les routes nationales et les poteaux tél�égraphiques disparaissent, quelques châteaux pointent à moyenne distance ; on peut glisser plusieurs siècles en arrière. (…) Les objets grandissent ou diminuent et ces métamorphoses rappellent les premières gravures sur bois représentant les travaux des champs pendant l’hiver. Il arrive qu’on remonte encore plus loin dans le temps : ce sont des enluminures de manuscrit qui se forment sous le regard. On croit voir les scènes que les vieux bréviaires et les livres d’heures renfermaient dans le O d’Orate, fratres. La neige tombe ; c’est un temps carolingien… »

Dès ces premières étapes, Fermor apparaît en enchanteur-ensorcelé, nourri au lait des cycles chevaleresques et des contes de fées. Il n’est nul être, aucun objet, qu’il ne transmute en figure héroïque, enracinée dans le mythe et les temps immémoriaux. La seule vertu d’un nom lui suffit pour passer de l’évocation à l’incantation. Chaque instant est l’occasion d’une description chantournée, d’où les silhouettes émergent, soudain ranimées dans les paysages mouvants de sa mémoire. Il semble répondre à André Suarès qui notait dans le prélude de son Voyage du Condottière : « Voir n’est point commun. La vision est la conquête de la vie. » Paddy partage ce don de vision avec tant d’allégresse que chacune de ces images semble s’être imprimée pour ressurgir en phrases profuses à des décennies de distance. Ainsi des extraordinaires réminiscences de cigognes migrant en nuées vers de mystérieuses destinations, au gré des saisons, des intérieurs reconstitués, quand il ne sont pas simplement fantasmés, de l’émoi qu’engendre le franchissement d’une crête ou d’un pont.

Et ce n’est pas un hasard que ses récits s’inscrivent dans la tradition picaresque, celle du Bildungsroman, ce récit de formation dont les images (« Bild »), les impressions à l’eau-forte sont consubstantielles. Fermor souligne que « voyages et peinture ont beaucoup en commun » et, de fait, superpose souvent avec bonheur les œuvres des maîtres du passé à ses propres retranscriptions . Ailleurs, sa découverte d’Albrecht Altdorfer, ce paysagiste éclatant d’entre Rhin et Danube, devient le tamis à l’aune duquel filtre toute la sensibilité d’une région. Son récit épouse les courbes du relief, s’imprègne des contrastes ressentis, dont il harmonise les strates à la manière d’un peintre renaissant. En cela, il fait écho à cette « magie des lointains » dont parlait Stendhal : « cette partie de la peinture qui (…) engage l’imagination à finir ses tableaux (…) c’est des objets dont les détails sont à moitié cachés par l’air que nous nous souvenons avec le plus de charme ils ont pris dans notre pensée une teinte céleste. »

Son talent s’épanche avec une semblable générosité dans le portrait des métropoles visitées. Ainsi des bâtiments d’Ulm dont « les lucarnes ou les combles faisaient palpiter leurs ouïes le long d’énormes toits aussi écailleux que des tamanoirs ». Un ravissement suprême le saisit lorsqu’au détour d’un livre illustré, son regard s’arrête sur trois lansquenets, ces flamboyants mercenaires de l’empereur Maximilien, dont il tire une formule esthétique éclaircissant les particularismes architecturaux de toute une contrée et qui culmine sous les galeries du château de Prague.

Comme des pans de siècles en voyage

Attentif au moindre signe d’inflexion culturelle, Paddy n’a de cesse d’explorer les envers de l’histoire européenne, ses recoins hantés, jusque dans les interstices des pages effacées des péans et dithyrambes. La spatialisation du continent, sa cartographie arlequine lui sont un souci perpétuel autant qu’une source d’émerveillement, qu’expliquent pour partie sa dilection pour l’âge des invasions barbares et les rémanences des querelles religieuses : « Il n’est rien de plus captivant que les cartes des migrations tribales. Les peuples errent de-ci de- là, portés par un si grand, si lent hasard ! Nuages solitaires qui se superposent ou permutent, ils valsent et virevoltent l’un autour de l’autre mais si lentement qu’ils semblent presque stationnaires ou bien se répandent sur la carte comme une rouille ou une moisissure imperceptibles. » Au bord du Rhin, il ajoute : « Sur ma carte, ces rivages couverts d’annotations ressemblaient à un embouteillage de l’Histoire. » Plus tard, en Transylvanie : « Les Roumains constituaient la masse homogène la plus importante de la province moderne, comme ç’avait été le cas, du reste, tout au long de mon itinéraire, mais l’on disait que les nouveaux venus étaient d’origines si variées qu’un caméléon placé sur une carte coloriée des populations du Banat aurait explosé. »

Au cœur de cette Mitteleuropa qui tient de la Syldavie, ses divagations mêlent aux amples fresques les subtilités picrocholines qui ne cessèrent de réduire en lambeaux la souveraineté des Hohenstaufen et des Habsbourg et dont les conséquences demeurent palpables dans les rivalités contemporaines : « Les faits favorables sont montés en épingle, les éléments gênants promptement et discrètement élagués comme s’ils n’avaient jamais existé. L’obscurité règne en maître. C’est une lugubre région où la suggestio falsi et la suppressio veri, ces deux divinités funestes et tutélaires des conflits historiques, marchent à grands pas dans l’ombre, avec leur lanterne sourde et leur garrot. » S’il embrasse avec ferveur la geste de Maximilien et Charles Quint, de Rodolphe II, de Jan Hunyadi et son fils Mathias Corvin, des capitaines ligués autour de Sigismond de Hongrie lors du désastre de Nicopolis, il déplore ces deux catastrophes que furent le sac de Constantinople lors de la Quatrième Croisade et la Guerre de Trente Ans, laissant le champ libre aux incursions tragiques des armées turques. On perçoit que l’Europe westphalienne qui, éclipsant l’âge d’or du XVIème siècle, vit l’Empire « sombrer dans le gâtisme au milieu des décombres », n’excite qu’à demi les sens du jeune pèlerin, malgré les efflorescences « perverses et cérébrales » d’un Baroque trop vite fané.

Il aborde les soubresauts politiques fréquents avec davantage de circonspection. Il souligne à cet égard son ignorance, son désintérêt – « je n’étais pas un observateur politique ; peuples, langues, caractéristiques, c’était ce que je recherchais ; leurs églises, leurs chants, leurs livres, ce qu’ils portaient et mangeaient, leurs traits, que sais-je ? » –, ses perceptions tronquées. Il observe ici et là quelques signes équivoques qu’il se refuse à interpréter à rebours, regrettant sa cécité et reconnaissant que « ce récit de voyage doit compter au nombre des plus démunis en nouvelles sensationnelles qui aient jamais paru. »

Blues moldo-valaque

Car ces assauts d’éruditions, ces adroites intrications de règnes et de schismes, dont l’édifice invisible se maintient par la grâce d’un humour toujours affleurant, ne seraient pas grand chose sans une attention profonde pour les êtres rencontrés. Partout ce sont des caractères dont le jeune homme saisit en quelques traits les singularités. Bûcherons, bergers et pêcheurs, étudiants et notables scandent tour à tour les étapes du voyage. Ce sont d’abord les peuples de provinces plus ou moins reculées dont il célèbre la franche dignité : « Le du du chauffeur dénotait une fraternité prolétarienne que j’avais déjà rencontrée plusieurs fois. » Il remarque les saluts hongrois « merveilleusement cérémonieux » et plus encore, ceux de la communauté insulaire des Turcs d’Ada Kaleh, près de Kazan : « Rencontrant un inconnu, ils se touchaient le cœur, les lèvres et le front de la main droite, puis la posaient sur la poitrine avec une inclinaison de tête et une formule murmurée de bienvenue. C’était un geste d’une grâce extrême, sorte de cérémonial d’altesses déchues. »

Dans les tavernes ou les campements de circonstances, il découvre alcools et mets, costumes et traditions, danses et chants dont il recherche les saveurs inconnues : « La liqueur distillée de pêches ou de prunes, la fumée du charbon de bois, le paprika, l’ail, les graines de pavot – ces signaux adressés à la narine et à la langue étaient bientôt associés à ceux qui concernaient l’ouïe, doucement d’abord puis avec plus d’insistance : le friselis de légers marteaux sur les cordes d’une cithare, des glissandos de violons virevoltants qui décrivaient un lacis de motifs inouïs, et, une fois, les notes liquides d’une harpe. C’étaient là les fourriers d’une nouvelle musique, exotique, enivrante, qui ne donnerait toute sa mesure que du côté hongrois du Danube. Dans les faubourgs, ces signes abondaient : je m’y sentais attiré comme l’aiguille par l’aimant. À moitié perdu dans des venelles pleines de modestes épiceries, d’échoppes de selliers, de grainetiers en gros et de forgerons, j’eus un premier aperçu des Bohémiens. »

Il est sensible aux diverses expressions de mélancolie populaire, tel. le mulatság de ces mêmes Bohémiens, tant l’intriguent ces transhumants farouches. Au milieu des paysans roumains, il s’imprègne du dor et du zbucium – « un spondée désespéré de déréliction complète, le blues moldo-valaque » – ainsi que du doina :« une émanation des villages, des champs et des plaines, extrêmement lente, aux longues pauses et mélodies insaisissables, d’une beauté irréelle qu’on saisit par la fenêtre d’un train, de derrière une meule quand les moissonneurs ont coupé la dernière gerbe, ou depuis un village à la tombée de la nuit quand on y arrive à pied, comme je le faisais en cet instant ; on s’arrête, on écoute et l’on comprend que l’ordre et la scansion que ces thrénodies ont imposés sont la seule manière de rendre supportable une représentation du monde qui dit que tout ce qui peut percer le cœur se trouve ici, et que tout est vain. » Beaucoup plus tard ce sera, lors d’une soirée féerique en compagnie de marins grecs et de bergers bulgares réfugiés dans une grotte marine, la sidération devant la splendeur du mas ta rebiko, une danse qui sera son premier contact avec ce peuple hellène dont il s’éprendra.

Le « Sporting Tour de Mr. Pickassiette »

Parti résolu pour un pélerinage aux allures de quête et de rédemption, Paddy s’imaginait en goliard errant au gré des étoiles et du vent, dans une frugalité que transcenderait le libre cours de son euphorie. Bien vite cependant, après avoir égaré son sac, ses premières ébauches et quelques espoirs en arrivant à Munich, il trouve chez une bienveillante famille de la cité la bénédiction qui bouleverse le cours de son itinéraire. Introduit chez quelques châtelains de leurs amis, il poursuit sa route de proche en proche, �à travers les innombrables domaines de cette antique aristocratie européenne, en jeune cosmopolite accompli, tout au long du Danube : « Quand je repense à ces havres, des châteaux découverts plus tard et en d’autres saisons mélangent leurs souvenirs et la confusion qui en résulte, avec ses diapositives composites sans légende, m’offre l’image d’une sorte d’archétype du Schloss dont chaque bâtisse n’est plus qu’une variation. »

Métamorphosé en une sorte de Childe Harold ou de Barry Lyndon ignorant du cynisme, plus aimablement en un Prince de Ligne privé de monture, il se dissipe en fêtes galantes, en flirts discrets, s’imprégnant du charme et de la douceur de vivre : « je flânais de château en château, sirotais du tokay dans des gobelets de cristal taillé et fumais des pipes longues d’un mètre avec des archiducs, au lieu de partager des clopes avec des clochards. On aurait difficilement pu attribuer ces déviations à de l’arrivisme : le mot implique à tout le moins un effort répété, alors que ces oscillations imprévues s’étaient produites aussi facilement qu’une ascension en ballon. » Parvenant en Slovaquie, il trouve son hôte « dans sa bibliothèque, en chaussons dans un fauteuil de cuir, en train de lire Marcel Proust. » Dans la compagnie lettrée des margraves et des boyards, il s’initie aux mystères régionaux, quand ce n’est pas un vieux noble fantasque, tout droit sorti des livres de Saki et Gerhardie, qui l’invite à disputer une partie de polo à bicyclette. Avec cette plongée aux confluences de la civilisation européenne, c’est un art du séjour qui se dessine.

À cette liqueur voluptueuse, absorbée avec incrédulité puis un soupçon de culpabilité, succède l’arrivée en Bulgarie, avant-poste d’un Orient enfin pénétré, qui le contraint à reprendre sa navigation sauvage et incertaine. À l’issue du voyage, cette existence de haut-parage reprendra dans les diverses demeures de Balasha Cantacuzène, une princesse moldave dont il conservera l’affection longtemps après leur relation. Ces longues semaines infusent aussi la nostalgie d’un monde d’aquatinte à demi déchu, de lignées nourrissant « un rêve rétrospectif, généalogique, presque confucéen, et nombreuses étaient leurs phrases qui se terminaient sur un soupir. » S’il constate dans son « itinéraire d’aéronaute mâtiné d’homme-grenouille » que « les désastres (…) avaient contre toute attente épargné les privilégiés, parfois dans leurs affections, parfois dans leurs ressentiments », une ombre plus vaste semble déjà planer : « Il n’était pas une région, parmi celles que j’avais jusqu’ici traversées, qui ne dût être déchirée et dévastée par la guerre ; de fait, à l’exception de ma dernière étape avant la frontière turque, tous les pays que ce voyage parcourt allaient être disputés par deux puissances impitoyablement destructrices ; quand la guerre éclata, tous ces amis s’évanouirent dans une obscurité soudaine. »

Offrandes et sacrifices

À mesure que le voyage touche à son terme, et sans doute ce sentiment est-il renforcé par la rédaction tardive de ces récits, aux heures glaciales du Rideau de fer puis dans les limbes de la vieillesse, un tempérament paradoxal se dévoile. Les pages laissent filtrer des accès de légère dépression, quelques méditations mélancoliques, une exaltation atténuée par les lassitudes du périple. La route s’interrompt finalement, non à Constantinople abandonnée comme en jachère à l’issue de peu de jours, mais au Mont Athos dans la joie du recueillement, la découverte véritable de Byron, surtout le magnétisme de la liturgie, que l’exploration avide des cathédrales et des abbayes puis, timidement, des synagogues et des mosquées n’avait cessé d’entretenir. Ce sont là ses impressions de voyage les plus fraîches, les plus dénudées, car elles proviennent des pages d’un carnet miraculeusement intact qui achèvent le récit. L’écrivain d’âge mûr, par délicatesse si rétif aux confessions, s’efface derrière le jeune homme qu’agite l’urgence de la composition. En d’autres occasions, c’est l’homme d’expérience qui interprète un voyage qui « fut ponctué de ces déflagrations inaudibles : des aubes voilées, des épiphanies en civil. »

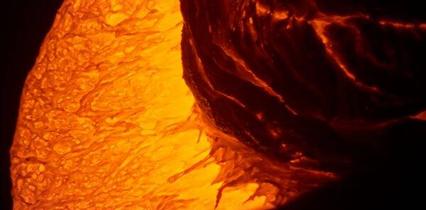

L’aller-retour perpétuel trouve son contrepoint dans un lamento déchirant. Déplorant la construction d’un gigantesque barrage hydroélectrique en travers des Portes de Fer, Paddy songe à la perte de cette vallée antédiluvienne : « Le progrès a aujourd’hui immergé l’ensemble de ce paysage. Un voyageur (…) pourrait s’épuiser à arpenter bien des jours ces lugubres parages (…) il est patent qu’on n’a jamais vu nulle part aussi complète destruction des souvenirs historiques, de la beauté naturelle et de la vie sauvage. (…) Mythes, voix perdues, histoire et ouï-dire ont tous été vaincus, en ne laissant qu’une vallée d’ombres. On a suivi à la lettre le conseil goethéen : “Bewahre Dich von Raüber und Ritter und Gespenstergeschischten”, et tout s’est enfui. »

Loin de cette destruction frénétique de paysages et de communautés qu’il avait traversés avec une constance émerveillée, un goût absolu de la vie, Paddy établit ses antipodes sur les flancs de l’Égée, dans la péninsule du Magne, auprès de son épouse Joan. Nombreux furent ceux qui louèrent son sens de l’hospitalité. Ainsi rendait-il grâce à celui qu’il avait trouvé tout au long de sa route, quand la nuit et le vent menaçaient d’engloutir le pérégrin solitaire. Ironique comme souvent à son propre égard, il soulignait qu’il avait erré en somnambule dans le labyrinthe d’une Europe au bord de l’abîme. Comme pour l’y encourager, Barbey écrivait :« Je suis persuadé qu’avec des impressions comme celles des récits de mon enfance, et de l’imagination, on arrive à un somnambulisme très lucide. » Sans doute est-ce un tel état, aux frontières de la rêverie et de la perception, qui distingue l’œuvre de ce voyageur enchanté. Paddy s’est éteint le 10 juin 2011, le lendemain de son retour en terre d’Angleterre. The horn blows home. C’est par cette expression que les veneurs signifient la fin d’une chasse au renard. Il n’est plus temps de courre mais le monde résonne encore des pas de celui qui demeure homme des légendes.

- Article paru dans la revue Eléments