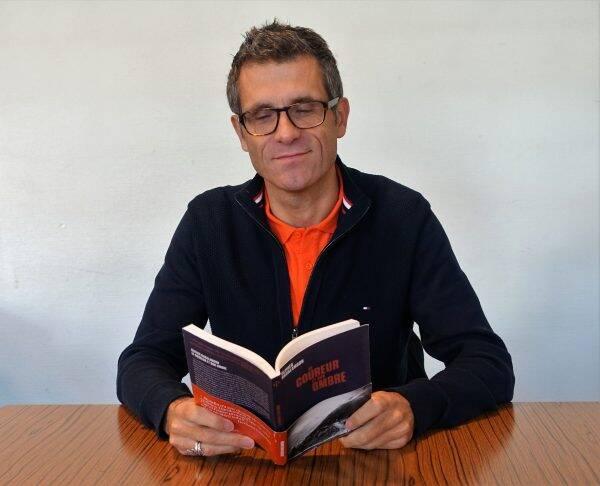

« Faire justice à l’effort » ; Olivier Haralambon est l’invité du festival Livres en Tête le 24 novembre ! Fort d’une longue expérience dans le monde du cyclisme professionnel, il est l’auteur d’un livre hybride, Le coureur et son ombre. Entre essai et récit, la course devient un objet d’art et le coureur un sujet poétique.

Faire justice à l’effort.

Quel est le genre de votre livre ?

Ce n’est pas évident, je me suis posé la question tout au long du processus d’écriture. Il était question qu’on en fasse un essai, mais ça ne fonctionnait pas, c’était illisible et assez désagréable. C’est un livre hybride, quelque part entre l’essai et le récit, un essai littéraire pourrait-on dire.

Vous parlez de la « poésie du cyclisme ». Est-ce la forme d’expression la plus adaptée pour parler de cette expérience ?

Oui, à mon avis. Depuis que je ne suis plus coureur, et même avant sans doute, je suis chiffonné par le fait qu’on ne parle de cyclisme, ou de sport en général, qu’à travers une tendance un peu scientiste qui consiste à enfermer les performances dans l’idée d’une vérité mesurée, chiffrée, etc. Il me semble qu’on ne touche pas au cœur de ce qui est l’effort du cycliste, qui a quelque chose de créateur. La vérité de l’effort, pour autant qu’il y en ait une, s’approche par le langage bien plus que par les chiffres. Cette tendance à tout mesurer est assez stérilisante parce qu’elle appauvrit le discours et je me dis que c’est notamment l’une des choses qui décourage les gens à s’intéresser au sport. Le commentaire qu’on en fait est assez plat, ce qui est dommage parce que dans le vélo, qui est la seule tradition sportive que je connaisse, il y avait de la littérature, et de la belle si j’ose dire. Cela s’étiole, me semble-t-il.

Vous êtes très attaché à l’aspect esthétique de la course, à l’allure du cycliste, qui est décrite comme un style.

Là aussi, on peut se contenter d’un regard extérieur, mais l’approche poétique, esthétique, est une façon de regarder à travers la peau, à travers la surface. C’est toujours un peu pédant à dire mais j’ai souvent pensé à la statue Le marcheur de Giacometti… ce qu’il y a à voir c’est la marche et non pas le marcheur, le geste, le mouvement lui-même. C’est ce que j’essaie de voir en regardant les courses cyclistes. C’est pourquoi les circonstances de la course, et notamment les questions de dopage, qui sont toujours sources de polémique, m’importent assez peu. Je ne dis pas qu’il ne faut pas s’en préoccuper, mais ce n’est pas ce qui me touche. Je regarde ce geste que certains font mieux que d’autre, et je suis heureux d’en être toujours touché, malgré les circonstances glauques.

La vérité de l’effort, pour autant qu’il y en ait une, s’approche par le langage bien plus que par les chiffres

D’où vous est venue l’envie de traduire cette expérience à vélo en écriture ?

D’une expérience de dix ans de course cycliste à plein temps, qui m’a apporté beaucoup de plaisir, mais qui n’a pas été une pure réussite ni une pure affirmation. Cela m’a aussi rendu malheureux. Arrivé à l’âge de vingt-neuf ans, après dix ans de course, après avoir plaqué mes études et fait trop de saisons tout en sachant que je ne ferais pas une grande carrière, il y avait des choses à réparer en moi. Quelques années plus tard, j’ai fait des études de philosophie. Je crois que j’avais besoin de comprendre ce trou un peu absurde dans mon parcours. C’est comme un traumatisme, il y avait une déchirure de dix ans dont il fallait que je retisse les fils.

Pouvez-vous décrire le vélo en une sensation ?

La chaleur. La chaleur musculaire, cette chaleur qui s’écoule dans le corps.

Vous parlez beaucoup de la douleur physique du coureur. Comment la surmonter ?

J’ai eu un malentendu avec la douleur. On parle des cyclistes comme des champions de la douleur, des gens qui l’affrontent, la surmontent, vivent avec. Mais ça peut être un piège. Comme beaucoup de jeunes gens, j’étais assez mal dans ma peau et le vélo était l’occasion idéale de se faire souffrir. Or, c’est aussi ce qui m’a sans doute empêché d’être meilleur ou de devenir vraiment bon. Contrairement à ce qu’on laisse entendre quelquefois la douleur n’est pas du tout une fin en soi, il faut apprendre à vivre avec parce qu’elle est inévitable. Lorsqu’on pousse l’effort, le corps contrarié vous le fait savoir mais ce n’est pas quelque chose qu’il faut viser comme un but ou qu’il faut cultiver. Il faut vivre avec, apprendre à la contourner, à s’en laisser effleurer, justement pour que l’effort dure. Si on l’affronte frontalement, ça ne dure pas bien longtemps. J’étais trop dans cet aspect doloriste. Le cyclisme était jusqu’à très récemment un sport très catholique, imprégné d’un catholicisme souffrant, de passion, et je suis tombé dans ce piège.

Il y a beaucoup de références aux sens dans le texte, et l’ouïe est de tous le moins présent. Quels mots décriraient bien l’ambiance sonore de la course ?

Le bruit de succion du pneu sur la route, qui devient binaire lorsqu’on monte en danseuse, qui serait une sorte de sifflement. Et puis la rumeur, le grand souffle du peloton. Le peloton fait du bruit, l’air de rien, même quand tout le monde se tait. Et puis le bruit du vent dans les oreilles.

Lorsqu’on pousse l’effort, le corps contrarié vous le fait savoir mais ce n’est pas quelque chose qu’il faut viser comme un but ou qu’il faut cultiver

Le livre se clôt sur la mort du « vieux ». Est-ce une forme d’hommage à ce vieux cycliste que vous avez connu ?

Oui, en partie. L’été qui a précédé la rédaction du livre j’ai recroisé un vieux monsieur qui avait connu ce Christian Bretel, qu’on appelait pépé Bretel. On a reparlé de ses funérailles en tenue de vélo avec des pâtes de fruit dans les poches. C’est une histoire qui m’a touché, j’aimais bien cet homme, il était amusant. Je me suis dit qu’en allant ainsi des débuts jusqu’à la fin de son parcours cela dessinait une trajectoire pour le texte. Et puis c’était aussi un poète qui s’ignore, non pas quelqu’un qui verbalisait la poésie mais qui la pratiquait, un homme qui a vécu pour le vélo, qui n’aimait que ça. Il avait fait falsifier ses dernières demandes de licence, il avait des problèmes cardiaques mais il voulait mourir à vélo, et c’est ce qui est arrivé.

« Le vélo n’est pas un choix, il s’impose comme le désir et l’amour. » Est-ce que vous entretenez un rapport sensuel avec le vélo ?

Oui, à coup sûr, même si on m’a fait dire des choses très excessives et très caricaturales à ce sujet. Là encore, ça rejoint le fossé que j’aimerais enjamber et participer à combler entre le langage scientifique et l’expérience cycliste. Les coureurs vous rebattent les oreilles de leurs « bonnes sensations ». Les sportifs cherchent à l’intérieur du corps vécu une zone qui n’en est pas une, un lieu qui n’est pas situable, où le sensitif s’adosse à la sensualité, où les sensations sont si fines qu’elles en réfèrent plutôt à la sensualité qu’à quelque chose de mécanique. Il faut apprendre à « effleurer » la route, à « caresser » la pédale… Il y a tout un lexique métaphorique qui est aussi celui de la sensualité pour parler de sport, et qui noue une sorte de rapport érotique. Qu’est-ce qui pourrait permettre de vivre avec une telle douleur si ce n’est un eros ? Il n’y a que l’amour qui fasse autant de bien et autant souffrir à la fois.

Quel lien établissez-vous entre la philosophie et le vélo ?

Le lien c’est moi, c’est un lien vécu. Au fond, on meurt de n’être que cycliste ou philosophe. Ce lien c’est aussi le corps. Il faut un corps pour penser.

Avez-vous eu des livres sur le sport comme références ?

Je lis peu sur le sport. Il y a quelques auteurs et livres et sur le cyclisme qui font date, Bernard Chambaz, le livre de Philippe Bordas, Forcenés, qui est un livre magnifique, et puis les écrits de Blondin, que je connais assez mal mais qui m’amusent et m’épatent à chaque fois que je tombe dessus.

De quel art se rapproche le plus le vélo ?

De la danse. Et Dieu sait que je suis un piètre danseur.

Après la roue, quelle est la meilleure des inventions humaines ?

Quelle question… L’allumette ?

Y a-t-il un sportif qui vous inspire ?

Avec mon côté doloriste, j’étais assez fasciné étant jeune par le joueur de tennis Ivan Lendl. Son visage émacié, amaigri parlait beaucoup à mon côté martyre.

Les sportifs cherchent à l’intérieur du corps vécu une zone qui n’en est pas une, un lieu qui n’est pas situable, où le sensitif s’adosse à la sensualité

Pouvez-vous nous raconter votre pire chute à vélo ?

Il y en a eu quelques-unes… Je suis tombé souvent finalement ! Je me rappelle de la brutalité de l’une d’entre elles : un tunnel dans une descente de col, l’obscurité et un petit nid de poule, et la chute qu’on ne comprend pas du tout, qui n’a pas été la plus douloureuse mais la plus surprenante. Quand on tombe dans le noir, ce sont les voitures derrières qui viennent vous éclairer. Je n’ai rien eu le temps de voir venir.

Roulez-vous plus vite que votre ombre ?

Malheureusement pas. J’ai essayé. Et je roule de moins en moins vite.

Que vous inspire l’expression « pédaler dans la semoule » ?

Il y a des tas de variantes alimentaires, la semoule, le yaourt, la choucroute. « Pédaler dans la semoule » revient à ne pas réussir à avancer. C’est la terreur des rêves d’impuissance. La veille des courses il m’est arrivé de rêver que je pédalais mais restais sur place, et le peloton s’éloignait.

Dans l’équipe on s’y connaît peu en vélo. Nous avons surtout deux films comme références, Les triplettes de Belleville et Le vélo de Ghislain Lambert. Que pensez-vous de ces films ?

J’ai aimé les deux. Je me souviens dans Les triplettes de la silhouette de ce personnage tout en cuisses et absolument muet qui était au fond une figure de la mélancolie. J’ai été assez ému par l’ambiance toujours nocturne de ce film. Le vélo de Ghislain Lambert, sous les atours de la comédie, ramène aussi à la mélancolie. C’est peut-être ce qui caractérise le mieux Benoît Poelvoorde, cette faille qu’on peut sentir à travers sa grande gueule toujours fragile et chevrotante. On le dit assez peu mais il n’est pas rare que les champions soient des gens profondément mélancoliques, comme les clowns. On est dans l’affirmation, dans la santé, dans le sang, mais ce qui prédomine c’est la bile.

L’écriture du livre : ligne droite ou série de virages ?

C’est une ligne droite. L’écriture a été assez brève, elle a dû prendre deux ou trois mois, mais j’en ai accumulé la matière, comme une forme d’énergie, toute ma vie. Je pourrais dire que ça a été un livre très difficile et pénible à écrire, et je pourrais dire tout à fait l’inverse. Il a fallu que j’accumule l’énergie pour me lancer, mais après c’était une ligne droite.

Où devrait-on lire votre livre et dans quelles conditions ?

Moi qui ai appris à lire finalement assez tard, en reprenant mes études après ces années de vélo, je me suis aperçu que pour s’attaquer au texte il fallait avoir une certaine position physique. Ce n’est pas le cas de tout le monde mais il y a des textes que je suis incapable de lire allongé. Il faut que je sois assis. J’espère qu’on peut lire mon livre de manière plus détendue tout de même, dans un canapé par exemple, qu’il est assez doux et n’impose pas une position d’équerre.

Parmi le lexique du vélo, quelle est votre expression préférée ?

« Avoir la socquette légère », ou « avoir bonne patte ». La version châtiée serait « ingambe », se sentir en jambe. On dit aussi « envoyer les socquettes ».

Et quelle serait l’expression que vous aimez le moins ?

Le fameux « chasse patate », une expression que tous les commentateurs télévisés utilisent. Vous savez à quoi cela correspond ? C’est lorsqu’un coureur du peloton se lance à la poursuite d’une échappée déjà sortie et se retrouve à ramer entre les deux, sans pouvoir rejoindre l’échappée sur son effort initial et sans se résoudre néanmoins à se laisser reprendre dans le peloton. On se demande comment de telles expressions ont pu naître, quelle est son étymologie… Mystère !

On le dit assez peu mais il n’est pas rare que les champions soient des gens profondément mélancoliques

Est-ce que vous avez une onomatopée préférée ?

Wow !

Et un son préféré ?

J’aime le son des guitares électriques, claires, cristallines.

Quel est le livre qui vous a donné envie de lire ?

J’ai des souvenirs de lecture très intenses de la trilogie en rose d’Henry Miller, qui m’a scotchée.

Chantez-vous sous la douche ?

Non, quoique ce serait le seul endroit où je pourrais le faire !

Que redouteriez-vous le plus : perdre l’usage de la parole ou l’ouïe ?

L’ouïe sans doute, je pourrais toujours remplacer la parole verbale par l’écriture, mais l’ouïe ne se remplace pas.

Comment qualifieriez-vous votre voix ? Est-ce que vous l’aimez ?

Je la déteste. J’ai fait l’expérience lors de la promotion de m’entendre parler, je n’ai pas encore passé ce cap. Je sais que je timbre peu ma voix, que je parle souvent de façon insuffisamment distincte, qu’on ne m’entend pas bien. Ma voix est un peu comme mon écriture. Moi qui suis gaucher, certains jours ça va et d’autres jours mon écriture est affreuse.

Est-ce que vous écoutez de la musique quand vous écrivez ?

Non, j’en suis incapable. Ma fille sait travailler et écouter de la musique en même temps, mais moi je n’y arrive pas. Je suis aussi incapable d’avoir deux conversations à la fois, quand je suis au téléphone et qu’on me parle à côté je deviens fou (rires).

Et si votre livre était un genre musical ou un son..?

Une musique acoustique, du violoncelle.

Avez-vous un gueuloir comme Flaubert ?

Malheureusement non, mais j’aimerais bien. J’ai lu beaucoup de choses à voix haute pour les comprendre. Ce n’est pas tellement le cas quand j’écris, mais quand je lis il m’arrive de lire à voix haute pour mieux me concentrer ou pour mieux entendre. Ça vaut aussi bien pour la prose et la poésie que pour les textes difficiles. Lire à voix haute est indispensable.

J’ai lu beaucoup de choses à voix haute pour les comprendre

Quel serait le bruit qui caractérise le vélo ?

Un bruit de crevaison (rires). Et aussi de claquements. Quand vous changez de braquet, la chaîne fait du bruit. Cela résonne plus ou moins en fonction du vélo qu’on utilise. C’est un son qui habite l’oreille du coureur, toute la journée il entend des bruits de freinage ou des claquements de chaîne qui résonnent dans les jambes. Quand les coureurs s’endorment le soir, ils ont les oreilles pleines de ces sons.

Est-ce que vous aviez ce bruit en tête en écrivant ?

Oui, ainsi que certaines odeurs, le camphre, la pommade, qui se mélangent dans le peloton aux odeurs d’assouplissant.

Quel serait le lecteur idéal pour votre livre à voix haute ? Quel type de voix imaginez-vous ?

A priori, je pense à une voix masculine parce que j’ai écrit une histoire de garçons qui font du vélo, mais je serais assez curieux de l’entendre lu par une voix féminine. Je pense à une voix calme et chaleureuse, une voix apaisée.

Vous préféreriez lire votre texte ou être lu ?

Je préférerais qu’on me lise.

L’auteur est-il un bon lecteur de ses textes ?

Il devrait potentiellement l’être, mais en pratique c’est une autre paire de manches. Cela dépend aussi des circonstances, le fait d’être en public par exemple. Si je lisais mon texte seul chez moi, j’espère que j’en serais un bon lecteur. Il y a autant de textes qu’il y a de façons de les lire. M’entendre lu par d’autres, les quelques fois où j’en ai fait l’expérience, était très intéressant. On entend des choses qu’on n’avait pas remarquées dans le livre.

Pour vous, qu’est-ce qu’un bon lecteur à haute voix ?

C’est quelqu’un qui sait s’installer dans le rythme du texte, ou l’inventer. J’ai eu à lire une page de mon livre une fois à la radio et ce n’est pas facile. C’est une histoire de souffle, il faut accélérer sur les bonnes parties de la phrase, prendre sa respiration quand il faut, pour que l’ensemble ait un peu de tenue.

M’entendre lu par d’autres, les quelques fois où j’en ai fait l’expérience, était très intéressant

Quelle erreur ne faut-il pas commettre en lisant votre texte à haute voix ?

Déclamer, en faire quelque chose de péremptoire.

Lecture et fête font-elles bon ménage ?

Sans aucun doute. Je ne suis pas un fêtard très doué, et une des choses qui me désespère dans la fête c’est ce besoin qu’ont les gens de crier tout le temps. On peut avoir envie de chanter, de danser, de parler fort, mais tout ce qui s’apparente au cri a quelque chose d’un peu archaïque, d’un peu régressif qui me fatigue. Donc si on associe lecture et fête je dis oui, mille fois oui.

Propos recueillis par Marie-Sophie Simon et Fanny Boutinet pour Les Livreurs.

- Olivier Haralambon, Le coureur et son ombre, éditions Premier Parallèle, mai 2017, 160 p., 16 euros

- Lien de réservation pour la soirée à laquelle il est invité (vendredi 24 novembre)

- Programme complet