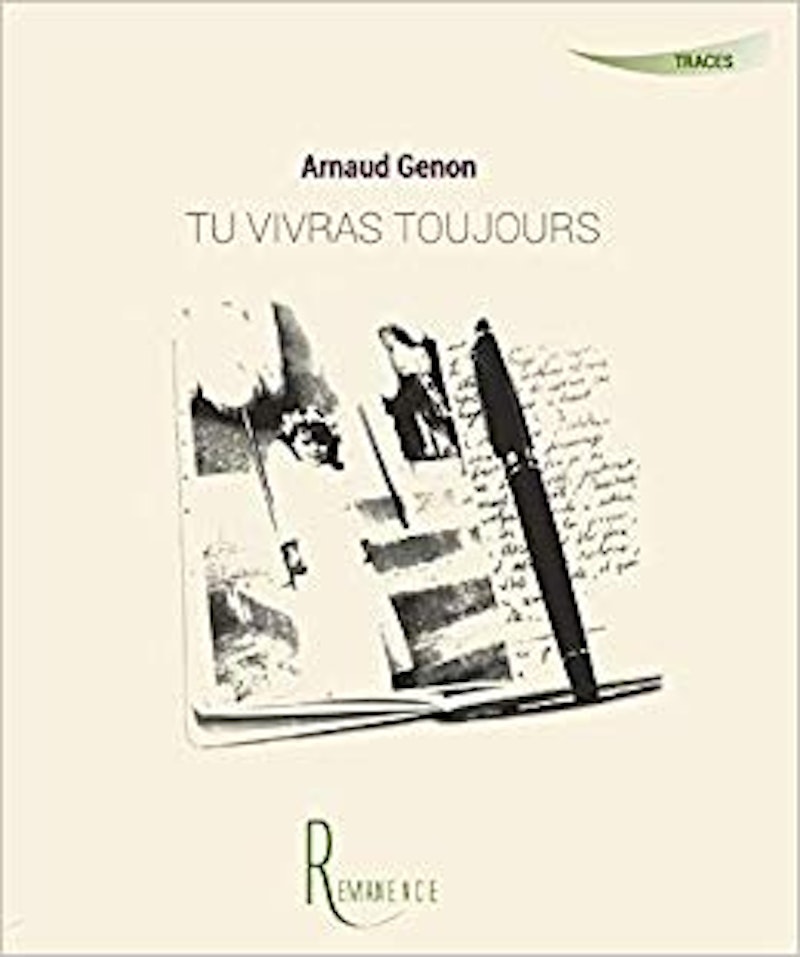

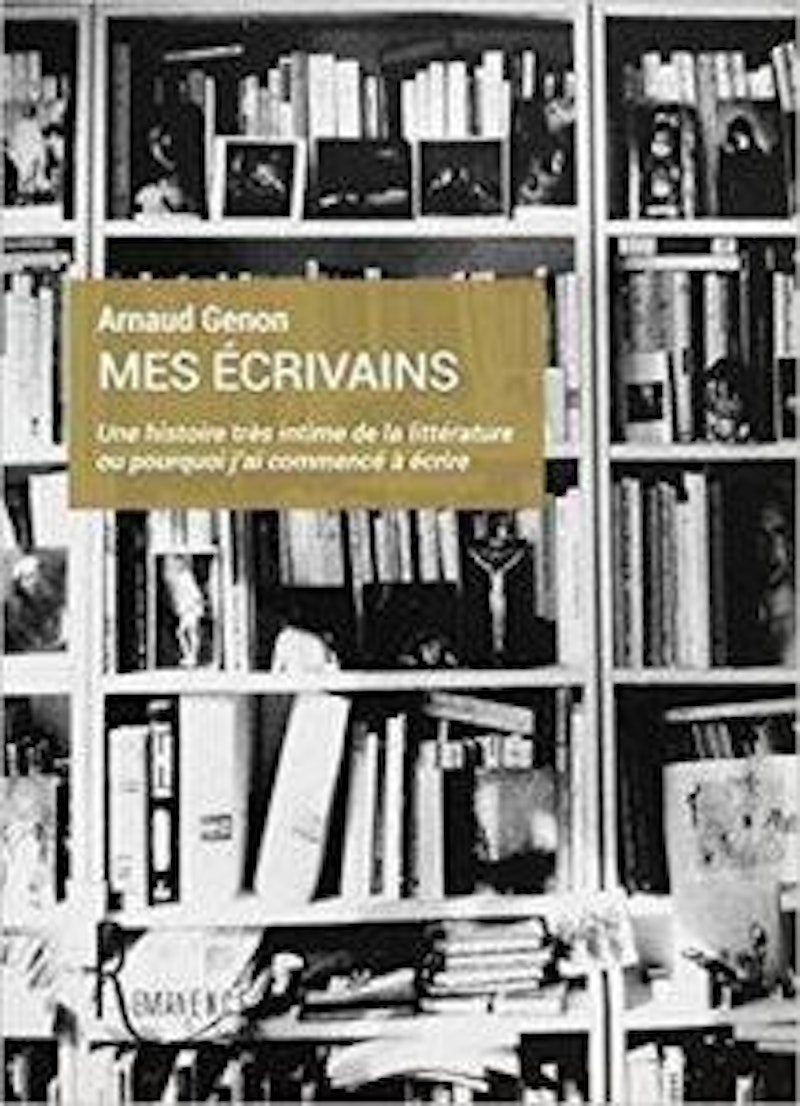

Jef Boden est né en 1956. Enseignant en Belgique néerlandophone il est passionné de littérature et a interviewé pour plusieurs revues de nombreux écrivains parmi lesquels Hervé Guibert et Aidan Chambers. Il a par ailleurs écrit des articles sur la littérature de jeunesse et traduit plusieurs textes de Mark Behr. Arnaud Genon enseigne actuellement les lettres et la philosophie en Allemagne, à l’École Européenne de Karlsruhe. Visiting Scholar de ReFrance (Nottingham Trent University), il a publié plusieurs livres sur Hervé Guibert et trois autofictions : Tu vivras toujours (Éditions de la Rémanence, 2016), Mes écrivains. Une histoire très intime de la littérature ou pourquoi j’ai commencé à écrire (Éditions de la Rémanence, 2018) et Les Indices de l’oubli (Éditions de la Reine Blanche, 2019). Arnaud Genon et Jef Boden ont commencé à correspondre en 2010 à propos d’Hervé Guibert. Ils poursuivent ici leur dialogue en évoquant les écrivains qui marquent, qui accompagnent, l’importance de la littérature et de ceux qui la transmettent…

Arnaud Genon : Si l’on m’avait dit, quand j’avais 10 ou 11 ans, que la littérature aurait l’importance qu’elle a aujourd’hui pour moi, je ne l’aurais pas cru. Elle s’est installée dans ma vie, un peu par défaut. Je n’étais pas prédestiné à aimer les livres, encore moins à écrire. Même s’il y avait quelques livres à la maison, la littérature n’était pas un sujet de discussion. C’est quand il y a eu un vide dans ma vie – la disparition de ma mère en janvier 1989, alors que j’avais 13 ans – que les livres ont commencé à occuper une place de plus en plus importante. Au collège, je devais lire Jacquou le Croquant d’Eugène Leroy alors même que ma mère était en train de mourir. Jacquou voyait sa mère disparaître et je faisais, avec lui, l’expérience de la perte. C’était étrange, cette coïncidence. C’est probablement à ce moment-là qu’elle est devenue, comme vous dites, une partenaire. J’ai beaucoup lu, adolescent. Je n’avais pas beaucoup d’amis et les livres constituaient pour moi un monde rassurant. Pourtant, je lisais des romans ou des histoires très sombres et désespérées. Et paradoxalement, je trouvais là un certain bonheur, plus précisément, j’arrivais, grâce aux livres, à faire face à ce qui était alors pour moi mon malheur : un manque, un vide. Il est vrai que cet amour des livres a eu beaucoup d’importance dans ma vie.

Jef Boden : Vous parlez d’une étrange coïncidence. Jacquou le Croquant a probablement été lu par des milliers de collégiens sans qu’ils n’y portent beaucoup d’importance. Une citation dans votre agenda (Mes écrivains, p. 35), alors que vous étiez élève de seconde vous a amené, grâce à une professeure de français qui savait comment stimuler un adolescent, à lire Oscar Wilde. (Un extrait d’une pièce de théâtre de Wilde étudiée en classe m’avait fait lire, avec beaucoup de peine à cause de ma connaissance limitée de l’anglais, The Picture of Dorian Gray.) Une citation, une professeure, une remarque en passant… Il n’y a pas seulement les coïncidences, c’est aussi par une petite ouverture que les livres et les auteurs entrent dans la vie et nous transforment en lecteurs passionnés. Et il n’y a pas seulement le plaisir de lire, la lecture ne se borne plus au seul plaisir, elle devient une nécessité. Grâce aux livres, on réussit à faire face au monde. Les livres deviennent un miroir, un compagnon, un conseiller parfois. Et les goûts du lecteur qui grandit évoluent avec lui : la narration, le sujet, l’écriture, les idées…

On doit trouver le bon livre au moment précis, ou avoir des professeurs, des amis qui nous offrent ces lectures qui nous touchent au plus profond. Ne pensez-vous pas que ce ne sont pas nécessairement les coïncidences mais aussi, peut-être, les professeurs (ou les amis, les proches) qui peuvent être à l’origine de rencontres littéraires ?

Arnaud Genon : C’est vrai, j’y pense grâce à votre question, que certains professeurs ont eu de l’importance dans ce rapport au livre. Il se trouve qu’au collège j’étais un élève très moyen en français. L’orthographe, la grammaire, la conjugaison n’étaient pas mon fort. Alors mes professeurs de français n’étaient pas ceux qui me marquaient le plus car les notes qu’ils me rendaient n’étaient souvent pas très bonnes. Cependant, je me souviens de cette professeure (même si j’oublie son nom) qui m’avait fait lire Jacquou le Croquant. J’étais en cinquième. Je n’étais pas un grand lecteur mais c’est probablement grâce à elle que j’avais terminé ce « gros livre ». Et puis au lycée, il y avait eu Mme Acher et Mme Soizeau. J’admirais leur érudition, leur connaissance des auteurs, des textes. Souvent, dans mes devoirs, je citais des écrivains qui n’étaient pas des classiques mais qui me parlaient, qui me touchaient. Ils étaient ceux avec qui je grandissais et qui réveillaient quelque chose en moi. Je me souviens avoir notamment parlé d’Hervé Guibert et de Valérie Valère dans une dissertation en première et ma professeure avait noté en rouge, dans la marge : « Bien, mais il serait préférable de citer les auteurs classiques que vous étudiez en cours… ». Cette remarque m’avait vexé. Pourquoi devais-je citer Mme de Lafayette plutôt que Valérie Valère ? Je comprends aujourd’hui ce que voulait dire l’enseignante, qu’il y a une hiérarchie dans l’histoire littéraire, les grands auteurs, les classiques, le Lagarde et Michard… Mais pour moi cela n’avait pas de sens. Les grands auteurs étaient ceux qui me touchaient !

Mais je crois aussi aux coïncidences. La lecture du Monde le lendemain ou surlendemain de la mort d’Hervé Guibert (moi qui ne lisais presque jamais ce journal mais que j’achetai pour m’occuper dans le train) qui me fit découvrir cet auteur que je lis et sur lequel je travaille depuis plus de vingt-cinq ans. La rencontre d’Abdellah Taïa dans une librairie à Casablanca alors que je venais de m’installer au Maroc, ce même Abdellah Taïa qui me demandera, quelques mois plus tard, d’écrire un texte littéraire (et non universitaire) qu’il publiera dans une revue marocaine. Et, j’y reviens, la lecture de Jacquou le Croquant, roman qui racontait, durant quelques pages, ce que je vivais au moment où je le lisais.

Plus que sur le conseil d’amis, j’ai lu sur le « conseil » d’écrivains, en lisant ce que ces auteurs que j’aimais lisaient. J’ai ainsi lu Thomas Bernhard grâce à Hervé Guibert, Oscar Wilde grâce au chanteur Morrissey, Phèdre de Racine grâce à Fils de Serge Doubrovsky. J’ai parfois aussi lu en réaction, lu des auteurs contre d’autres. Jules Laforgue en réaction à certains de mes professeurs qui disaient que Baudelaire était le seul poète, du moins le plus grand poète du spleen…

Jef Boden : Où se trouve ce moment où la littérature n’est plus un passe-temps agréable mais devient ce compagnon de vie ?

Arnaud Genon : En ce qui me concerne, la littérature est rentrée dans ma vie parce qu’elle a été une nécessité. Lorsqu’elle n’était qu’une obligation scolaire, je n’y trouvais aucun plaisir, aucun déplaisir non plus d’ailleurs. Mais l’univers des livres n’était pas mon monde. Les mots des autres sont venus exprimer ce que je ne savais pas dire. Il y avait comme un vide dans ma vie dû à la disparition de ma mère et les livres ont eu un pouvoir consolateur en même temps que révélateur. A partir de ce moment-là, j’ai su que je ne pourrais pas ne plus lire. Et aujourd’hui, elle est un plaisir nécessaire. Je crois, selon la formule de Proust, que « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature (1)». À mes yeux, la littérature éclaircit le sens de la vie, nous la fait comprendre, elle la déploie, lui donne un sens, lui donne du sens.

Jef Boden : « Les mots des autres sont venus exprimer ce que je ne savais pas dire ». C’est tellement beau et exact. Parfois on arrive là avec la formule magique d’une professeure qui connaît ses élèves, ou plus encore, de l’ami qui peut sauver la vie en offrant le livre nécessaire.

Dans Mes écrivains vous racontez comment vous avez « rencontré » Hervé Guibert après sa mort, dans ses livres : « Jamais un livre – ce livre qui parlait de la mort – ne m’avait autant parlé de la vie. » (p.59) Ensuite, vous continuez à lire, à réaliser des photos, suivent le Mont Blanc et un premier volume de la Pléiade. Il y a des rencontres et, je me souviens aussi qu’après avoir lu Les aventures singulières (Minuit, 1982) et Voyage avec deux enfants (Minuit, 1982), un rendez-vous avec Hervé Guibert pour une interview me semblait immanquable. Dans ses écrits, et plus précisément dans ses autofictions, le lecteur se sent chez comme chez lui, on dialogue avec l’histoire, les personnages. A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie (Gallimard 1990) vous emporte dans la vie du narrateur. L’impression de rendre visite à l’écrivain, n’est-ce pas une proximité séduisante et en même temps trompeuse de l’autofiction ?

Arnaud Genon : Dans « L’ours », un de ses textes dans lesquels il commente son propre travail, Hervé Guibert rapporte les propos qu’un de ses amis aurait tenus : « Un jour, un ami me dit : ‘Ce

Jef Boden : Alors, au lieu de parler d’une écriture trompeuse, ce serait probablement mieux de dire qu’il existe plutôt un lecteur trompé (par l’auteur ou par lui-même). Une confession, un journal intime sont aussi des fictions. On peut être surpris par la différence entre les journaux de Julien Green publié de son vivant et les journaux complets que nous pouvons lire aujourd’hui. C’est ce que vous remarquez concernant Laurent Herrou : « Il s’en remet aux mots, il leur donne un sens, un poids, une force. Les auditeurs l’avaient compris. C’est ça, être écrivain (5). »

Un texte est une mise en scène comme une photo l’est aussi. Votre livre Les Indices de l’oubli (Éditions de la Reine Blanche, 2019) nous fait réfléchir à des images fantômes, des photos ratées, des photos d’un monde inconnu. Une photo familiale est assez souvent une tentative de retenir un souvenir. Une vie plus tard, on doit les interpréter. Est-ce possible pour un étranger qui ne connaît pas la famille ?

Arnaud Genon : Il est vrai que la littérature, comme la photographie, comprennent toujours une part de mise en scène. Les textes autobiographiques n’y échappent pas, ils sont une reconstitution, par les mots, de moments vécus dont nous gardons un souvenir plus ou moins précis. Il y a toujours une part d’autocensure ou une importance exagérée donnée à certains événements. Les photos, même mises en scène, ont une force indicielle plus forte qu’un texte littéraire. On les considère souvent comme des preuves, elles contiennent en elles ce que Roland Barthes appelait le « noème » de la photographie, le « ça-a-été ». Elles ont beau avoir fait l’objet de placements, de demandes de sourire, de mises au point, elles ne peuvent nier ce qu’elles montrent, même si ce qu’elles montrent est faux… C’est pour ça que nous avons parfois ce sentiment d’étrangeté par rapport à des photos sur lesquelles nous figurons pourtant : on ne se reconnaît pas, on s’exclame parfois : « non, là, ce n’est pas moi, cette photo ne me ressemble pas… » Alors bien sûr, des photos qui représentent des inconnus ont, elles, une force romanesque très forte, même si elles montrent des instants vécus. Tout l’histoire qui entoure le cliché reste à construire, à inventer. C’est un peu le paradoxe présent au cœur de toute entreprise photolittéraire.

Jef Boden : Est-ce que vous pensez que les photos d’Hervé Guibert complètent alors ses écrits ? Sont-elles des histoires racontées ou l’image remplace-t-elle l’encre et le papier ?

Arnaud Genon : Il est évident que les photos d’Hervé Guibert entrent en résonnance avec ses livres, mais elles n’ont pas pour fonction de les « compléter ». Elles ont été une autre manière de dire, de raconter son univers, un autre moyen de s’écrire (pour la photo, de s’écrire avec la lumière). Hervé Guibert a exploré le pouvoir narratif, descriptif et esthétique de la photographie, il l’a fait aussi avec le cinéma. Ce qui importait, c’est, me semble-t-il, quels que soient les moyens employés, de transformer sa vie et celle de ses proches en roman… C’est en ce sens que ses photos, tout en étant les œuvres d’un véritable photographe, ont aussi un pouvoir d’évocation littéraire qui redouble leur force.

Jef Boden : Votre expression « Un pouvoir d’évocation littéraire qui redouble leur force » me fait penser aux mots de Bernard Faucon dans un entretien avec Hervé Guibert (6) : « De plus en plus, les mots qui me viennent pour parler de photo sont des termes qui font appel au surnaturel, transfiguration, miracle, éblouissement. » Nous, les lecteurs, cherchons des œuvres qui nous parlent, qui ont ce pouvoir avec un potentiel extrême, presque surnaturel, comme l’exprimait Bernard Faucon. Ce sont les auteurs, les livres qu’on peut relire infiniment. Je pense à La Danse du coucou : une vie et une mort en quatre parties (Seuil, 1983) d’Aidan Chambers, à Hervé Guibert, à Mark Behr. Pouvez-vous nous proposer des auteurs ou des livres qui contiennent ce potentiel, qui révèlent à chaque lecture un aspect inédit ?

Arnaud Genon : Si je devais citer spontanément des auteurs, ce sont ceux dont je parle dans Mes écrivains : je pense à Hervé Guibert, tout d’abord, à Jean-Jacques Rousseau, à Jules Laforgue…, et aussi aux auteurs contemporains qui comptent pour moi : Abdellah Taïa, Mathieu Simonet, Laurent Herrou, ou à ceux disparus récemment comme Serge Doubrovsky. Si je parle d’eux, c’est que leurs textes m’ont très souvent touché, parfois bouleversé et ces auteurs sont devenus pour moi des compagnons de vie. Concernant Hervé Guibert, que je lis depuis bientôt trente ans, je me rends compte qu’il est un grand styliste. Je suis de plus en plus subjugué par son écriture, par sa phrase, son rythme, sa voix. Lorsque je le relis, c’est ça qui me marque. C’est pour ça qu’à mes yeux il est encore lu aujourd’hui et qu’on ne saurait, sauf à le méconnaître, le réduire à « un écrivain du sida ». Mais bien sûr, j’aurais pu ajouter d’autres auteurs. Flaubert, avant tout. Pour les mêmes raisons qui me font aimer Hervé Guibert. Je le tiens pour le plus grand auteur du XIXe siècle. La force de son style m’impressionne toujours. Mais je crois finalement que nous avons tous nos écrivains pour des raisons qui nous appartiennent. Il faut que nous arrivions à les trouver. Tout n’est qu’histoire de rencontre. Un livre qui nous marque, un écrivain qui nous accompagne toute une vie ce n’est jamais que ça, un coup de foudre parfois inexpliqué qui ne tient qu’à la formule qu’avait utilisée Montaigne pour évoquer son amitié avec La Boétie : « parce que c’était lui, parce que c’était moi ».

Notes

- Marcel Proust, À la recherche du temps perdu III, Le Temps Retrouvé, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1989, p.889.

- Hervé Guibert, La Piqûre d’amour et autres textes suivi de La chair fraiche, Paris, Gallimard, 1994, p.147.

- Raymond Bellour, « Vérité et mensonges », Le Magazine littéraire, février 1992, p.69.

- Michel Leiris, Biffures, Paris, Gallimard, 1975, p. 24.

- Arnaud Genon, Mes écrivains. Une histoire très intime de la littérature ou pourquoi j’ai commencé à écrire, Éditions de la Rémanence, Ambérieu-en-Bugey, 2019, p.76.

- Hervé Guibert, entretien avec Bernard Faucon, Le Photo, inéluctablement, Paris, Gallimard, 1999, p.283.

Entretien d’Arnaud Genon réalisé par Jef Boden