Dans le monde d’après, du ciel pleuvent les poubelles. C’est une des premières images du quatrième long métrage du maître Tsai Ming-liang, et elle a la double vertu d’être aussi frappante que poétique. Nous sommes à Taïwan, la fin du siècle est au coin de la rue et le cours des choses est en crise, en grave et profonde récession, à une pandémie près de mettre la clef sous la porte. Un récit de science-fiction dystopique donc et la suite de notre dossier sur la distance au cinéma.

Histoire d’eau

Ainsi, cette humanité restante, enclavée, réfractaire, est condamnée à errer sans but dans des marchés vides, à chercher à se réapprovisionner en produits qui n’existent plus, à stocker des montagnes de papier toilette dans son salon parce que bon, la fin du monde ne signifie pas qu’il faille tout de même renoncer aux rudiments du savoir-vivre. Devenu excédentaire à sa propre existence absurde, exilé d’un Paradis perdu dont on n’a plus même le souvenir, chacun n’est rien d’autre qu’une menace potentielle pour sa santé et celle des autres. En conséquence, il faut contenir, aseptiser, extraire puis isoler l’individu d’un réel qui prend l’eau, de toutes parts.

Et puisque désormais le péril est partout et en tout le monde, tapi dans l’ombre et prêt à nous buter jusque dans nos chiottes, elle aussi, l’eau, est devenue problématique. Elle est envisagée ici exclusivement en tant que matière première à exploiter et à contrôler, denrée comme une autre dont il faudrait faire un usage rationnel et technicien. C’est quand elle est à l’état sauvage, facétieuse, libre et forcément coupable, lorsqu’elle échappe au contrôle strict et utilitariste du monde moderne que le récit parvient à dérailler, la machine à se gripper, et le proverbial grain de sable à surgir des coulisses et à foutre un bordel bienvenu.

Plus qu’un dérèglement narratif, ce trou va agir comme un révélateur de caractères et de névroses. Et, dans les deux sens, c’est une affaire d’égoïsme.

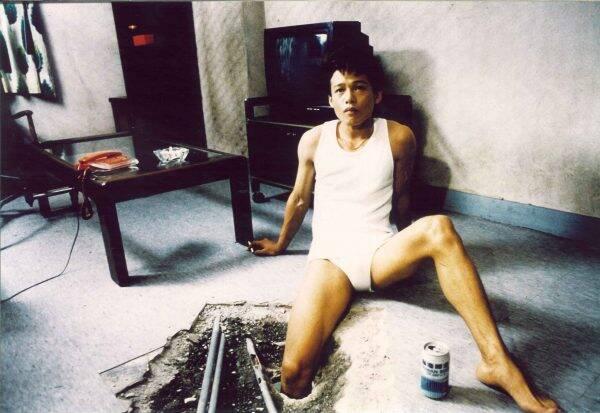

Détail amusant : la première interaction entre elle et lui se fait dans la viscosité liquide d’un vomi d’ivresse. Tout ça à cause d’un trou au plafond, lui-même causé par un problème de conduite d’eau. Même dans la fuite, reclus et emmuré chez soi à demi-vivant, on ne peut être à l’abri d’une fuite, d’un trou béant qui viendrait éventrer notre carapace hermétique. On est toujours rattrapé par le monde, d’une manière ou d’une autre. Plus qu’un dérèglement narratif, ce trou va agir comme un révélateur de caractères et de névroses. Et, dans les deux sens, c’est une affaire d’égoïsme.

Personne n’est plus coupable ou méchant que l’autre, plus parano ou taré que le voisin. En revanche, il y a inégalité dans la capacité de nuisance, décuplée pour celui qui habite au-dessus. Sa chasse d’eau après tout peut provoquer une inondation, ce n’est pas rien. Il est à une envie pressante près de commettre un déluge. A grands pouvoirs, grandes responsabilités. Un rapport de force asymétrique qui les oblige, sinon à vivre ensemble, du moins à convenir d’un pacte de non-agression. Le bougre n’est pas mauvais, simplement désœuvré et désespérément seul. Il ne résiste pas au cours des événements, il se laisse porter, il se laisse aller.

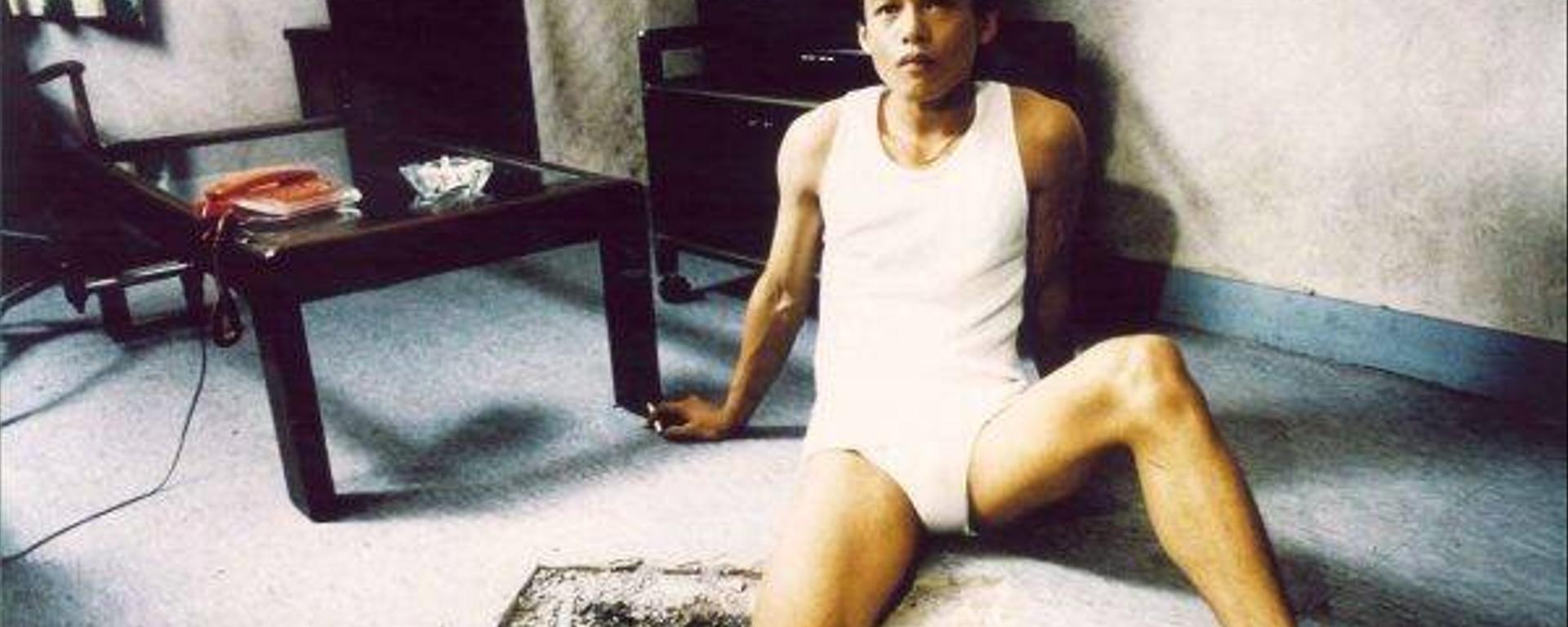

Nuit noire et technicolor

Pour elle, l’équation se pose différemment. Plus adulte, moins ouverte aux débordements, elle semble déterminée à ne pas perdre le contrôle, à se battre sur tous les fronts, à ne rien lâcher, à préserver quoi qu’il lui en coûte son appart et ses objets intacts. Et elle échouera, naturellement. Quand le sort décide de s’acharner, la stratégie la plus viable n’est peut-être pas l’entêtement à faire opposition envers et contre tout, mais plus sagement à courber l’échine, à laisser passer bourrasques et vents mauvais, à lâcher prise pour gagner en hauteur, voir plus loin, changer de perspective, embrasser le mouvement du monde. Terrifiée à l’idée de succomber, elle finira inéluctablement par rompre, épuisée et incapable de se sauver, après avoir consacré toute son énergie à résister aux forces extérieures, à repousser en vain cette eau qui s’insinuait inlassablement dans son domicile, l’engloutissant lentement mais sûrement, à se détourner d’un abysse sans fond qui était là, mais qu’elle se refusait jusqu’alors de regarder en face. Les derniers plans du film sont terribles : son appartement n’est plus qu’un champ de ruines, image exacte d’un paysage mental délabré, en violente dépression, inconsolable.

Le musical est une utopie révolutionnaire, une injonction à avoir foi en ce que le rêve puisse transformer le réel, à croire que le monde peut prendre les couleurs de nos amours.

Mais c’est qu’il faut sans doute aller au plus profond de la nuit la plus noire pour que la lumière surgisse enfin, accepter de se délester des contingences du réel pour voir par-delà notre réalité, se perdre dans les bois du Djinn pour retrouver les chemins perdus de l’amour et de la rédemption menant au Jannah. C’est sous cet angle qu’il faut regarder les séquences musicales du film. Trouées aberrantes de joie de vivre technocolorisée dans une diègèse désolante, à la pluie monotone et éternelle, elles peuvent être incompréhensibles, et peut-être même obscènes, pour ceux qui ne rêvent plus depuis longtemps, ceux qui ont oublié que le musical (essentiellement américain, mais pas que) est le courant artistique qui a offert au XXe siècle ses images les plus pures du bonheur. C’est ce Paradis-là qui a été perdu, effacé de la mémoire, et que le film tente de ressusciter, en incrustant ces séquences qui sont autant d’épiphanies mystiques qui viendraient réveiller ses personnages, les secouer hors de leur torpeur, leur réapprendre à vivre, à investir un monde abandonné à la mélancolie et à la douleur. Le musical est une utopie révolutionnaire, une injonction à avoir foi en ce que le rêve puisse transformer le réel, à croire que le monde peut prendre les couleurs de nos amours.

Elle comme lui continuent encore à rêver, mais se sont résignés à ce que le réel soit la vérité, et le songe le mensonge. Pour eux, l’amour n’est plus de ce monde, tout comme l’eau n’est plus l’image de la vie, mais celle d’un désastre imminent, de la mort qui vient. Enfermés dans la solitude de nuits sans sommeil, les jours qui s’écoulent ne deviennent plus qu’une trêve entre deux nuits. Personne ne peut se sauver soi-même. Mais on peut sauver quelqu’un d’autre de la noyade, en comblant la distance qui nous sépare avec une main tendue, armé de notre amour et de notre besoin de consolation. C’est une raison de vivre suffisante.

- The Hole, un film de Tsai Ming-liang, avec Yang Kuei-Mei, Lee Kang-Sheng, Miao ien. Disponible sur la plateforme VOD UniversCiné.