La rédemption n’aura pas lieu. De gangster en déclin dans A Most Violent Year à pilote de chasse recruté in extremis par la Résistance dans Star Wars en passant par musicien de seconde zone dans Inside Llewyn Davis, il y avait toujours pour Oscar Isaac, la possibilité d’un salut. Plus proche peut-être ici du Jonathan abandonné et à jamais blessé par Jessica Chastain dans le remake de Scènes conjugales, Isaac campe dans The Card Counter, le nouveau film de Paul Schrader, un soldier qui aurait voulu confesser ses crimes et se condamne à la place à la logique vaine de parties de poker sans suspense.

La répétition des jours

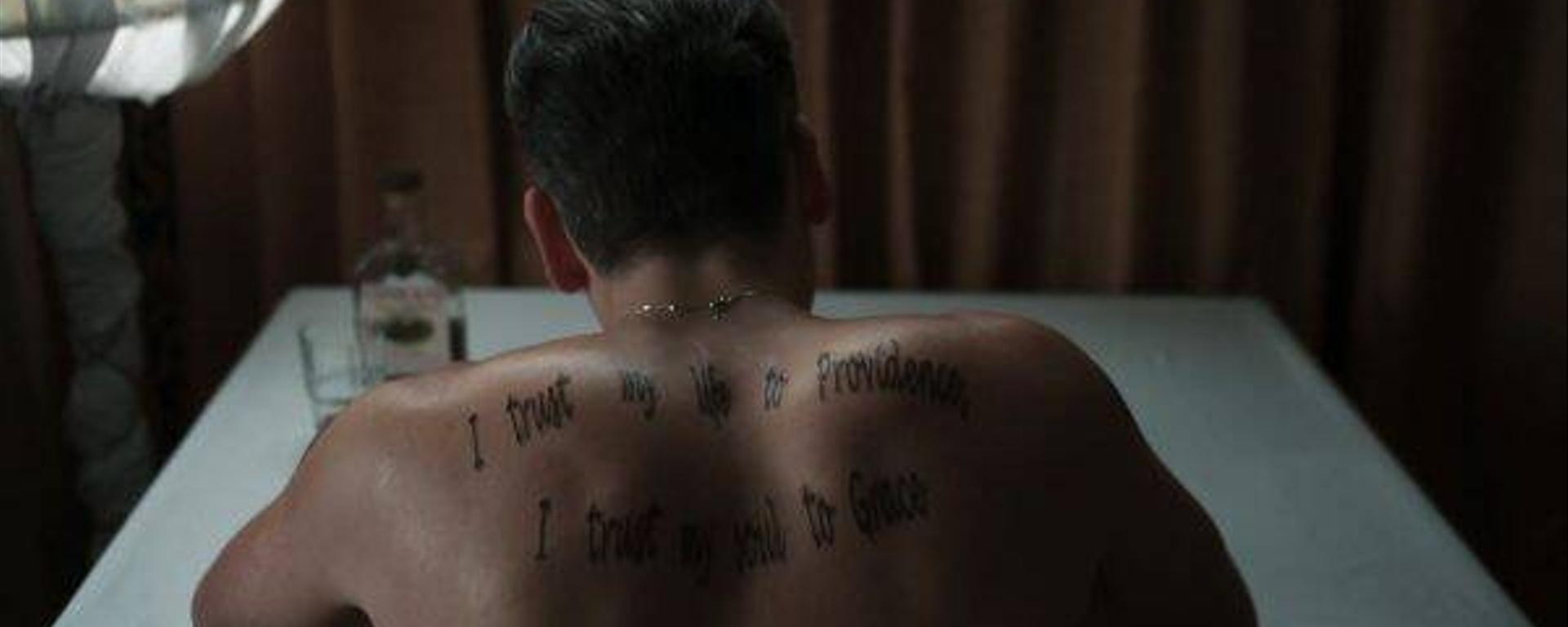

Puisque la vie n’est plus possible, Bill a fabriqué à l’extérieur les conditions d’une vie en cellule : il erre, de casino plouc — le Walsh casino du début du film en est un bon exemple — en comptoir de bar désert pour mieux expier sa faute. Chaque soir, il réserve une chambre de motel et met en place son énigmatique rite de purification du milieu : il emmaillote chaque pied de table et de chaise, chaque lampe, chaque élément de mobilier de grands draps blancs. Le procédé est fascinant et transforme l’espace en chambre mortuaire. Ainsi, l’environnement est neutralisé, aseptisé, presque autant que les salles de jeux dans lesquelles il se rend chaque nuit. Schrader montre ainsi que le seul temps habitable pour un ancien soldat tortionnaire est l’inexorable répétition des jours. On sait à quel point le cinéma américain aime faire revenir ses soldats, au moins depuis le tragique retour du Vietnam de Mike dans Voyage au bout de l’enfer de Michael Cimino . Plus qu’un comportement maniaque, Schrader filme une ascèse à valeur religieuse. Isaac s’installe devant son carnet tous les soirs et rédige ses mémoires, ou plutôt, consigne ses fautes dans une atmosphère quasi monastique qui nous glace. On entend, en voix off, les bribes de récit, suffisamment explicites, surtout quand elles sont accompagnées de brusques sauts dans le passé et dans le cauchemar d’Abou Ghraib. Bill prend le temps de nous expliquer pourquoi le jeu, pourquoi la vie des casinos, pourquoi ces choix.

Probabilités et accidents

Bill ne joue pas pour l’argent, pas plus qu’il ne joue pour le risque

Si les parties de poker en tant que telles ont une fonction dramatique limitée et ne sont jamais montrées comme sources de plaisir ou d’excitation (le cinéaste a bien compris que les années 90 sont révolues), Schrader déploie une idée très intéressante : Bill ne joue pas pour l’argent, pas plus qu’il ne joue pour le risque. Ce qu’il aime, comme le titre du film l’indique, c’est compter les cartes, c’est calculer et à la rigueur, faire quelques tours de passe-passe. Mais alors, si le jeu n’a aucun intérêt, pourquoi s’y adonner avec tant de ferveur ? Tout simplement parce que Bill a appris à jouer en prison, on n’a rien d’autre à y faire, ça il sait faire. Au poker, Bill dit préférer le black-jack : il suffit de retrancher des valeurs aux points potentiellement gagnés pour dominer la partie. Dans cette vie réglée comme du papier à musique, Schrader introduit non pas un, mais deux éléments perturbateurs qui font entrevoir à son personnage monolithique deux voies alternatives au modèle de vie qu’il a élaboré : le risque est alors grand de faire tomber le château de cartes.

D’une part, il y a La Linda (langoureuse Tiffany Haddish) dont la voix rauque et les faux ongles semblables à des griffes apportent une aura lumineuse à un univers pour le moins éteint. Elle le prend sous son aile, lui propose des tournois de poker sponsorisés et puis un peu de compagnie en prime pour siroter un whisky sec au bar du casino. D’autre part, il y a le nettement plus sombre Cirk (Tye Sheridan) dont le père s’est suicidé en revenant d’Irak et qui rêve d’assassiner John Gordo, vengeance élaborée en traînant sur Google Earth et sur eBay. Dès lors, Schrader semble emprunter un chemin beaucoup plus classique : un film de vengeance une fois que la haine a été attisée et que la logique de la flagellation a atteint ses limites. Pourtant, The Card Counter prend plutôt le virage d’un film de casino – on suit les trois compères dans des couloirs infinis, des parties identiques, des conversations creuses et des trajets en voiture. Schrader cherche à rendre ces espaces magnétiques, accentuant toujours davantage leur aspect déréalisé : les joueurs sont des guignols costumés, le vert du tapis de jeu envahit le cadre, les gains exprimés en dollars ne correspondent pas au montant que l’on empoche à la fin de la partie… Comme Bill, nous sommes toujours confinés à l’intérieur des casinos et n’entrevoyons que par moments le monde extérieur, de sorte que les villes traversées (Saint Louis, Atlantic City, Washington) n’existent plus. Peu à peu, ce nouveau temps, ce nouveau monde, ce nouvel équilibre établi se délitent : Cirk le Kid n’est certes pas un gangster sorti de chez Peckinpah, mais il veut toujours se venger, Bill n’a décidément pas l’ambition de devenir une star du poker, La Linda commence à se demander si son poulain n’a pas un trop lourd passé pour être fréquentable.

Mr. America

The Card Counter devient alors un portrait à l’acide d’une Amérique malade

Le facteur de continuité entre les trois parties du film (le rituel et sa perturbation, la recomposition d’un équilibre autour du jeu et le renoncement) est un personnage de second plan, un joueur de poker qui se fait appeler Mr. America et qui est soutenu par une assemblée hurlant « USA, USA, USA » à chaque victoire du champion. Il a beau en arborer les couleurs, Mr. America n’a jamais été sous les drapeaux. The Card Counter, qui avait parfois des accents eastwoodiens avec cette histoire de rédemption du militaire rendue possible par les soins prodigués à un ado en souffrance, devient alors une espèce de portrait à l’acide d’une Amérique malade. Mr America, c’est aussi un Oscar Isaac taiseux, renfrogné, à la bouche tordue et qui sait qu’il est pour toujours coupable, que la pulsion de mort l’habite. On ne se débarrasse pas du souvenir obsédant des bruits (la bande-son est à ce titre remarquable, car profondément anxiogène). « Le corps se souvient de ces choses-là », comme le dit sagement Will au jeune Cirk. Pour aller jusqu’au bout de l’horreur, Schrader choisit néanmoins le hors-champ tandis que nous entendons les hurlements de souffrance des deux principaux responsables, Bill et John Gordo. Si la rédemption n’est pas possible, laissons La Linda et Bill un instant de plus dans l’illusion, regardons-les marcher main dans la main sous un ciel étoilé de diodes colorées. La séquence confine au rêve, les deux personnages évoluent d’un pas vagabond dans le parc des néons, contrepoint fascinant aux lumières blafardes des prisons de la honte. Il y avait bien longtemps que le parallèle éculé entre le jeu et la mort n’avait pas donné lieu à un film à la fois si désespéré et si chrétien.