Comment, en premier lieu, s’opèrent vos choix de traduction ?

Il arrive aussi qu’une maison d’édition me propose de traduire un texte que je n’ai pas choisi. C’est comme un mariage arrangé. Si on a de la chance, en apprenant à connaître le texte, on le trouve de plus en plus intéressant, jusqu’à en tomber amoureux. Mais il faut avoir de la chance. À une ou deux exceptions près, j’en ai toujours eu.

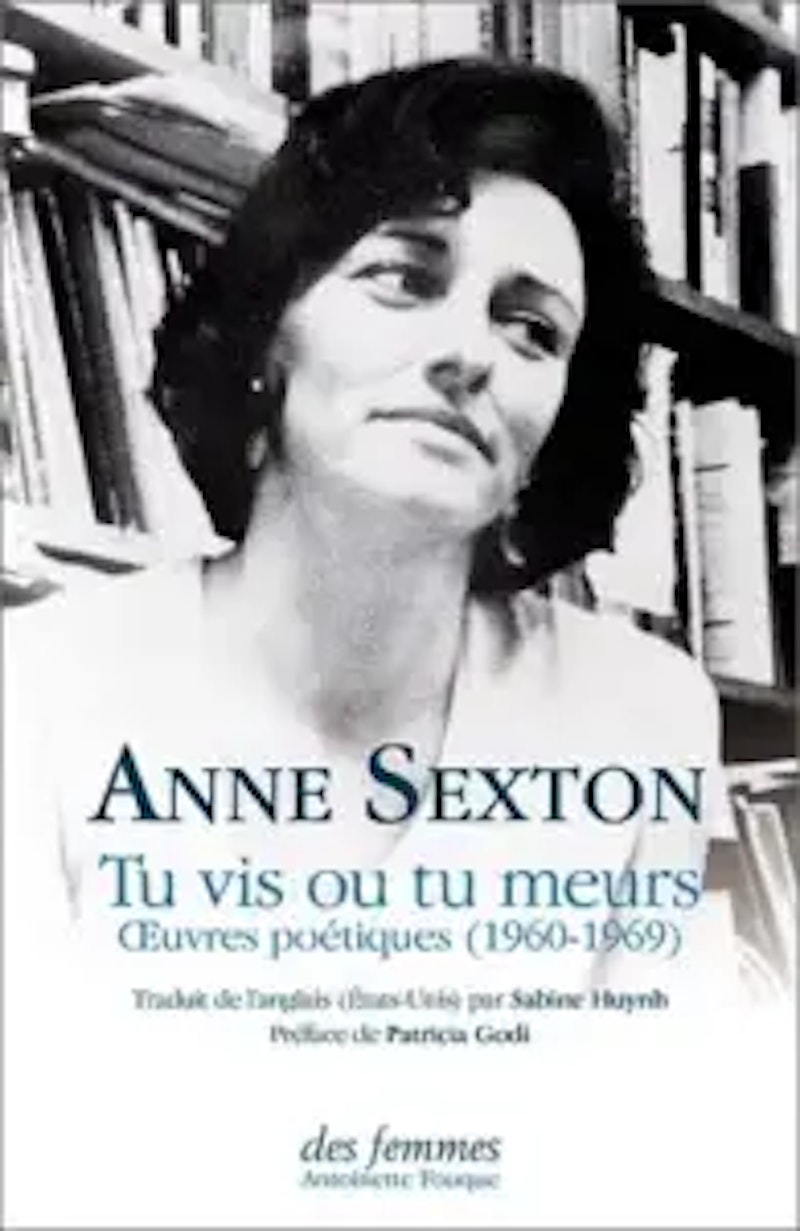

Vous avez déclaré au sujet de Sexton : « Avant de commencer à traduire Anne Sexton en 2014, j’ai passé des années à lire diligemment ses lettres chaleureuses et vivaces (écrites entre 1957 et 1974), la biographie que lui a consacré Diane Wood Middlebrook, les mémoires de sa fille, Linda Gray Sexton, et une multitude d’ouvrages et d’articles universitaires concernant son travail. Ces lectures ont contribué à éclairer le contenu de sa poésie lyrique et dramatique à caractère élégiaque et d’une grande force émotive dans laquelle le vécu est mis à nu, au sein d’une relation interpénétrative entre les événements personnels et les événements collectifs, et dans une langue très travaillée où l’oralité a aussi sa place ». Faites-vous cela pour l’ensemble des écrivains que vous traduisez, et plus généralement, comment s’établit votre travail de traduction, quand vous abordez un auteur ?

D’une façon générale, quand un sujet s’empare de mon esprit, je ne le lâche plus, j’aime bien en savoir le plus possible dessus. Je dis souvent en riant qu’à partir du moment où je m’intéresse à quelque chose, au bout d’un certain temps je suis capable d’écrire une thèse dessus.

Anne Sexton était tout simplement une femme exceptionnelle, aussi flamboyante et talentueuse qu’elle était fragile,

Dans le cas d’Anne Sexton, c’est le caractère très personnel de ses poèmes qui m’a poussée à faire des recherches sur la poète et sa vie, afin de mieux les comprendre pour mieux les traduire. Anne Sexton était tout simplement une femme exceptionnelle, aussi flamboyante et talentueuse qu’elle était fragile, et sa vie ne peut laisser personne indifférent, en particulier les personnes comme moi, qui s’intéressent à la poésie américaine, étant donné que son œuvre a fait date. Alors oui, en bonne chercheuse, je me suis plongée dans sa biographie, sa correspondance, les entretiens qu’elle a accordés, les ressources sonores et filmiques, les thèses et les livres concernant son travail, les livres que sa fille, Linda Gray Sexton, lui a consacré, et tous les articles sur son travail que j’ai pu trouver sur JSTOR (une fabuleuse base de données qui donne l’accès en ligne aux articles de magazines et journaux divers, y compris ceux des revues universitaires les plus importantes). Au bout de plusieurs années passées à traduire son œuvre (j’en suis au sixième recueil), je n’irais pas jusqu’à dire que je suis devenue Anne Sexton (je dis ça car on m’avait posé la question), mais qu’elle est certainement devenue une sorte d’amie ou de sœur, quelqu’un de proche à qui je pense avec émotion et admiration, et avec qui il m’arrive souvent de converser dans ma tête, surtout pendant que je la traduis. Comme je l’ai dit plus haut, j’ai tendance à être « dans l’affectif ».

Avant de traduire les poèmes que l’écrivain israélien Uri Orlev a écrits au camp de concentration de Bergen-Belsen, Poèmes écrits à Bergen-Belsen en 1944 en sa treizième année publié aux Editions de l’éclat, 2011, j’ai passé deux ans à lire sur les camps et l’Holocauste, j’ai lu des témoignages, relu les livres que j’avais de Robert Antelme, d’Imre Kertész, de Jorge Semprún ; j’ai regardé des films documentaires, j’ai revu Shoah de Claude Lanzmann… On peut dire que je me suis immergée dans le sujet, mais aussi dans l’œuvre d’Uri Orlev puisque j’ai lu tous ses autres livres, ainsi que tout ce que j’ai pu trouver à son sujet sur internet (j’ai tendance à essayer de lire tout ce qui est disponible en ligne sur l’auteur que je traduis et son livre). Et j’ai aussi passé beaucoup de temps à discuter avec lui, car nous étions devenus amis. Hélas, il nous a quittés en juillet dernier.

Je crois que j’ai besoin que le poème occupe tout l’esprit, que ça devienne presque une obsession, que ça ne fasse plus qu’un avec moi, en quelque sorte ; j’ai besoin d’avoir l’impression d’être « devenue » le poème.

Je pense que ma façon de travailler n’est pas unique, qu’elle doit même être courante : tout traducteur ou toute traductrice qui se respecte, et qui respecte l’auteur et son œuvre, ne peut se contenter de traduire des mots sans effectuer des recherches sur tout ce qui est connexe au texte. À mon avis, le travail de recherche est annexe et essentiel à la traduction. Bien sûr, ce qui importe à la fin c’est le texte, mais il n’est pas né de nulle part, il provient d’un contexte et il est sans doute préférable que le traducteur en prenne connaissance. Je commence cette année à traduire les poèmes (ou plutôt le long poème de plus de 1500 vers) qu’Alice Oswald a consacré au fleuve Dart, dans le comté anglais du Devon, au sein d’un recueil éponyme. Étant donné qu’il s’agit d’écopoésie, j’ai l’intention de lire en parallèle des textes sur la fluviologie, la potamologie, la potamobiologie, bref la science des cours d’eau. Cela va être passionnant. J’adore comme la traduction peut mener vers des rivages inhabituels, ou nous reconnecter avec des choses perdues de vue. Pour nourrir mon travail de traduction de Dart, je vais aussi lire la traduction française de l’un de mes livres préférés, The Peregrine, de J. A. Baker, un merveilleux livre de nature que j’ai lu plusieurs fois en anglais. Nous devons à Élisabeth Gaspar la traduction française de ce livre, publiée au Mercure de France en 1968, traduction qui a été revue par François Tabouret pour une nouvelle édition chez Corti (2020). Finalement, je pense que je vais me replonger dans L’enfant et la rivière, d’Henri Bosco, un livre qui m’avait fascinée enfant. J’ai besoin de m’imprégner du lexique de la faune et la flore des cours d’eau. Je vais aussi ressortir mes vieux herbiers de fleurs et de feuilles d’arbre et mes manuels de botanique.. Ces lectures annexes me seront bien utiles pour traduire le recueil d’Alice Oswald, que bien sûr j’ai lu et relu ; il s’avère que j’ai une bonne longueur d’avance, puisque cela fait des années que je l’ai dans ma bibliothèque (il est sorti en 2002). Mais lire ne suffit pas.

Je suis de ces traducteurs qui aiment non seulement avoir « fréquenté » un texte pendant un certain temps avant de commencer à le traduire, mais aussi l’avoir déjà lu (beaucoup de traducteurs préfèrent découvrir le texte au fur et à mesure qu’ils le traduisent, mais j’ai toujours eu du mal avec les surprises, qui me déstabilisent). J’ai tendance à le relire plusieurs fois si j’ai le temps, et si un enregistrement des poèmes existe, je peux passer des jours à l’écouter en boucle, en faisant mes courses ou le ménage, lors d’un trajet d’autobus, en mangeant… Il me semble qu’il est important de s’habituer à la musique du poème, à son rythme, à son ton, avant de commencer à le traduire. De plus, j’aime bien m’imprégner de ce que j’ai à traduire ; y penser en marchant, en prenant ma douche ; le laisser décanter dans ma tête et dans mon corps, jusqu’à en rêver pendant le sommeil parfois. Je crois que j’ai besoin que ça occupe tout l’esprit, que ça devienne presque une obsession, que ça ne fasse plus qu’un avec moi, en quelque sorte ; j’ai besoin d’avoir l’impression d’être « devenue » le poème.

Pouvez-vous donner quelques exemples de difficultés stylistiques que vous avez pu rencontrer dans votre travail de traductrice ?

Toutes ces contraintes libèrent et ouvrent les vannes de la créativité dans la mesure où elles contribuent à « assouplir » l’esprit – c’est là que la traduction peut devenir pleinement écriture.

Votre propre travail poétique a-t-il pu enrichir votre travail de traductrice ?

Quand on traduit de la poésie et qu’on est poète, la confrontation avec le travail des poètes que l’on traduit permet d’élargir sa propre pratique et ses croyances sur ce que l’on pensait qu’il était possible de faire.

Oui, les deux pratiques – celle de l’écriture et celle de la traduction – ne peuvent que se nourrir mutuellement, dans la mesure où les recherches que j’effectue et le savoir que j’acquiers en lisant et en écrivant me serviront tôt ou tard pour la traduction, et vice-versa. Les deux pratiques sont poreuses.

Par exemple, mon intérêt pour le sonnet ces dernières années a nourri et consolidé un projet poétique sur lequel j’ai réfléchi pendant de nombreuses années pour mon nouveau recueil à paraître chez Doucey en 2024 (Sonnets & contrails, éditions Bruno Doucey, 2024). La pertinence de la forme sonnet pour mon projet s’est confirmée au fur et à mesure que je découvrais les sonnets de poètes contemporains : ceux du Britannique Jeff Hilson par exemple (j’adore la traduction que Carole Birkan-Berz a faite de son recueil The Assarts : Dans les essarts : onze sonnets sur soixante-neuf, Théâtre Typographique, 2021 et bien sûr les sonnets de l’Américaine Diane Seuss que j’ai évoqués.

Quand on traduit d’une langue à une autre langue, on apprend des choses sur les deux langues conjointement. Quand on traduit de la poésie et qu’on est poète, la confrontation avec le travail des poètes que l’on traduit permet d’élargir sa propre pratique et ses croyances sur ce que l’on pensait qu’il était possible de faire. On sort des sentiers battus, et c’est très précieux. Par ailleurs, il est certain que le fait que j’écrive et lise de la poésie depuis toujours me facilite la tâche, dans la mesure où, sans que je puisse expliquer comment, je parviens à « trouver » assez rapidement des solutions « poétiques » aux casse-tête posés, la poésie m’étant devenue une langue et un état d’esprit familiers (on parle ici entre autres de musique, de souffle, de façon de voir et d’entendre le monde, en tant que réseau de correspondances, d’assonances et d’allitérations mais pas uniquement, et de penser avec des métaphores, des analogies).

Selon vous, faut-il traduire au plus près le sens d’une œuvre, au risque de ne pas être bien reçu et peut-être même bien compris par le lectorat, du fait, par exemple, d’un trop grand éloignement culturel, ou envisagez-vous aussi ce que l’on appelle « les belles infidèles », c’est-à-dire des traductions qui s’écartent du texte original dans le but d’être mieux appréciées par le public ?

Cela dépend du texte que l’on traduit, mais je crois que quand un texte littéraire est « bon » (créatif, poétique), sa traduction nous procure de la joie et des ailes, en nous insufflant la liberté et le courage nécessaires à l’écriture. L’affranchissement, dans une certaine mesure, du poème de départ est salutaire si l’on veut que la traduction donne un poème à l’arrivée : il s’agit de mener la traduction à la mer et de voir si cette nouvelle barque que l’on a construite flottera ou pas ; si elle est poème, elle ne coulera pas.

Cela dit, parfois il est bon de traduire au plus près de l’original, afin d’essayer de conserver l’originalité justement, c’est-à-dire que tout traduire dans la langue d’arrivée d’une façon qui donne l’impression que ça a été écrit dans cette langue n’est pas toujours nécessaire, ou heureux. Par exemple, on est toujours tenté de traduire une expression idiomatique par une autre expression idiomatique, or, non seulement il n’existe pas d’équivalent au sens strict du terme, mais en plus il arrive que c’est juste plus « beau » ou plus poétique de garder l’image et les éléments qui composent l’expression de départ et de traduire d’une façon qui pourrait sembler littérale, mais sans l’être, puisqu’elle reflète un choix réfléchi. Bref, tout dépend de ce que l’on traduit.

Lorsqu’un auteur/autrice a écrit de la prose et de la poésie, pensez-vous qu’un/une traducteur/traductrice devrait traduire l’ensemble de l’œuvre de cet auteur/autrice ou doit-on privilégier un abord par genre littéraire ? Autrement dit, est-ce que savoir traduire de la poésie implique forcément de savoir traduire de la prose et réciproquement ?

Il arrive qu’un poème ou un recueil entier « demande » à être traduit par vous et personne d’autre que vous, parce que la résonance avec ce que vous ressentez ou avez vécu est là, évidente, puissante, et vous en êtes tellement pleinement conscient que vous ne pouvez résister à l’appel du poème.

J’aimerais pouvoir répondre par l’affirmative absolue à cette question. Hélas, il n’est pas rare de tomber sur des traductions de poèmes qui ne « marchent » pas du tout, parce qu’elles ne sont pas vraiment des poèmes. On sent qu’il y manque… la poésie. Le sens y est, mais on ne sent pas le cœur battre, la musique ; rien ne nous émeut ou ne nous stimule quand on lit la traduction, on ne sent pas d’intensité, d’urgence, de souffle, de langue poétique à proprement parler, car elle n’est qu’une traduction banale de mots, prosaïque, que n’importe quelle personne maîtrisant les deux langues aurait pu faire : une traduction somme toute fort insuffisante. Donc être capable de traduire de la prose n’implique pas forcément d’être capable de traduire de la poésie ; cela dit, si l’éditeur ou le lecteur n’est pas regardant, cela passe.

J’ai une amie traductrice de romans du français à l’anglais qui me dit souvent qu’elle ne pourrait jamais traduire de la poésie, que cela doit être « vraiment super difficile » et qu’elle ne sait pas du tout « comment » je fais. Dans son cas, vu qu’elle est une traductrice de prose très douée dont les traductions sont vantées pour leur poésie, je lui fais totalement confiance et je suis sûre qu’une fois qu’elle aura surmonté sa peur, elle fera un travail admirable. Heureusement, il existe certainement des traducteurs et traductrices qui peuvent passer de la fiction au théâtre à la poésie tout en gardant une langue littéraire magnifique et puissante.

Personnellement, je n’ai traduit qu’un seul roman pour l’instant, Maud Martha, de Gwendolyn Brooks, qui va paraître en mars aux éditions Globe. Et je ne me suis sentie capable de le traduire que pour trois raisons : d’une part je l’avais lu dans le passé et il m’avait plu ; d’autre part les sujets qu’il aborde résonnent profondément en moi car ils touchent à l’enfance pauvre, au prolétariat, au racisme (des choses que j’ai connues) ; et pour finir, il est composé de chapitres brefs, des sortes de vignettes, qui au départ étaient des poèmes, que Gwendolyn Brooks a transformés en textes en prose : cela reste quand même de la poésie, en prose. J’espère que ma traduction de ce texte ne sera pas trop décevante.

Pour conclure, le fait que je sois capable de traduire la poésie d’Anne Sexton, de Laynie Browne, Carla Harryman, Diane Seuss, Rodger Kamenetz, John Berryman, Robert Kelly, Robert Lowell ou Ilya Kaminsky, pour ne citer que les poètes américains, ne veut pas dire que je suis capable de traduire n’importe quel poète. Je crois que les affinités jouent beaucoup dans la compétence en ce qui concerne la traduction littéraire. Par « affinités », j’entends le contexte personnel, socio-culturel, politique même, autant que l’état émotionnel du traducteur, et sa façon d’écrire peut-être aussi, s’il est lui-même écrivain ou poète (j’insiste sur le « peut-être », car à dire vrai, je n’impose jamais mon style aux textes que je traduis, pas sciemment en tout cas ; par contre, les poèmes des autres influencent mon travail d’écriture, mais c’est une autre histoire). Il arrive qu’un poème ou un recueil entier « demande » à être traduit par vous et personne d’autre que vous, parce que la résonance avec ce que vous ressentez ou avez vécu est là, évidente, puissante, et vous en êtes tellement pleinement conscient que vous ne pouvez résister à l’appel du poème.

- L’entretien a été conduit par Hervé Weil dans le prolongement du podcast Je tiens absolument à cette virgule