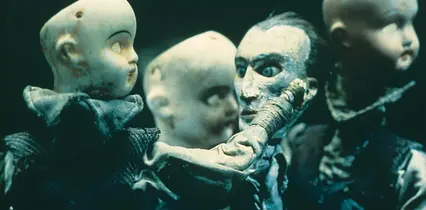

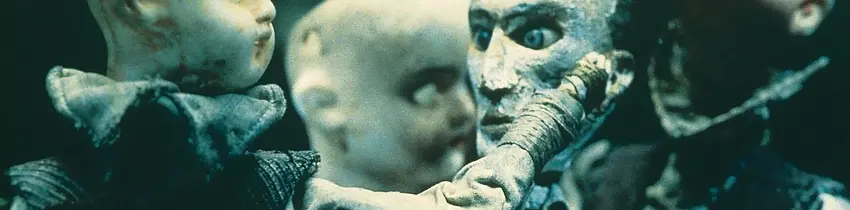

Dans le vallon suisse de Saint-Imier, en 1870, la naissance des mouvements anarchistes côtoie sans violence l’essor des logiques productivistes. Cette dualité se trouve au cœur de Désordres, le deuxième long-métrage de Cyril Schäublin, où les idées de révolte sont filmées avec un calme froid.

Tout doit se figer. Les photographes effectuent des prises de vue pour le catalogue de l’usine et rien ne doit passer devant l’objectif. Au même moment, Pierre Kropotkine, géographe, réalise une carte de la région, cœur battant de la pensée anarchiste en expansion. C’est là, au contact de la Fédération jurassienne, que le futur théoricien du communisme libertaire adhère à l’anarchisme. Si cet événement sert de point d’appui à Désordres, le film se concentre surtout sur la vie de la vallée, rythmée par l’industrie horlogère. En compagnie des ouvrières, des gendarmes, des photographes et des contremaîtres, nous sillonnons longuement les usines et les ateliers, le poste télégraphique et les chemins qui les relient. Désordres a pour titre originel Unrueh, mot allemand qui désigne le balancier d’une montre. Deux noms opposés qui révèlent l’originalité du film et de la société qu’il décrit : c’est précisément entre stabilité et trouble que la vérité se situe.

Ce que Désordres construit, c’est une société observée à la loupe, sans intermédiaire qui risquerait d’en bouleverser l’équilibre.

La vie paisible

Un gendarme discute tranquillement avec un anarchiste. La collecte de dons de l’Internationale ouvrière salue celle pour la reconstitution historique d’une bataille fondatrice, menée par les notables de la ville. De quoi parle-t-on ? D’un côté, d’une société sans classes, de l’autre, du rendement à améliorer ; ensemble, du temps et des montres. Que font, alors, ces deux camps idéologiques opposés ? Ils se côtoient dans le calme. En refusant un face à face enflammé, et en développant au contraire un sentiment de communauté qui dépasse les groupes respectifs, Désordres se distingue des autres films du genre. Le cadre bucolique de cette petite vallée bordée d’arbres, de rivières et d’une douce lumière nous éloigne des représentations habituelles de villes enfumées et grises. Le long-métrage doit beaucoup à son environnement. Cyril Schäublin le filme avec attention, lui laissant toute sa place dans des plans larges où les personnages semblent secondaires face aux structures naturelles ou humaines. Un sens aigu de la profondeur permet au réalisateur de construire cette sensation d’ensemble : dans un coin, les gendarmes travaillent et de l’autre, les ouvriers passent. Ni Pierre Kropotkine ni Joséphine, ouvrière horlogère, ne sont le centre de l’image ou le propos du film. Ce que Désordres construit, c’est une société observée à la loupe, sans intermédiaire qui risquerait d’en bouleverser l’équilibre. Alors, pas de grand discours et une radicalité qui nous paraît bien diluée par les interactions tranquilles de la vie quotidienne. La proposition est originale, mais aurait, seule, donné un film trop contemplatif, pour ne pas dire plat. Heureusement, sous l’eau claire, un sentiment s’agite.

Ici, ailleurs

On pourrait ne pas questionner ce calme, cette politesse froide même, qui est ici la marque de toutes les relations. Mais, par petites touches instillées, cette sérénité finit par inquiéter. Il y a quelque chose de violent à entendre une vieille femme être emmenée en prison — son salaire à la pièce n’a pas été suffisant pour payer les impôts locaux — avec des formules de politesse, toutes sincères qu’elles soient. Le beau jour de printemps se teinte d’indécence quand il éclipse presque la mention des anarchistes français ou américains réprimés dans le sang. Insidieusement, la courtoisie devient hypocrite. L’équilibre va-t-il rompre ? Plus l’image renvoie à un havre de paix, plus la crainte qu’il ne s’agisse là que d’une halte s’installe. Ainsi, malgré ses couleurs paisibles — des tons bleus, verts, parfois un jaune chaud, malgré le silence, malgré la forêt, Désordres frémit d’une tension palpable. Et pour cause : tout y est question de chiffres, de mesure, tout le temps. À Saint-Imier, chaque action commence à être calculée : les contremaîtres chronomètrent autant les performances des ouvriers que les parcours entre chaque bâtiment de l’usine, pour ne pas perdre une seconde. Tic, tac. Du temps, il y en a partout, sous la forme de montres, fabriquées ou déjà possédées, sous la forme de grandes pendules qui doivent constamment être ajustées. Chacun passe son temps à se régler à l’heure précise dans un geste délicieusement absurde, car il existe trois horaires distincts : celui de l’usine, celui de la mairie, celui de la station. Cette hégémonie nous plonge dans un monde en changement, qui amène avec lui le télégraphe et la photographie, qui élargissent les frontières. Alors, rapidement, nous avons la sensation d’une grande machine à rouages qui perce sous la terre, au milieu des échanges polis, et qui, pressant de plus en plus, amène avec elle la violence de la mesure, du chronomètre, de la performance. Sans qu’ils ne le sachent encore, la machine du temps est lancée.

Désordres, un film de Cyril Schäublin avec Clara Gostynski, Alexei Evstratov. En salles le 12 avril.