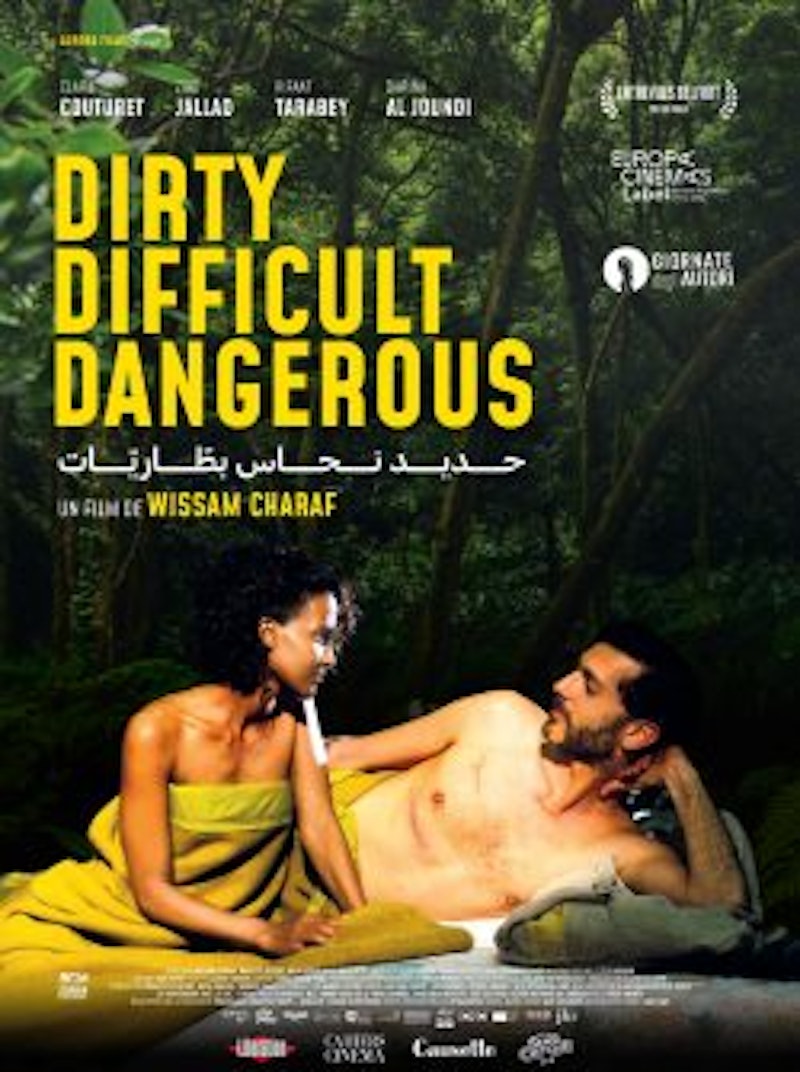

En trois adjectifs, c’est l’histoire d’un amour sale, difficile, dangereux. Ou boueux, impraticable et périlleux : une piste fuyant à travers la guerre. On sort du long-métrage de Wissam Charaf ébloui par ce mélo anti-mélo, à la fois poignant et solaire : a song of two humans.

À Beyrouth, Ahmed est réfugié syrien, Mehdia est domestique éthiopienne, piégée par une entreprise d’esclavage moderne. Il est musulman, elle est chrétienne. Ces deux exilés graciles partagent une insolente beauté, lui et ses yeux bleus, elle et ses faux airs de Jacqueline Delubac. Ahmed, en proie à la faim autant qu’à l’hostilité des mesures anti-réfugiés, erre dans les rues à la recherche de ferraille à vendre. Mehdia s’occupe d’un ancien colonel sénile, lunaire et terrifiant, sous l’étroite surveillance de la maîtresse de maison. Ils s’aiment au gré des interstices de la ville, de la cage d’escalier aux ruelles en passant par un terrain vague transformé en chambre nuptiale. Mais la maîtresse de Mehdia découvre sa liaison et lui interdit de communiquer avec Ahmed ; la jeune femme s’enfuit avec lui, comme les héros d’un péplum insolite. Les amants se réfugient dans un camp de réfugiés. Lui est atteint d’un mal qui le ronge ; elle boîte, blessée au pied.

Néfertiti chez Bresson

Ce récit donnerait envie à qui n’aurait pas vu Dirty Difficult Dangerous de lui accoler tout un fatras d’étiquettes rassurantes : film de guerre, film social, mélodrame… Pourtant, dans ce long-métrage d’une rare tenue, la mise en scène ne cesse d’évacuer tout risque d’axe éculé, dans un corps-à-corps exquis et dissonant avec son propre scénario. Il y avait pourtant de quoi sombrer dans le pathos. Mais Charaf semble nous dire que pour mieux représenter une crise, celle des réfugiés, il faut que le cinéma se mette lui aussi en crise. Il évacue donc tout naturalisme au profit d’une série de contrepoints qui érigent le décalage en art poétique et politique. D’un côté, l’excès prime : l’expressionnisme assumé des scènes d’intérieur nimbe les comédiens d’un halo d’ombres portées et de couleurs vives, comme dans l’appartement où Mehdia subit les agressions du colonel – Nosferatu est explicitement cité. Ailleurs, lors d’une crise de larmes partagée avec une autre esclave domestique, les corps lâchent : par leur démesure, ces pleurs désolants et burlesques viennent interdire au spectateur toute compassion trop prononcée. Lorsque les deux héros bénéficient alors d’une parenthèse enchantée d’un week-end offert dans un hôtel de luxe, ils rayonnent tels un pharaon et une reine antiques, renversés et bleuis dans une salle de bain céruléenne. En revanche, du point de vue du cadrage et du montage, la retenue l’emporte : caméra fixe, découpage tranché d’inspiration bressonnienne et kaurismakienne. L’émotion subtile qui pointe est permise par ce contraste entre l’outrance baroque des couleurs, de l’éclairage, d’un scénario tour à tour romanesque et fantastique, et l’austérité hiératique d’un découpage sec comme un coup de poing.

Dans ce long-métrage d’une rare tenue, la mise en scène ne cesse d’évacuer tout risque d’axe éculé, dans un corps-à-corps exquis et dissonant avec son propre scénario.

Débris d’acier dans l’azur

Le cinéma français dévore actuellement métaux et gangrène. Après Titane de Julia Ducournau, après Pierre, le héros au bras d’or de La Montagne de Thomas Salvador, après Julie Gayet dévorée par une lèpre violacée dans Comme une actrice de Sébastien Bailly, voici à présent Ahmed, l’exilé stoïque avec son bras de fer. Son corps blessé par une bombe se transforme peu à peu en métal, sans que personne ne s’en étonne. Loin de tout héroïsme à la Robocop, la poigne du personnage gagne à peine en force. Le demi-dieu restera réfugié, corps précaire en voie de délitement. Il brise seulement un coffre-fort dans un hôpital de campagne afin de financer de faux papiers et une inquiétante traversée vers la Turquie. L’émiettement du cœur et du corps en exil est tel que nulle véritable revanche du réfugié n’est possible. De même, Mehdia interrogée par des journalistes étrangers ne parvient pas à faire entendre son histoire : Ahmed l’empêche de la dire. Comme si tout témoignage portait une part maudite, à la fois inaudible et imprononçable. Le geste du cinéma prime : ce qui existe, c’est donc le film. Demeure, aussi, la stabilité d’un amour, qui donne l’envie de contredire le titre : aucune saleté dans Dirty Difficult Dangerous, juste la lumière émise par deux amants damnés qui demandent obstinément le droit de vivre.

Dirty Difficult Dangerous un film de Wissam Charaf, avec Clara Couturet, Ziad Jallad. En salles le 26 avril.