Sur les bancs en bois de l’école de Pharmacie de Paris dont la patine rend compte de l’éveil des bataillons successifs de scientifiques, deux hommes, connus pour leurs travaux sur les moisissures, discutent vivement. L’un d’eux, le plus âgé, le plus animé aussi, les cheveux impeccablement plaqués et le front haut, présente une passion que peu lui connaissent : le pastel. Il s’apprête à changer le monde en mettant au point le vaccin contre la rage. Celui qui écoute attentivement la confidence de Louis Pasteur aime la peinture, mais ses marottes sont la chimie et la biologie. Bientôt, il transformera le paysage artistique en développant plus de cinq cent nuances de couleurs de pastels (qui n’en comptait jusqu’à lors qu’une centaine) et en corrigeant la formule de ce médium qui résiste si peu à la lumière, à la poussière et à l’humidité. Il s’appelle Henri Roché et Edgar Degas ou Édouard Vuillard seront ses plus fidèles clients. D’abord, associé de la Maison Macle (grand ponte du commerce du pastel), il trouve la méthode pour empêcher la poudre colorée de moisir. Le chimiste reprendra ensuite l’affaire pour offrir un deuxième âge d’or au pastel, porté surtout par les impressionnistes et les symbolistes. Le musée d’Orsay présente ainsi cette formidable aventure.

Dans son exposition dédiée au pastel, visible jusqu’au 2 juillet 2023, il est question des plus grands pastellistes de la seconde moitié du XIXème siècle jusqu’à la fin de la Belle Époque : on y admire Edgar Degas, bien entendu, mais aussi Edouard Manet, Gustave Caillebotte, Odilon Redon et même de nombreuses femmes pastellistes comme Mary Cassatt ou Berthe Morisot. Les couleurs sont flamboyantes, les artistes brillants. Le petit bâtonnet de couleur – apte à fixer les motifs sur le vif – est le plus à même de témoigner des mutations remarquables de la société. Plus qu’une ode à la technique, il est question d’Histoire et de beauté. Foncez !

Une poudre de couleur

L’exposition s’organise en huit thématiques, courtes et claires. Déambuler à travers chacune d’elles, c’est prendre la mesure, par la vitalité des pigments, des transformations considérables de la fin du XIXème siècle. Il s’agit d’un spectacle. Le défilé bigarré des paysages – traduction d’un rapport renouvelé à la nature – côtoie l’éclat plus feutré de la parade bourgeoise – nouvelle élite consacrée par les portraitistes pastellistes. Enfin, le mysticisme, bouillonnement d’un au-delà, montre la réticence progressive des artistes à s’emparer d’une immanence indécente, effrayante. Ces thématiques sont sillonnées par l’artère principale de l’exposition qui donne à Edgar Degas ses lettres de noblesse. Il est moderne, il nourrit la modernité. En somme, ce sont autant de fenêtres qui nous livrent le génie des artistes qui ont su manier en virtuoses les petits bâtons colorés. Tout vibre. La couleur canonne ou caresse. Et, puisque le nuancier des pastellistes dépend du nombre de bâtonnets de pastel dont ils disposent, montrer la pétulance des couleurs, c’est souligner l’ampleur de la révolution d’Henri Roché. Le pastel, considéré longtemps comme secondaire, art d’agrément pour les jeunes filles de bonne famille, est désormais à même de rivaliser avec la peinture, et d’aborder tous les thèmes, de s’adapter à tous les formats.

Le défilé bigarré des paysages – traduction d’un rapport renouvelé à la nature – côtoie l’éclat plus feutré de la parade bourgeoise – nouvelle élite consacrée par les portraitistes pastellistes. Enfin, le mysticisme, bouillonnement d’un au-delà, montre la réticence progressive des artistes à s’emparer d’une immanence indécente, effrayante.

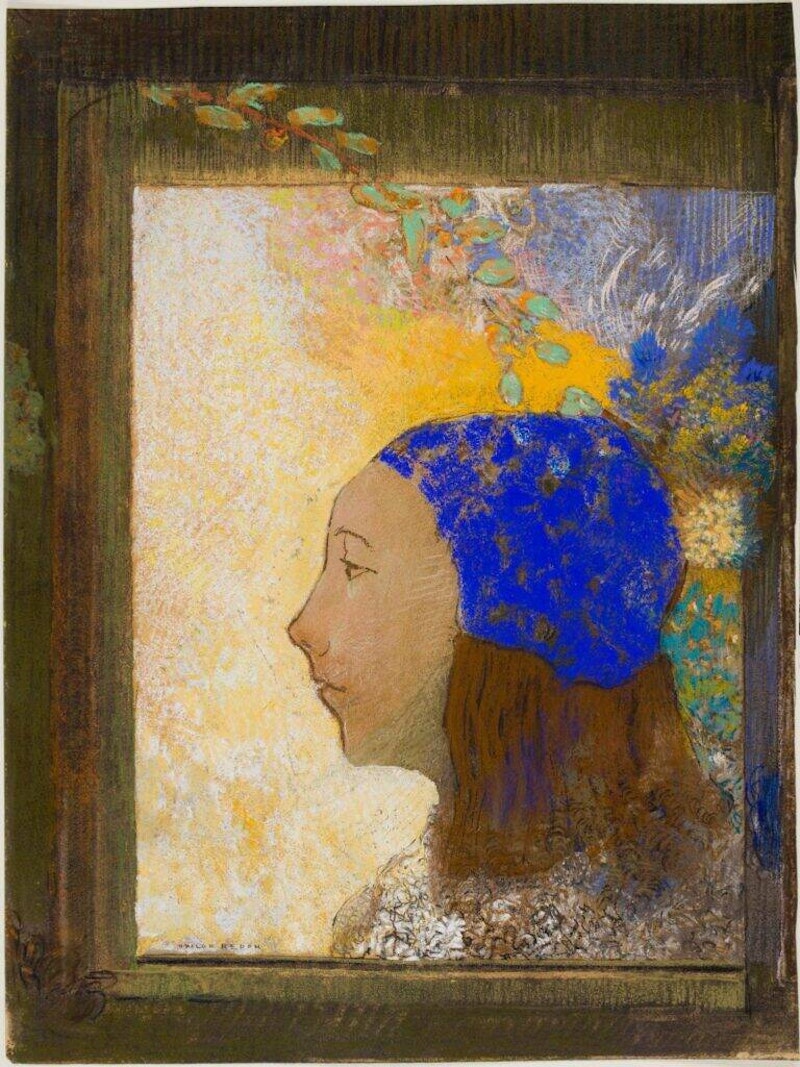

Pour saisir l’ampleur de cette révolution, l’exposition ménage des rencontres prestigieuses. On croise plusieurs fois Odilon Redon. Il est intimidant, il est le prince de l’éclat. Il orchestre toujours sur le papier un concert lumineux. Au milieu de ses superbes créations trône Jeune fille au bonnet bleu. Il s’agit d’un portrait, celui d’une jeune fille. Ce n’est pas la finesse du contour de son visage qui emporte l’attention, c’est la lumière et le lustre du bonnet qui surplombe sa mine désinvolte. Le bleu vif, posé en aplat, et les notes dorées se disputent chacune la moitié du tableau. Quelle lutte ! Quelle vitalité ! Les couleurs s’opposent et s’enrichissent, mettant chacune en valeur la profondeur, le chatoiement des teintes rivales. La jeune fille, indifférente, la paupière mi-close, tourne son regard du côté du soleil, tandis que s’amoncelle derrière elle la multitude des bleus profonds, griffés de blanc. C’est une tempête sourde, un tumulte consigné.

Pour répondre aux coups d’éclats d’Odilon Redon, le musée d’Orsay exhibe les petits formats d’Edouard Vuillard. L’un d’eux, Bouquet de soucis sur la cheminée, pourrait presque tenir dans une poche. Il présente une scène aux teintes chaudes. Rien ne bouge. Tout sourit. Une table rectangulaire souligne timidement le manteau d’une cheminée. On pourrait passer devant ce tableau sans s’arrêter. Mais les couleurs acérées sautent littéralement au visage et assaillent le regard. Sur un coin de la cheminée, un vase qu’on devine tout juste, déborde de petits soleils éclos. Le jaune, l’oranger, et le rose acidulés coiffent le vert tendre des tiges. Les soucis reposent là, dans la clameur des pigments. Ces pigments diffusent des fragrances sophistiquées, elles s’évaporent dans l’air frais du printemps. Le tableau, comme une esquisse, se résume à quelques coups de pastel ; on voit la touche. En contraste, Edouard Vuillard apporte un soin prodigieux aux fleurs. L’entremêlement méticuleux de différentes teintes présente le grain de chaque pétale. Voilà l’épicentre de la vibration de la couleur, il est celui du surgissement de la vie. C’est un spectacle d’autant plus épatant puisque le pastel exige une extrême minutie : les repentirs sont difficiles, surtout dans un aussi petit format.

Ainsi, la cavalcade des pigments livre l’émulation folle de la fin du XIXème siècle. On la perçoit notamment à travers la grande variété des approches. Les grands aplats font face aux zébrures et aux estompes. Le pastel ne concurrence plus la peinture, il propose autre chose. Son extraordinaire souplesse permet à chaque artiste d’ébaucher différemment son siècle.

Les effets de la matière

En plus de la couleur, le rapport à la matière conte à sa manière les bouleversements sociétaux. Le pastel, poudre vaporeuse, recouvre d’une couche légère et veloutée les figures bourgeoises. C’est ce qu’on nomme poétiquement la fleur de pastel. Il est le médium le plus adapté pour imiter la carnation et la texture de la peau : il offre une illusion de réel. Dès lors, la représentation de femmes bourgeoises superbement apprêtées rend immortelles la finesse de leurs traits comme l’élégance de leur garde-robe et de leurs intérieurs. Les bourgeois mettent ainsi en évidence leur place inédite dans la société. Parmi les chefs-d’œuvre, Edouard Manet saisit de profil le raffinement d’Irma Brunner. Elle incarne pour l’artiste le chic parisien. Sa peau blanche et poudrée s’offre comme une caresse. La douceur de son teint se détache d’un fond anthracite. Le chapeau noir et les cheveux charbonneux qui encadrent ce joli minois, mettent l’accent sur la perfection de la peau d’Irma. La robe rose est un modeste atour quand on observe la bouche sanguine de la jeune femme. Comme une fleur rouge dont les deux pétales concentrent tout l’éclat du tableau, elle s’épanouit joliment au milieu des teintes pâles.

C’est encore une bouche écarlate que l’on remarque dans un autre de ses portraits au pastel, Buste de femme nue, et qui nous fait même oublier que son modèle est dévêtu. Le charme de ces femmes est proportionnel à la douceur de leurs traits, de leur peau comme le souligne avec brio l’élève d’Edouard Manet, Eva Gonzales dans son grand tableau La mâtinée rose. Le pastel permet d’envisager aussi les grands formats. La taille des portraits bourgeois et des scènes d’intimité est parfois remarquable. Le velour de la peau n’en est que plus évident.

Mais les pastellistes du XIXème siècle, ne sont pas tous en quête de douceur. La modernité du médium tient de l’immense variété de son emploi, et Edgar Degas, plus que tout autre, va révolutionner la figuration avec le pastel.

Être moderne

Edgar Degas ne joue pas sur les aplats. Les corps féminins sont, au contraire, parcourus par les hachures et les stries. Parce qu’il veut saisir ses modèles sur le vif, figer pour toujours un mouvement, une expression, il utilise le pastel en dessinateur plus qu’en peintre. Il faut dire que le médium se situe à la jonction de deux mondes : d’un côté, il y a le dessin, puisqu’il est question de tracés, et de l’autre, il y a la peinture, puisqu’on peut superposer des couches colorées. Et puis, les petits bâtons de couleur sont très utiles parce qu’ils permettent d’être rapide. La rapidité : voilà l’une des révolutions du XIXème siècle. La matière pulvérulente est appliquée directement sur le support, elle n’implique aucune préparation, aucun temps de séchage. Elle est apte à capter l’instant. La Repasseuse d’Edgar Degas est croquée en plein effort, on croirait presque entendre le souffle du tissu que le fer étouffe. Ses danseuses, dont les faces se dérobent presque toujours à notre vue, sont toujours dynamiques. Ce dynamisme est rendu par les traits bruts qui dessinent les contours s’ils sont sombres, ou concentrent la lumière, s’ils sont blancs. Paul Helleu va plus loin encore quand il réalise Femme accoudée à une table, en 1889. Son œuvre est graphique. La solitaire contemple sa tasse vide, elle songe, le menton dans le creux de sa main. Sa rêverie est suggérée par le trait, par le dessin : dans le silence et l’absence de mouvement, tout fuit, tout tourbillonne. Ainsi, la rondeur de sa coiffure est une somme de lignes courbes, celles de son coude, de son épaule, sont également évoquées par l’accumulation des traits qui s’incurvent. Le fond lui-même est instable, raturé de part en part. Ce peut être le reflet d’une vitre à travers laquelle notre regard voyeur perçoit la jeune femme ou alors une manière de figurer la distance qu’implique le rêve.

Le rêve justement et le fantasme sont les derniers espaces qui consacrent le pastel dans cette exposition. On découvre, ou redécouvre le talent de Lucien Lévy-Dhurmer. C’est un artiste qui lâche la bride de son imagination. Pour l’exemple, le portrait de Méduse aux cheveux de coraux, présente une figure hébétée flottant au milieu d’une houle tempétueuse. Ce tableau fait vibrer une somme épatante de nuances de vert. Et quand sa palette est plus sobre, il concentre les mystères. Ainsi, la Femme à la médaille consacre l’invisible. Sa coiffe escamote une grande partie de son visage et ne permet pas de saisir son identité. De même, quel sens donner à son geste ? Elle tend son médaillon, mais il est impossible de lire les inscriptions gravées dessus, de comprendre sa posture. Le symbolisme est à son apogée, construit en réaction aux mutations parfois effrayantes de son siècle. Voilà la maestria d’un artiste dont on ne voit pas la touche, qui dépasse la peinture et qui permet de chanter une dernière fois l’extraordinaire épopée du pastel.

Cette exposition est bien plus riche encore. Il faut décidément aller la voir pour le croire.

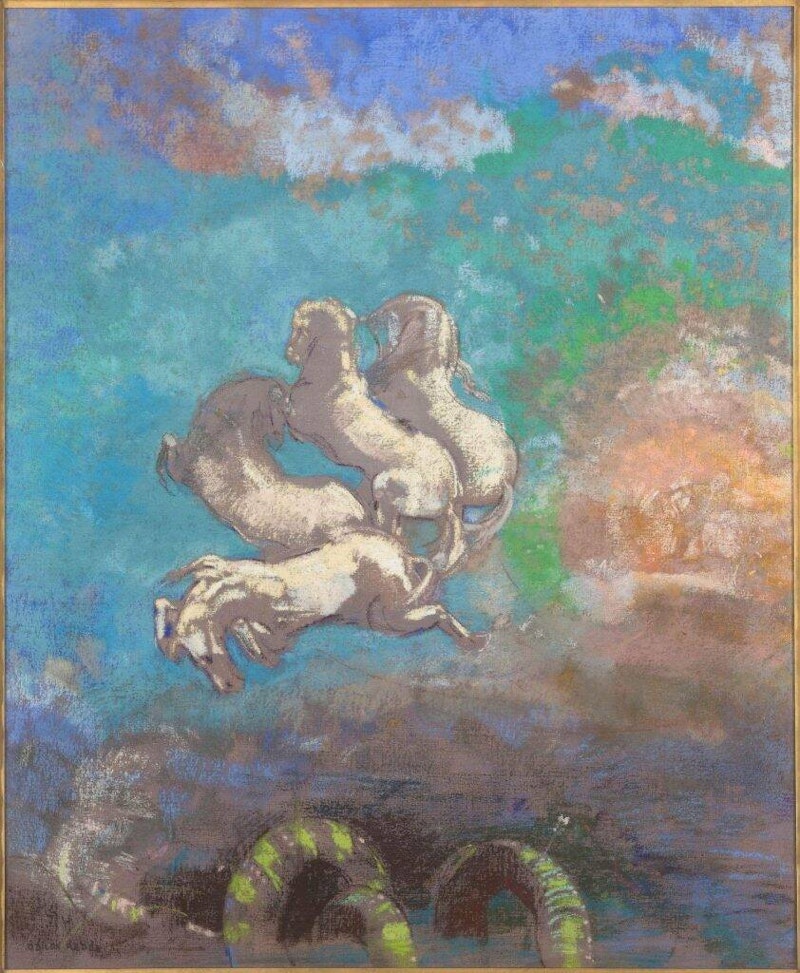

Illustration : Odilon Redon, Le Char d’Apollon, Vers 1910, Pastel et détrempe sur toile, H. 91,5 ; L. 77,0 cm, © RMN – Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski