Le backpacking, maladie infantile de la gen Z, peut-il interroger ce que signifie voyager dans un lieu empoisonné par ses aïeuls ? La découverte d’un pays impliquant forcément celle de son passé, le backpacker se heurte qu’il le veuille ou non aux reliques laissées par la guerre et l’impérialisme. Ce texte est moins le récit d’un voyage que la consternation face à ce que les occidentaux ont été capables de larguer par avion afin de prendre au piège un peuple sur son propre territoire.

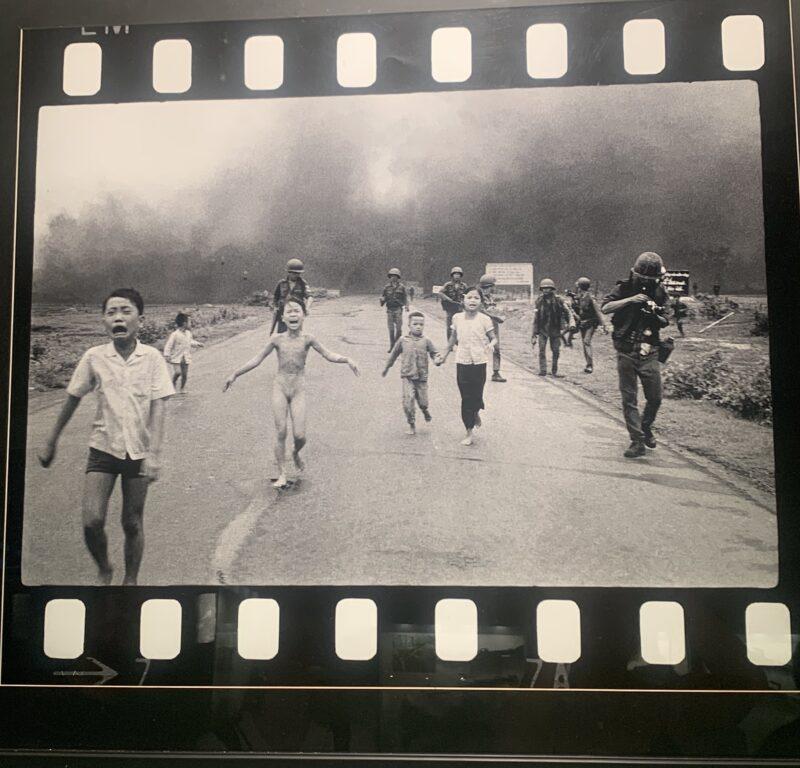

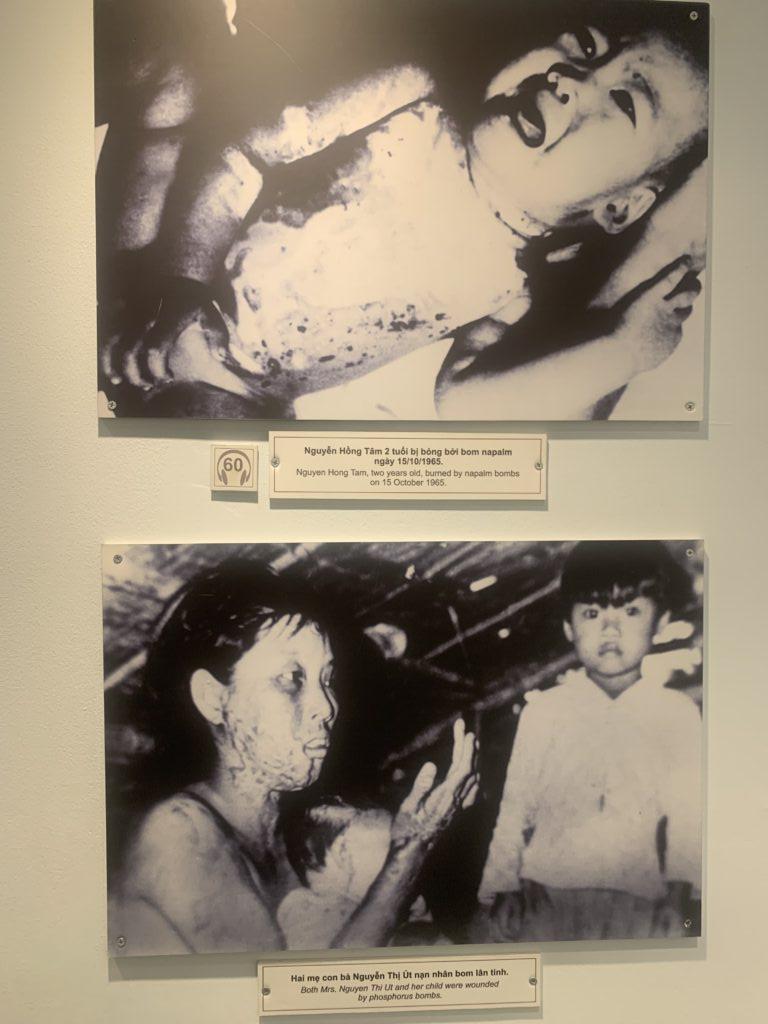

J’avais été profondément émue au musée de la guerre de Saïgon, en particulier face aux dégâts provoqués par l’agent orange, et déjà alors, je trouvais parfaitement dégoûtant que l’Occident s’arroge le droit de vie ou de mort depuis le ciel. Et c’était avant même de découvrir le nom de cette opération meurtrière, si stupidement Étatsunien : opération Popeye.

Il y a ce qui me semble déjà être une éternité, j’ai sous-loué ma chambre à Paris et me suis envolée quatre mois dans la seule partie du monde où mes économies me le permettaient, l’Asie du Sud-Est. Je suis partie avec un seul sac de quarante litres et l’ai rempli de bouquins, absolument paniquée à l’idée de me retrouver dans je ne sais quelle jungle à court de lecture, renonçant ainsi aux quelques vêtements supplémentaires que la modestie de mon bagage aurait pu m’autoriser. Je me suis découverte un amour pour les vaches ainsi que leur majestueux regard noir et allongé. J’ai dormi dans des villages animistes où l’on devenait parents à quatorze ans. J’ai laissé trois intoxications vider mes entrailles et j’ai appris à conduire dans les sinuosités du pays le plus pauvre de la région, sans même parler des kilomètres en stop ou des chambres d’hôtes crasses à quelques euros.

Le Cambodge m’a laissé un souvenir mièvre du pays. J’ai trouvé cet endroit vaseux et vendu. Je n’avais qu’une seule hâte : passer à la frontière suivante, et peut-être que cette impatience contenait en elle une portée annonciatrice, ou peut-être qu’elle a complètement biaisé mon expérience du Vietnam. Quoi qu’il en soit, la majestuosité de cet endroit m’a immédiatement cinglée, du nord au sud puis du sud au nord.

Je me sentais si honorée d’attiser la curiosité d’un peuple aussi grand, d’être reçue dans chacune des maisons que mes pas longeaient, tantôt pour assister au joyeux étripement en famille d’un buffle, tantôt pour tenter de se comprendre autour d’une bouteille d’alcool de riz sans fond, arrivée comme une reine et repartie comme une ivrogne. À Sapa je gambadais entre les terrasses de rizières et les troupeaux, souffrais du vertige à Ha Giang sur ces monts avataresques enjambant à la fois le Vietnam et la Chine. Au bord du Mékong je lézardais au soleil, offerte et lascive.

Dans la campagne encerclant Hoi An, on m’a amenée jusqu’au Monsieur qu’on disait avoir 104 ans, to see minority people. J’ai d’abord cru qu’on se foutait de ma gueule et que ça les faisait marrer de montrer un vieillard aux touristes en leur racontant n’importe quoi. Le vieux, parlant seulement son dialecte, ne pouvait démentir. Peut-être qu’ils extrapolaient sur son âge pour faire cracher nos portefeuilles, peut-être qu’ils lui inventaient même toutes sortes de joyeusetés afin d’atteindre le pire de nos complexes d’Occidentaux : celui qui nous convainc qu’on est les seuls à pouvoir faire le bien et que les autres ont besoin de nous, celui qui nous rend tellement crédules qu’on finit par nous-mêmes croire à la merde qu’on se raconte. Je ne m’exclus pas de cet écueil. À chaque gamin croisé dans les champs, je ne pouvais m’empêcher de leur acheter des glace sous le regard réprobateur des guides. On avait beau m’expliquer que ça ne les aidait pas, mais c’était plus fort que moi : c’étaient les centaines d’années de propagande coloniale qui parlaient à ma place.

J’ai suivi le monsieur dans sa maison -une pièce chichement meublée aux murs sanctuarisés par les portraits des plus grands : Hô chi minh, Staline, Marx, Engels, Lénine. Un cadre affichait une myriade de médailles et de décorations, à côté duquel trônait un diplôme écrit en vietnamien. Google translate confirma les dires du guide, il s’agissait d’un diplôme militaire datant de 1929. Un monument de l’armée Vietnamienne. Le vieux avait survécu aux maladies cardio-vasculaires mais aussi aux français, aux américains et aux chinois. Triple ration d’humiliation infligée aux plus voraces des Empires, qui par orgueil se pensaient capables de vaincre les dédales de la jungle. Les vietnamiens les ont terrassés avec du bambou et du venin de crapaud.

Le Monsieur est allé chercher un tuyau d’arrosage et nous a fait signe de le suivre dans son jardin. Je le pensais enthousiaste de nous montrer ses orchidées mais la botanique en question consistait en l’arrosage d’un python qui se déroulait à l’infini à peine sa cage ouverte.

Ça me démangeait de savoir d’où venait la résilience infinie de ce peuple. Cette santé folle, tous ces viellards qui chaque matin descendent dans les parc faire du Tai Chi, arborant les taux de diabète les plus bas d’Asie. Je multipliais les questions, confuse par la vigueur de ce corps miraculé, élu parmi les tant qui ont péri sous le phosphore et le napalm. Par ces mains rugueuses qui cajolaient un dragon au diamètre avoisinant celui de ma cuisse. Mais c’est quoi son secret ? Pas de tabac. Pas d’alcool. Et une obédience marxiste orthodoxe. Voilà le secret.

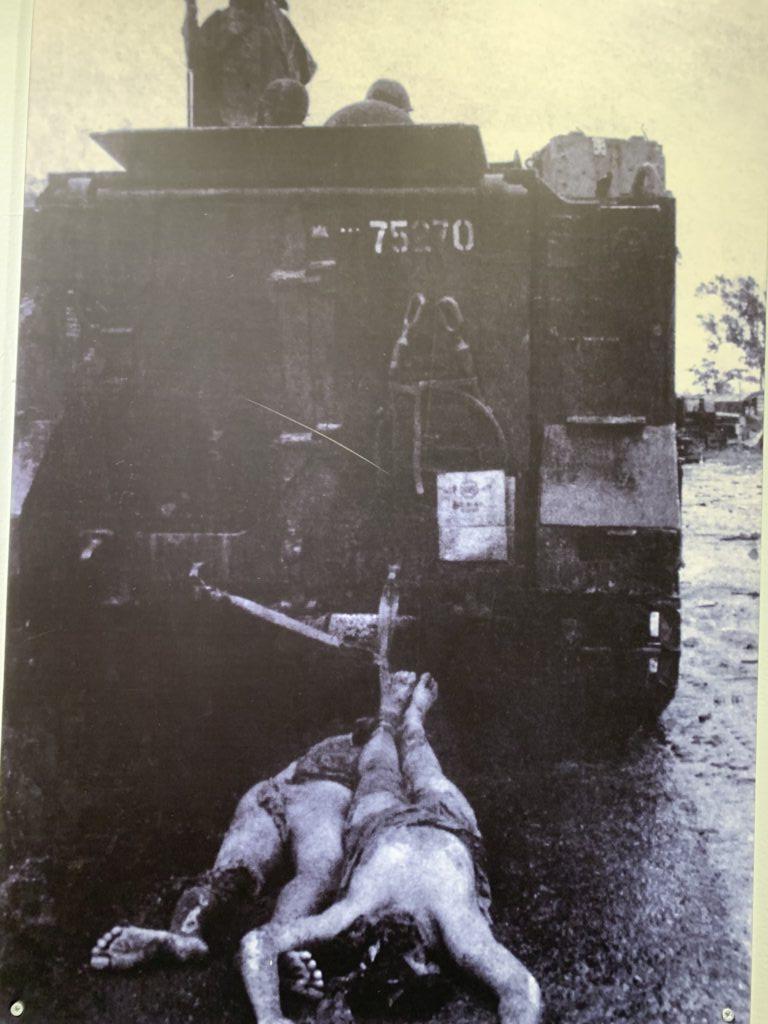

Cette longévité, cette hygiène impeccable, est le plus beau pied de nez qu’il m’ait été donné de voir pour un pays qu’on a tant essayé d’empoisonner par ses sols et ses tissus. Les Américains ont tenté d’éradiquer les communistes avec un défoliant. Se débarrasser de ces Viêt-Minh aux rhizomes proliférateurs, tenaces, à la propagation incontrôlée, adaptables aux pires conditions, aux sols les plus secs, aux climats les plus humides. Tout éradiquer. Quatre-vingts millions de litres d’herbicides pleuvaient au-dessus des forêts et des cultures vivrières, prévus par une opération au nom terriblement stupide. L’opération Ranch Hand était elle-même inspirée du désherbage que les Britanniques avaient mené en Malaisie contre les indépendantistes rouges. Fondre les visages des parasites. Contaminer leurs eaux, leurs nappes phréatiques, les croupes des animaux dont ils se nourrissent. Pourrir leurs récoltes, les obliger à s’exiler en masse vers des villes incapables de les accueillir et de les nourrir. Parasiter le parasite jusqu’à ses arrière-petits-enfants, qui, quatre générations après, concentreront eux aussi de la dioxine dans leurs chairs et sédiments.

Mais la mauvaise herbe tient bon, ses racines sont profondes. La mauvaise herbe connaît le territoire puisqu’il est le sien, sait où s’ancrer, où se replier et creuser des tunnels. Elle est avantagée au sol et ça, les américains, depuis les airs, le savent. Alors il faut exploser le sol, il faut que ses racines n’aient plus où s’épaissir, comme les français avant eux à Diên Biên Phu. Il faut, avec une énième opération dont je ne commenterais plus le nom, enfanter les nuages d’iodure d’argent et les faire pleurer jusqu’à l’averse. Intensifier la mousson, saturer les rivières, déclencher des torrents de boue, effondrer les terrains, noyer les voies d’approvisionnement, comme les français avant eux. Dépenser des milliards en armement, en ravitaillement, en acheminement, en déploiement, en propagande, en administration, en justifications diplomatiques, en pertes humaines, en répression contestataire, en retrait des troupes, et puis, comme les français avant eux, perdre la guerre.