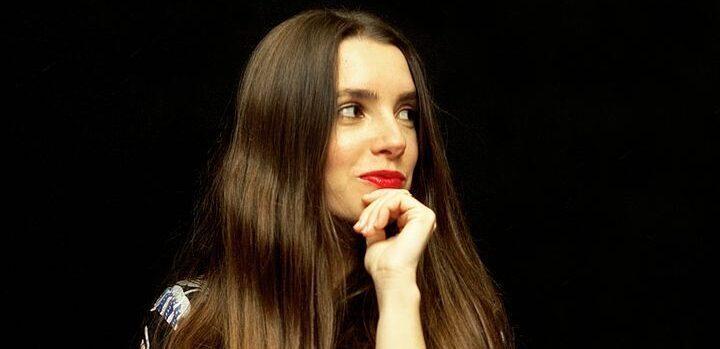

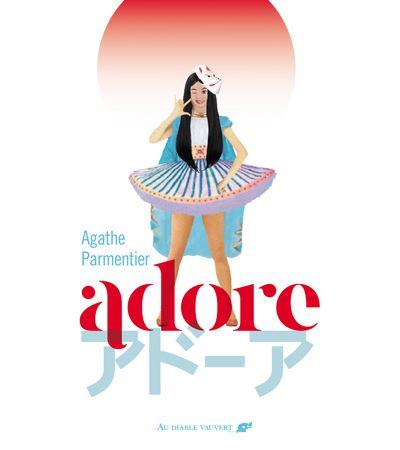

Et si l’authenticité n’était plus qu’un mirage dans un monde où l’artifice règne en maître ? Avec Adore, Agathe Parmentier dissèque les tensions qui opposent liberté et enfermement, individualité et standardisation, sincérité et mise en scène de soi: Ezekiel et Ameko incarnent ces contradictions, chacun étant enfermé dans un système qui réduit l’individu à un rôle figé. L’intrigue, portée par des introspections vertigineuses, explore une quête de sens constamment entravée par la marchandisation des rêves, où l’individu vacille sous le poids des simulacres et des faux-semblants. Parmentier donne corps à des personnages qui s’échinent à exister dans un monde marqué par la négociation identitaire et la sincérité devenue un luxe.

Fort d’une polyphonie maîtrisée, Adore s’érige en autopsie d’une société pervertie par le culte de la performance et l’illusion du choix. Les trajectoires entremêlées d’Ezekiel, adolescent désenchanté, et d’Ameko, jeune femme recluse depuis six mois, mettent à nu les tensions entre authenticité et spectacle, singularité et dissolution dans le collectif. Les personnages évoluent dans un univers qui fait de la douleur elle-même une ressource monnayable, des idoles, des produits standardisés, manufacturés à la chaîne pour alimenter l’appétit insatiable d’un public en quête d’évasion.

La narration excelle donc dans l’exploration des mécanismes d’aliénation qui façonnent aussi bien l’industrie culturelle que les rapports humains, traquant les fractures invisibles qu’elles creusent au cœur de l’intime. Régies par les paradoxes du désir contemporain, les illusions du bonheur normé et les formes insoupçonnées de résistance surgissent là où tout semble voué à la marchandisation, jusqu’à l’âme elle-même. Pourquoi donc cette jeune femme s’impose-t-elle la création de cette prison physique et psychique ?

S’enfermer pour se libérer

L’enfermement dans Adore n’est pas qu’un motif abstrait, il constitue un point de bascule narratif : l’intrigue démarre avec une décision radicale d’isolement volontaire. L’acte de se retrancher du monde traduit ici une incapacité à exister dans un système structuré autour de l’exploitation et de la surveillance. Cette tentative d’évasion est immédiatement mise en tension avec son impossibilité réelle : l’effacement n’ouvre pas de réelle porte de sortie.

Parmentier donne corps à des personnages qui s’échinent à exister dans un monde marqué par la négociation identitaire et la sincérité devenue un luxe.

Momoko illustre cette mécanique de disparition progressive. D’abord recluse, elle glisse peu à peu dans une forme de dissolution totale, marquée par son incapacité à maintenir un lien avec le réel : « Momoko, isolée, commence à sombrer psychologiquement. Une scène poignante la montre confrontée à Asimo, un robot perçu comme un substitut insensible et inquiétant à l’humanité qu’elle tente de préserver ». L’image du robot, figure sans affect, renvoie à sa propre dépossession, son enfermement mental s’accentuant jusqu’à l’anéantissement. Mais l’enfermement ne concerne pas qu’elle, notamment car il en devient systémique dans cette œuvre, inscrit dans les structures mêmes qui régissent les idoles. Dès l’enfance, ces dernières sont conditionnées à la soumission, réduites à des simulacres de perfection, incapables de s’extraire d’un rôle rigoureusement dicté : « Être parfaite, c’était mourir chaque jour un peu plus ». Ce constat expose la dépossession progressive de l’individu sous couvert de performance et d’idéalisme. L’enfermement volontaire est alors la seule issue possible, un dernier acte de contrôle sur un monde qui nie toute subjectivité : l’espace clos, qu’il s’agisse d’une chambre, d’un contrat ou d’un cadre médiatique, finit par absorber l’être, le digérer pour l’annihiler finalement.

Critique d’un monde de faux-semblants

L’ouverture du roman place le lecteur dans une Amérique fin de siècle, où une tension apocalyptique imprègne chaque aspect du quotidien. Cette impression ne découle pas seulement de l’angoisse millénariste ambiante, mais surtout du contexte familial oppressantdans lequel évolue Ezekiel, jeune protagoniste désabusé. Il grandit au sein des Byrd, une famille où la foi se mêle à la paranoïa, car les certitudes religieuses deviennent des dogmes inébranlables. L’attente de la fin du monde ne relève pas seulement d’un fantasme collectif, mais d’une véritable doctrine familiale, entretenue par des figures d’autorité qui prêchent l’effondrement imminent. La révélation « Ezekiel n’est pas dupe : la fin du monde n’aura pas lieu » résume sa posture : une lucidité corrosive face à l’absurdité des idéologies familiales et sociales. Ce cynisme, constamment alimenté par des détails satiriques, comme les « stocks de conserves et d’antispasmodiques », installe d’emblée un ton oscillant entre gravité et ironie. Le cadre domestique, notamment la maison des Byrd, est un microcosme qui rend la foi dévoyée et les dynamiques autoritaires étouffent tout élan d’authenticité.

La dimension critique s’intensifie avec des figures telles que Jerry Falwell, dont les prêches ne sont qu’une manifestation caricaturale de l’oppression religieuse. La rhétorique du pasteur, « glorifier l’Église, respecter la famille et les pouvoirs publics », se heurte à l’ironie mordante du texte, qui dénonce la réduction de l’individu à un rouage d’une idéologie collective.

Adolescence, ado en quête de sens

Ezekiel, personnage central, incarne une lutte constante contre les attentes normatives imposées par son milieu. Dans un environnement imprégné de religiosité conservatrice, il est censé adhérer à un modèle masculin hétérosexuel rigide, la virilité s’exprimant par la conformité aux codes du patriarcat et du fondamentalisme chrétien. La sexualité, encadrée par des injonctions morale...