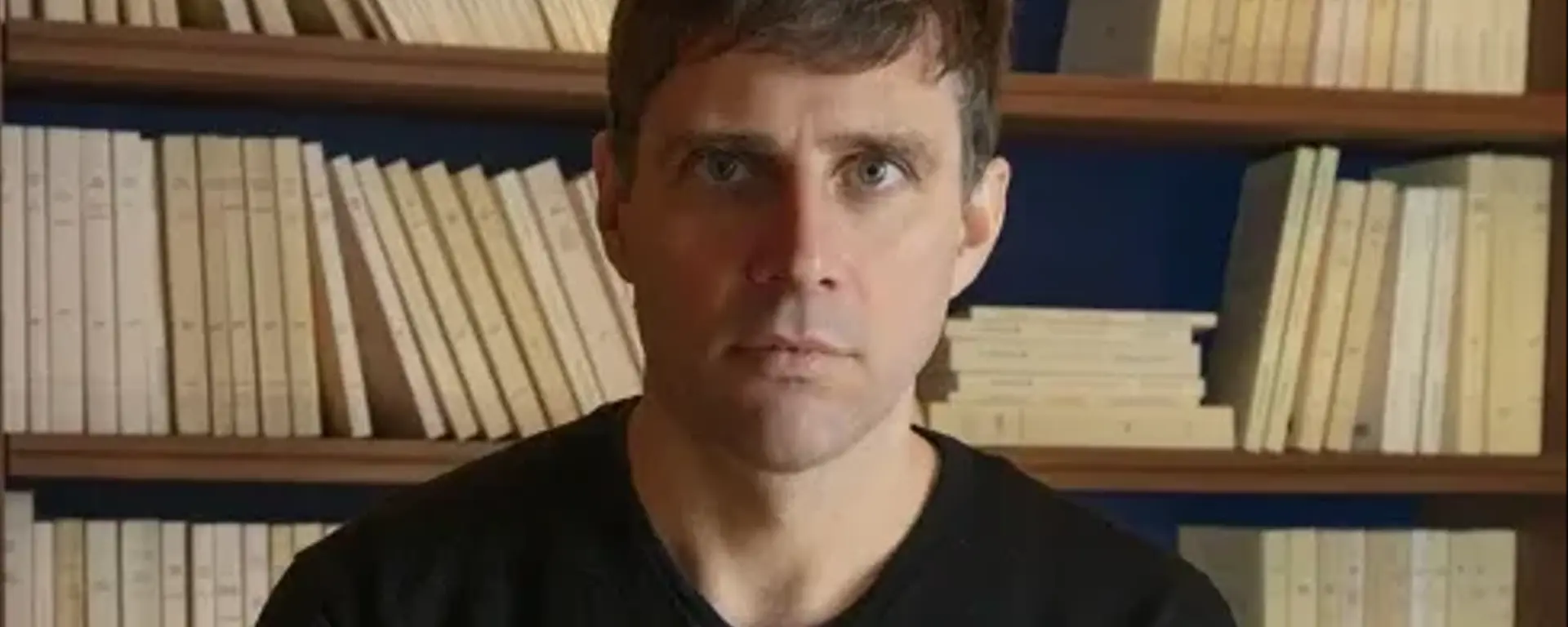

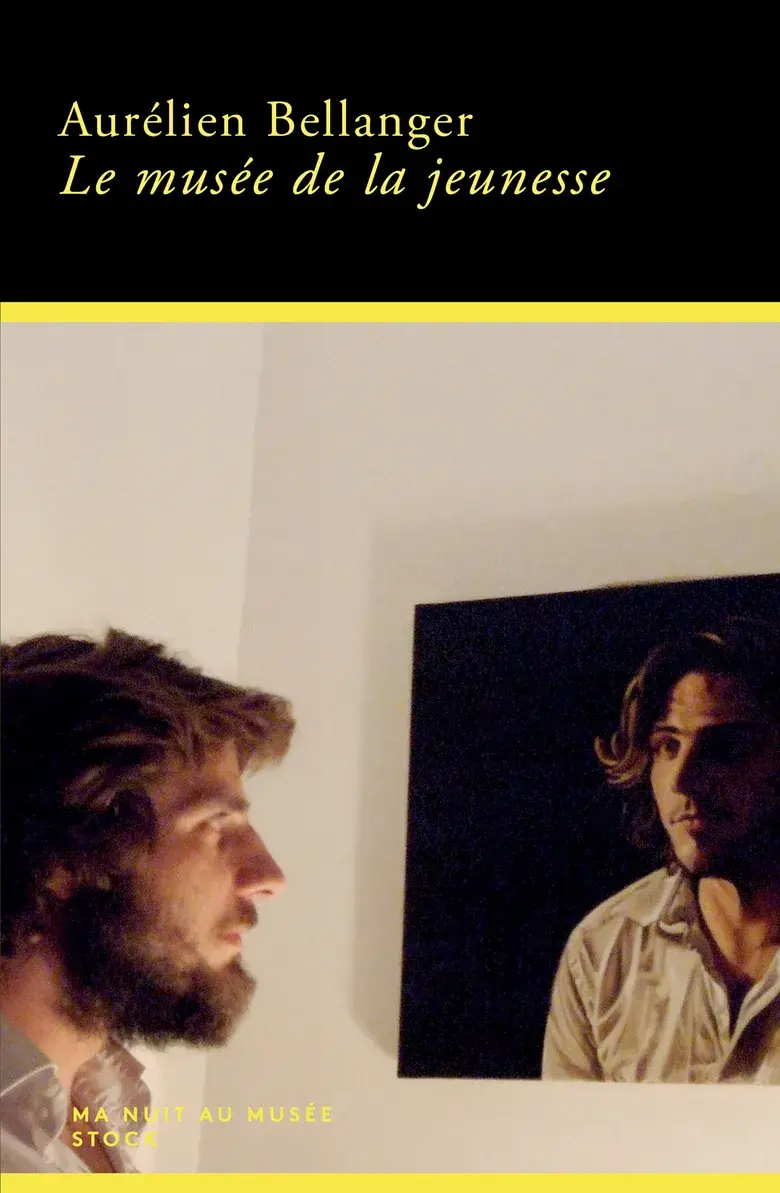

Aurélien Bellanger vient passer, à la suite de Lydie Salvayre, Lola Lafon ou Éric Chevillard, sa nuit au musée pour les éditions Stock. Il a choisi le Louvre et planté son lit de camp dans les salles où sont exposées les toiles de Poussin. L’occasion pour lui de s’essayer au récit de soi et d’explorer ce que pourrait être une vie d’artiste idéale.

Il y a de la démesure dans le choix du plus grand musée du monde, et du plus classique des peintres français. « Tout cela n’est pas exempt de snobisme », confesse l’écrivain. Mais il s’en justifie. Le Louvre, d’abord, s’intègre très bien à ces monstres architecturaux que l’écrivain affectionne (La Défense ou le palais de l’Élysée dans Le Grand Paris, la BNF dans Le Vingtième siècle…). Le Grand Louvre, projet qui est né comme Bellanger au début des années 1980, est pour lui le symbole même de la fin de l’histoire : tout y est présent, ordonné et étiqueté, toute l’histoire en frises et en choses, tableaux, sculptures, momies, accélérateur de particules. Bellanger élève le Louvre en mausolée de l’histoire et de l’art, qui lui a tendu, adolescent, « ses bras démesurés ». S’il s’y rendait religieusement, c’était parce qu’il constituait un refuge au monde : « L’éternité, au fond, était quelque chose d’assez simple, et c’était le seul lieu où je désirais vivre : caché dans le musée du Louvre ».

Et Poussin est de ces hommes dont Aurélien Bellanger a déjà brossé le portrait, ceux qui sont à la fois les synthèses de leur temps et les acteurs de bouleversements de l’histoire. Après Xavier Niel (La Théorie de l’information) et Walter Benjamin (Le Vingtième siècle), il fait de Poussin « l’inventeur de la figure moderne de l’artiste », parce qu’il a libéré la peinture des pouvoirs royaux, en emportant ses œuvres à Rome, loin du Louvre et de Louis XIII. Il le dépeint comme le premier artiste autonome et libre, dont la peinture n’est plus adressée qu’à l’art seul. Son œuvre, enfin, semble l’incarnation de cette éternité qu’il désirait trouver au Louvre. Ces paysages qu’habitent de rares figures sont pour Bellanger les images de l’absolu, de parfaits dessins de philosophe. Elles sont, comme le Louvre lui-même, des espaces purs d’où surgirait l’esprit : « comme une atmosphère, qui n’existerait, raréfiée et captive, qu’à la surface des feuilles des arbres ».

Ce choix résonne donc parfaitement avec la tendance à l’abstraction de Bellanger, avec son pli métaphysique. Pour autant, cette nuit au musée est assez peu décrite : les lieux et les choses sont vite délaissés au profit de leurs significations profondes, suivant la logique tortueuse de la dérive.

L’enfance de l’art

Poussin est un peintre dont on ne connaît pas les balbutiements, les premiers repentirs.

En vérité, les salles Poussin du Louvre semblent être le prétexte que choisit Bellanger pour se confronter à l’écriture de soi. Car ce choix renvoie à des ambitions intimes (le jeune adolescent et le Louvre) et à un modèle de référence pour l’artiste qu’il aspire à être. Poussin est un peintre dont on ne connaît pas les balbutiements, les premiers repentirs.

Son œuvre est toute maîtrise et maturité, il est l’artiste sans jeunesse. Signe de son goût de l’ironie et du paradoxal, c’est face à ce modèle de l’artiste pur – que Balzac, déjà intrigué par le maître impeccable, avait imaginé jeune homme dans le Chef-d’œuvre inconnu – que Bellanger peut évoquer sa jeunesse propre. Ce n’est que devant cette peinture accomplie et éternelle qu’il ose évoquer la « honte » du jeune homme fantasmant sa destinée d’artiste, crevant d’ambition.

Car cette nuit au musée coïncide avec la redécouverte d’archives intimes : vingt ans plus tôt, le jeune homme qui arrivait à Paris a méthodiquement filmé son existence, depuis stockée sur cassettes. À plus de quarante ans, il les a finalement visionnées et en a fait le compte-rendu ...