Dans son livre publié en cet hiver aux éditions P.O.L à propos de Francesca Woodman, Bertrand Schefer enquête sur la photographe américaine prodige au destin tragique, décédée en 1981, avec un récit personnel qui révèle toute la fascination que l’on peut éprouver pour une artiste et son œuvre.

C’est une photographie aussi malicieuse qu’énigmatique, réalisée pour se venger d’un amant : trois femmes posent nues en portant un masque aux traits de Francesca Woodman, parmi elles figurent toutefois la vraie, mais laquelle ? À l’image de cette farce mystérieuse, Bertrand Schefer interroge les différents visages de la photographe, virtuose dès une adolescence qui se soldera par le suicide. Elle est fille de son époque, « American Teenager », ou plutôt hors du temps, néogothique un siècle trop tard, « sorcière » également, « écho de toutes les femmes de son temps », tant de masques présentés pour quelle vérité. La seule certitude est ce que son travail dit d’un rapport aux images qui se forme dans les années 1970 de son adolescence. « Elle comprend que la seule chose qui vaille aujourd’hui la peine, c’est d’être et d’entrer dans l’image ». Alors il faut chercher dans l’image, nous dit Schefer, pour tenter de saisir son histoire.

Un portrait impossible

Portrait d’une artiste qui a si souvent pratiqué un étonnant jeu d’exposition et de dissimulation de son corps et de son visage au cœur de ses autoportraits.

« Est-il possible de faire un portrait d’elle? » Cette interrogation figurant dans les premières pages du livre dit bien la difficulté de l’exercice auquel l’auteur se confronte. D’autres questions pourraient émerger. Se pose ainsi celle du projet de ce portrait. La réponse n’est guère plus aisée. Pour raviver un souvenir, faire revenir parmi les vivants la photographe suicidée à seulement 22 ans en 1981, interroger un lien intime que l’on peut avoir avec une œuvre. Autant de raisons qui alimentent la réflexion de l’écrivain quant à la possibilité de faire le portrait d’une artiste qui a si souvent pratiqué un étonnant jeu d’exposition et de dissimulation de son corps et de son visage au cœur de ses autoportraits.

Après le recueil d’essais Disparitions paru en 2020, qui déjà évoquait notamment une correspondance fantasmée avec Francesca Woodman, il s’agit une nouvelle fois pour Bertrand Schefer de traquer et décrypter ce que l’image nous cache.

Quête

On l’a dit, écrire sur un artiste, particulièrement Francesca Woodman, n’est pas simple. Et c’est avant tout cette quête de l’écriture, finalement plus proche du Nadja d’André Breton que la photographe américaine aimait tant, qui occupe le récit. Celui purement biographique, d’une enfance entre les États-Unis et l’Italie, de sa précocité artistique, de ses études à la RISD de Providence, s’avère rapidement une impasse, ne permettant pas d’élucider le mystère de ses photographies. Pas non plus celui de son succès posthume, sans doute parce que l’auteur lui-même la découvre au faîte de sa légende. Enfin, celui des lieux où elle a vécu se résume surtout à cet atelier qu’elle n’a jamais quitté, dans lequel prennent place tous ses clichés, décor nu, anonyme où l’extérieur reste invisible. Alors, ce sont ces successions d’impressions et de sensations produites par ces nombreuses images en noir et blanc qui tissent un fil, pour raconter cette « adolescente qui entre dans la photographie comme dans la foudre ».

Enquête

C’est à une troublante enquête, à travers et dans l’image, que se livre l’auteur de Série noire, dans lequel déjà tentaient de se démêler le vrai et la fiction. Dans ses photographies, Francesca Woodman crée un personnage et une mise en scène que questionne l’écrivain et réalisateur. « Que se passe-t-il dans ce décor unique ? Quelle scène ? Quelle scène perdue ? C’est comme un puzzle. Des images, des détails, des objets. Comme si à partir d’eux il fallait reconstruire une histoire qui n’est écrite nulle part. » Et comme pour tout enquêteur qui se respecte, c’est l’obsession qui finit par servir de guide pour savoir ce qui rend ces photos si particulières. Une recherche hantée par cette silhouette, celle de Francesca Woodman, qui reste inaccessible. Comme souvent avec Bertrand Schefer, l’écriture se retrouve liée à ce que les images ne disent pas. « Mais en réalité je reste au seuil de ces images, puisqu’elles ne parlent pas. » Au creux de cette relation émerge quelque chose de l’intime, du personnel, comme un révélateur.

Référence : Francesca Woodman, Bertrand Schefer, POL, 80 p.

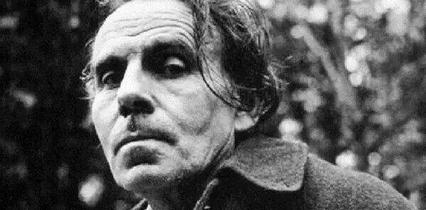

Crédit photo : Bertrand Schefer © DR