Première journée couverte par Zone Critique de cette nouvelle édition du Cinéma du Réel qui se déroule principalement au Centre Pompidou. Tout au long de cette semaine riche en expérimentations et approches sensibles de la réalité, nos rédacteurs s’efforcent de vous transmettre un soupir, nos impressions et nos émois face à ces œuvres. Au menu de ce premier jour : une communauté queer engagée, un couple atteint du sida, le souvenir douloureux d’un ouragan en Martinique, un bilan météorologique venu tout droit d’Italie et l’intériorité d’un schizophrène.

- The Garden Cadences, Dane Komljen (Allemagne, 2024)

Un dos nu qu’on gratte lentement du bout des doigts. Une cagette abandonnée dans un fourré. Un couple endormi au milieu de la journée, les paupières battant dans les rayons du soleil. Un chat noir et blanc assis au seuil d’un mobil-home. Deux jeunes femmes aux cheveux rasés qui déjeunent sur un lit inondé de lumière. Le vent qui fait trembler de grands massifs de fleurs. Pour The Garden Cadences, Dane Komljen s’est calé sur le rythme doux d’un jardin-squat du cœur de Berlin, où les heures s’étirent paresseusement dans une lumière changeante de fin d’été. Pudique, le regard du réalisateur capte à quelque distance le trivial du trivial, la vie dans ses parties les plus élémentaires : se reposer, se laver, se restaurer. D’elles et eux – d’iels – de ces jeunes queers aux looks alternatifs, aux corps percés et tatoués, on ne saura presque rien. La communauté suivie, les Mollies, n’est saisie que par bribes : chacun donne ce qu’il ou elle veut de son quotidien, un instantané dont la succession comme autant de polaroïds forme un délicat portrait de groupe.

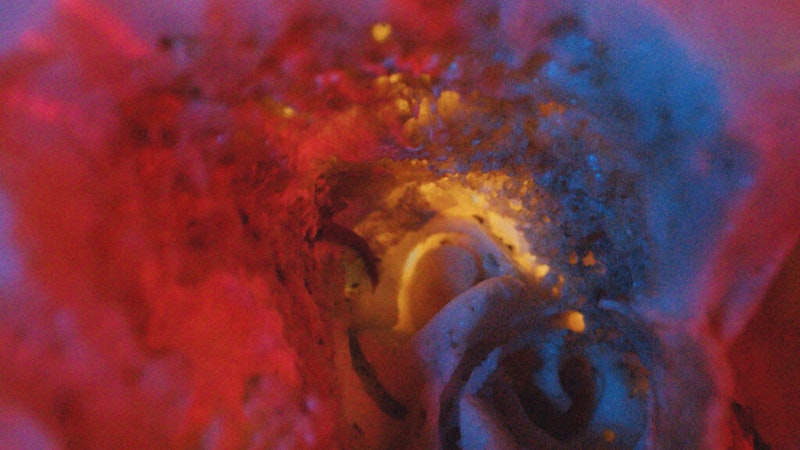

Ce jardin qui n’en est pas un révèle sans cesse sa dualité. Les plans sur les arbres agités par le vent sont doublés sonorement par le vacarme des chantiers proches, le vrombissement des machines, la circulation ininterrompue des véhicules. Le monde urbain fait pression contre les clôtures du squat. Et quand un personnage va se coucher tout habillé dans un sac de couchage, le bruit d’une boîte de nuit tout proche fait vibrer les murs. Le refuge se révèle précaire, c’est le dernier été pour cette communauté bientôt expulsée, puis éparpillée. Dans une dernière tentative pour fuir la réalité, Dane Komljen se replie sur les fleurs qu’il filme en très gros plan, jusqu’à ce que l’objectif se noie et se délaie dans la couleur des pétales, le fuchsia, le rouge carmin, l’orange vif — comme si la caméra se faisait tactile et cherchait le contact dans une forme de flower porn où l’image elle-même vient se dissoudre.

Tristan Tailhades

Prochaine projection le lundi 25 mars à 14h au MK2 Beaubourg.

- Le Fardeau, Elvis Sabin Ngaïbino, (République centrafricaine, Allemagne, Congo (République démocratique), France, Italie, 2023)

C’est un film qui ressemble à une lamentation. Rodrigue et Reine ont le regard désespérément dirigé vers le ciel pour implorer la miséricorde. Ils sont tous deux atteints du VIH et doivent garder le secret. À Bangui, en République Centrafricaine, la croyance veut que le mal ait pour origine une punition divine. Le Fardeau, deuxième long-métrage documentaire d’Elvis Savin Ngaïbino, est hanté par le silence buté de Dieu face aux démunis qui chantent tout du long comme un chœur antique. La croyance est constituée d’un ensemble de pratiques que le cinéaste analyse patiemment et qui scandent le quotidien, au gré de petits miracles accueillis avec ferveur par la communauté. La médecine est mise en parallèle avec l’attente mystique d’une guérison. C’est surtout l’amour franc de Rodrigue, cousin du réalisateur, et de Reine, qui porte le film dans un mouvement de joie communicative. Reine se jette à corps perdu dans les prières, les prêches et les jeûnes, entraînant son mari. Ngaïbino se pose en témoin admiratif d’une quête spirituelle dont l’issue est plus qu’incertaine. Il croise ainsi le récit intime et tragique du couple auquel il voue une admiration manifeste à l’étude presque sociologique de l’omniprésence du fait religieux en République Centrafricaine. Mouvements de foule, fièvre communautaire, frisson qui parcourt l’assemblée : la religion apparaît comme une expérience sensorielle, loin des représentations habituelles sur le marché des gourous et la critique des églises évangéliques, qui relèvent bien souvent d’une posture rationaliste européo-centrée. Il y a tout de même quelque chose de la pureté de Bresson dans l’observation sans condescendance de la vie collective structurée par la foi. Et Rodrigue, qui convoite un poste de pasteur, ressemble un peu au jeune curé d’Ambricourt. En racontant le combat de Rodrigue et de Reine, le film révèle leur secret pour peut-être sauver d’autres victimes honteuses de la maladie. Avec ou sans la bénédiction de Dieu.

Marthe Statius

Prochaine projection le mardi 26 à 18h30, Cinéma 1, Centre Pompidou.

- Sous les feuilles, Florence Lazar (France, 2024)

En Martinique, le temps est à la réparation après le passage du cyclone Dean, il y a plus de quinze ans. Le film de Florence Lazar s’installe dans le présent plutôt que d’investiguer le passé colonial de l’île, pourtant jonchée d’ossements que le gouvernement français a honteusement qualifié de « mobilier archéologique ». Des tréfonds de la mémoire collective émerge une parole. La langue créole impose sa beauté énigmatique dans les noms surprenants qu’elle donne aux plantes, aux divinités et aux lieux. Les savoirs ancestraux et les thérapies traditionnelles ne sont pas lettre morte mais servent à repenser notre rapport à la maladie et à la cure lorsque la cinéaste interroge, par exemple, le personnel d’un hôpital psychiatrique qui propose de reconsidérer la schizophrénie comme un pouvoir magique attribué autrefois aux guérisseurs et aux chamans, de voir l’invisible et d’entendre des voix qui se sont tues. La ligne narrative est lâche, comme si elle procédait par évocations plutôt qu’en suivant la logique d’une démonstration.

Des souvenirs surgissent et suscitent des récits tandis qu’à l’écran, des personnages se succèdent, parfois pour déclamer un poème, ou pour décrire les pouvoirs magiques du ginseng. De somptueux plans fixes sur l’île semblable à un jardin articulent les scènes et donnent à leur enchaînement l’allure d’une déambulation méditative. L’entreprise est plastiquement réussie et substitue au discours polémique de réécriture de l’Histoire, la douce écoute de bribes de récits qui ressemblent à des contes.

Marthe Statius

Prochaine projection le lundi 25 mars à 15h, Cinéma 1, Centre Pompidou.

- Stone, Hat, Ribbon and Rose, Eva Giolo (Belgique,2023) / Louis et les langues, Aurélien Froment (Royaume-Uni, 2024) / Marbled Golden Eyes, Kevin Jerome Everson (États-Unis, 2024)

Cette première sélection de courts-métrages ressemble curieusement à un repas. Que ce soit par leurs durées respectives ou leurs sujets, on a la sensation d’être convié à un menu complet. Stone, Hat, Ribbon and Rose offre une douce entrée dans la compétition court-métrage. Des plans de Bruxelles esquissent une cartographie de la ville, évitant soigneusement les monuments les plus connus (pas de Manneken Pis à l’horizon). Un doux hommage à Chantal Akerman qui ne tente jamais de copier le style de la réalisatrice mais plutôt de capter la poésie de son cinéma. Une jolie entrée qui peine cependant à pleinement exister sans l’aura de sa toute puissante inspiration.

Pour ce qui est du plat de résistance, le sujet est d’autant plus grave que les plans sont expérimentaux. Le « récit » de Louis Wolfson, écrivain New-Yorkais atteint de schizophrénie et qui se refuse (consciemment ou non) à adopter le même langage que le reste du monde. Le film fonctionne comme un sublime collage entre des sculptures du réalisateur qui donnent à apercevoir le monde à travers l’intériorité physique du personnage, et des enregistrements sonores, récoltés çà et là (notamment un retentissant extrait du tout premier film de Frederick Wiseman, Titicut Folies), qui brouillent les pistes du monde extérieur. Cette plongée abrupte, à la fois sidérante et douloureuse, dans cette intériorité d’un conduit auditif ou d’une cloison nasale, décrit à merveille le repli de Wolfson sur ce monde codifié qui traite mal les maladies psychiatriques et nous impose un langage commun.

Enfin, arrive le dessert, un court-métrage d’un habitué du festival, Kevin Jerome Everson, dont on se souvient de l’hypnotique Lago Gatún. Ici, au sein du zoo de Detroit, Maya Perry fait le tour des amphibiens et relève l’importance primordiale de la sauvegarde de toutes les espèces. Le noir et blanc prononcé du cinéaste transforme le rituel de Maya en une danse abstraite parfois accompagnée d’étranges formes aux contours abstraits : des axolotls et des crapauds qui nous rappellent au combien le cinéma expérimental et documentaire s’inspire à merveille des animaux.

Théodore Anglio-Longre

Prochaine projection le lundi 25 mars à 18h30 au MK2 Beaubourg.

- Arancia Bruciata, Clémentine Roy (France, Allemagne 2024)

Parler de la pluie et du beau temps : le geste fondamental des augures antiques s’est mué en dicton désignant une espèce de smalltalk superficiel, activité dans laquelle excelleraient les femmes selon les préjugés misogynes. Le geste de Clémentine Roy consiste à redonner à ses mots leur potentiel sacré. Les femmes d’un quartier du sud de l’Italie demandent à Martha de délivrer ses présages à partir de brèves informations météorologiques. Martha, intermédiaire entre les Dieux et les hommes, l’antique et le présent, n’est ni Pythie ni Sybille érigée en symbole mystico-érotique. Elle est là, au centre de plans fixes. Rattachée à la terre par son corps recouvert de tatouages, figure verticale les pieds dans l’eau, horizontale lors de ses baignades en rivière ou de ses siestes en hamac, elle communique avec les oiseaux, notamment un minuscule corbeau de la même couleur que ses cheveux qui s’arrache paisiblement les plumes. Ce Saint François d’Assise devenu sorcière s’achemine vers la nuit finale, selon le rythme d’un montage (trop ?) tranquille.

Hélène Boons

Prochaine projection le lundi 25 mars à 19h, Cinéma 1, Centre Pompidou.

- Voyage à Gaza, Piero Usberti (France, Italie, 2024)

L’image légèrement granuleuse de Voyage à Gaza, filmé en 4/3 avec une petite caméra, rappelle un peu les VHS de vacances. Et jusqu’au bout cet objet filmique à demi-amateur restera obscur dans ses enjeux comme dans ses intentions. S’agit-il de montrer la grande Histoire, de chroniquer la vie dans la bande de Gaza, comme le suggère l’évocation de la mort du journaliste palestinien Yasser Mourtaja au début du film ? Cette piste est rapidement écartée à mesure que la voix off, s’installant dans la durée, se pose comme élément central du récit. C’est Piero Usberti lui-même qui raconte, à la première personne et dans un italien qui n’a pas été redoublé. Mais cette narration elle-même est ambigüe et comme inaboutie. Car de lui-même, le réalisateur ne parle guère, ni des circonstances de son voyage : pourquoi se rendre à Gaza, comment y est-il entré, etc. Rien sur sa démarche, rien sur ce qu’il vit. Invisible, dissimulé derrière ses images, le narrateur pontifie, assène des développements convenus sur la situation des Palestiniens de la bande de Gaza, auxquels se mêlent des explications pédagogiques sur les causes du conflit.

Le rapport aux images est lui-même peu interrogé, comme s’il allait de soi. Constitué d’images prises au printemps et à l’été 2018, Voyage à Gaza n’a été écrit, puis monté, que dans les cinq années qui ont suivi, et ce décalage se fait cruellement sentir. Bien souvent la voix off, ou bien est complètement déconnectée de ce que l’on voit à l’écran, les images ne servant alors que d’illustration, ou bien en est passivement dépendante, se réduisant parfois à une piteuse audiodescription. On ne sait alors guère ce qu’on voit, ni pourquoi on le voit : le réalisateur semble redécouvrir en même temps que nous, façon diaporama de vacances, les images qu’il a captées, et qu’il réexplique sans guère construire de perspective.

Dans ce marasme narratif, quelques éclats surnagent mais ces moments sont rares : absorbé par son propre discours, ne voulant presque rien céder de la conduite du récit, le réalisateur construit finalement un propos convenu, occidental et un peu candide. Si on ne fait certes pas de l’art avec des bons sentiments, Piero Usberti fait du moins des bons sentiments. Pour le cinéma, on repassera.

Tristan Tailhades

Prochaine projection le vendredi 29 mars à 16h30, Forum des images.

- Où sont tous mes amants, Jean-Claude Rousseau (France, 2024) / Longtemps, ce regard, Pierre Tonachella (France, 2024)

Jean-Claude Rousseau propose le pendant poétique du précédent Souvenir d’Athènes, en compétition à l’édition 2023 du cinéma du Réel. Son humble carte postale accueille toujours une vieille chanson, déchirante comme toutes les vieilles chansons (« Où sont tous mes amants » de Fréhel). Elle consiste encore en un plan fixe sur un paysage, ici une allée de bois dans laquelle déambule un homme seul. Cette fois, la chanson est juste sifflotée. Ainsi, le passé fixé apparemment garanti par l’existence de la carte postale se laisse gagner par son reflet inversement douloureux : l’absence de souvenirs dans un bois solitaire dont les rêves ne sont pas faits. La mélancolie a le droit de sourire.

Dans Longtemps, ce regard, Pierre Tonachella conjure le risque de la perte en glanant des souvenirs bien présents au hasard de son quotidien tissés d’amitiés et de grandes gueules dans les champs du sud de la Seine-et-Marne. Sans héroïsation, il compose un portrait à la fois comique et marxiste de l’existence dans les territoires ruraux et péri-urbains. Le documentaire conjure avec habileté l’écueil individualiste du film-sur-les-copains par l’interprétation toujours humainement politique qu’il a du quotidien.

Hélène Boons

Prochaine projection le jeudi 28 mars à 14h, MK2 Beaubourg.

Les autres éditions :